平成28年3月11日。

東日本大震災から5年目の追悼式。

午後2時15分、会場のベイサイドアリーナはほぼ満席です。

オーケストラがスタンバイしています。

G線上のアリアが流れると、会場は静まりかえりました。

東京の国立劇場での東日本大震災五周年追悼式と同時に行うため、

会場の両側のモニターにその映像が映し出されました。

その祭壇には、水仙、ユリ、白菊、そして今年は福島県の菜の花も

飾られていると紹介がありました。

午後2時46分 黙祷

内閣総理大臣の挨拶。

天皇陛下のお言葉。

人々の命を奪い、人生を一変させた東日本大震災。

この5年間、いまだ不自由な生活を行っている人も数多くいる。

そのような中で、なりわいの本格化や心と体の形成を勇気と希望を持って乗り越えてきた。

美しい自然は時には、危険な一面を表す。

一人ひとりが取り残されることなく、寄り添って暮らし次の世代に引き継ぎ

国土を守っていくことを願う。

(以上のような内容でした)

心にしみたお言葉でした。

佐藤町長は、「5年経ってもその記憶は色あせることがない。

大切な人、財産を失った。けれども隣人を気遣い生活して来た。

そして、あきらめずに立ち向かう姿は全国から称賛された。」

宮城県知事の追悼の辞では

「800名を超える方たちが未だに行方不明である。仮設の生活で不安を抱えて生活している方がいる。住宅、教育、雇用などの問題があるが世界中からの支援をいただいた。

南三陸町は、住宅整備16地区で20団地ができて、着実に復興は進んでいる。」

南三陸町議会星議長は、「5年経つが、震災の爪痕は大きく、震災前の生活を取り戻すことは容易ではない。

病院、小学校が完成した。これからも復興を果たしていくことが天国の御霊にささげるもの。平安を願う。」と話しました。

ご遺族を代表して、芳賀裕子さんが次のように話しました。

「お父さんがいなくなって私の心にはぽっかり穴が開いたままです。

“お父さんは消防士の鏡だね。”と言われるのが私の自慢でした。

“元気か?ちゃんと食べてるか?”という電話が最後の言葉になってしまいました。」

消防士のお父様はその日、非番でしたが大きな揺れと津波警報を聞いて、

住民の避難誘導に行って津波にのまれて帰らぬ人になったのでした。

裕子さんは、美容師の夢をあきらめて地元に戻り仮設住宅入居者などの

生活支援員をしているということです。

御遺族代表の献花の後、主催者、来賓に続き参列者の献花が夕方6時まで行われました。

大勢のご来賓の中には、当町と友好都市の山形県庄内町の町長もいらっしゃいました。

痛ましくも亡くなられた方々の御霊の平安なることを願います。合掌。

(西城)

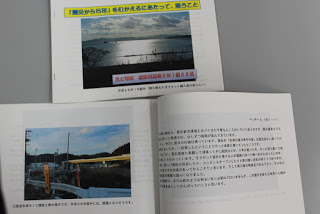

そしてこちらは長須賀海岸付近の防潮堤の工事の様子です。

そしてこちらは長須賀海岸付近の防潮堤の工事の様子です。