南三陸町は「分水嶺で囲まれた森里海がコンパクトに連関して成り立っている町」

として表現されることが多いですね。

この自然豊かな町をできる限り維持して後世につないでいきたいと思っている方も多いでしょう!

今、町で取り組んでいるのは資源を循環させるバイオガス事業です。

最近、このバイオガス施設“南三陸BIO”見学に訪れる方が増えて来ています。

※南三陸BIOとは?: 町内で発生する生ごみやし尿汚泥等をメタン菌の力で発酵させ、メタンガスと液肥に再生するという 全国でも珍しい官民連携型のバイオガス施設。

※BIOとは?:Best Integrated Operation(ベスト インテグレーテッド オペレーション:最適に統合された運用)と、BIO(バイオ:生命の・生物)の2つの意味を掛け合わせた名称で、バイオガス技術を基に、地域の未利用資源を生かした最適な循環の仕組みをつくる拠点です。

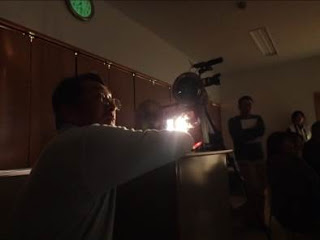

2月15日は入谷婦人会の皆さんが訪れていました。

施設を含め、このバイオガス事業について説明するのはアミタ株式会社 南三陸BIO所長の

櫛田さんです。

櫛田さんです。

この事業に取り組むため、町では去年の秋から住民の皆さんの協力のもと、

燃えるごみとは別に生ごみの回収を行っています。

燃えるごみとは別に生ごみの回収を行っています。

それでは施設の中に入ってみましょう。

各家庭から出る生ごみを使ってエネルギーとしてまた再生できる仕組みを

櫛田さんは人間の体に例えて説明しました。

「持ち込まれた生ごみから異物を取り除き、この施設に投入します。中にはメタン菌がいて、

えさを食べさせる感じです。

えさを食べさせる感じです。

35度の温度で(これは人間の体温と同じくらい)ここに25日間ほど置くことによって

ガスと液肥ができます。」

ガスと液肥ができます。」

「ガスは人間のオナラと一緒です。うんち、おしっこが液肥ということになります。」

皆さん『なるほど~!』

液肥は町内数か所に無料で使える液肥タンクが設置されています。

櫛田さんは、「異物が混入してくる割合は約1パーセントで町の皆さんはまじめに

取り組んでくださいます。」と話し、さらに

取り組んでくださいます。」と話し、さらに

「異物の中でもたばこの吸い殻などはとても困りますね。」

とも話していました。

実際に取り除かれた異物を見て、参加した入谷婦人会の皆さんは

『みんなに帰ったら話して注意するようにしたい!』『ビンも入っているんですか?』

とも話していました。

実際に取り除かれた異物を見て、参加した入谷婦人会の皆さんは

『みんなに帰ったら話して注意するようにしたい!』『ビンも入っているんですか?』

『気を付けたいね!』など、口々に話していました。

皆さんの感想は?

「やっぱり知っていると思っていても、来て見て聴いてみるとよくわかるねー。」

「人間の体に例えて話してもらい、とても分かりやすかった!」

「液肥はどこでもらえますか?」など活発な感想、意見がでました。

櫛田さんは、「入谷公民館の所にも液肥は設置しています。他に希望があれば

話してもらい、検討していきたいです。」と答えていました。

皆さん、資源の再利用にますます意欲がわいたことでしょう!!

(西城)