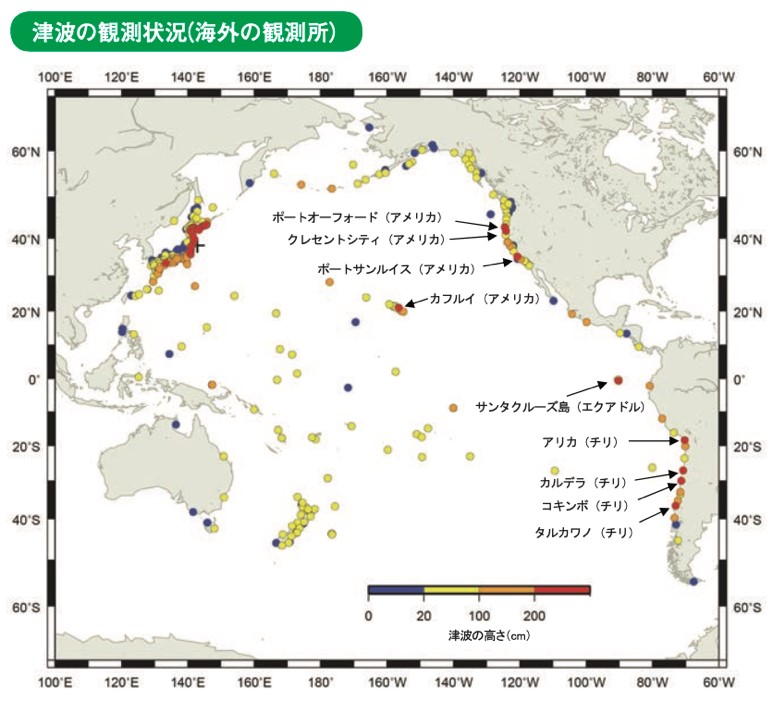

「チリ地震津波」から今年で60年。しかし、逆に3.11の津波もチリに押し寄せていたことを知る人は意外に少ないのでは・・・。後編では、チリの被災地の人々の証言をお届けします。前編はこちら。

初めてのチリの被災地を歩く

前編では、2015年9月にチリの被災地に初めてたどり着くまでの経緯と、そこで目にした津波の痕跡を紹介しました。後編では、現地の人々の証言や、この記事のライターが滞在中に感じたことを書いていきたいと思います。

チリ地震津波から60年。3.11のチリの被災地を訪ねて(前)【寄稿】

プエルトビエホの入り口を示す看板を横切ると、すぐ右手には開けた砂浜があり、その先には太平洋が広がっていました。その砂浜の上には、軽量の木材やトタンでつくられた簡素な家屋が数百軒もひしめき合っていました(写真1)。

写真1:プエルトビエホの家々。日本とは逆に太平洋が西側にある。

写真1:プエルトビエホの家々。日本とは逆に太平洋が西側にある。

決して豊かな人々が住んでいるようには見えませんでした。 しかし、この記事のライターが初めてここを訪れたとき驚かされたのは、別のことでした。

これだけの家の数に対してほとんど人がいなかったのです。「ゴーストタウン」かと思ったほどでした。

車を停めてしばらく周辺を歩いていると、その理由がわかりました。このプエルトビエホの家々は、チリ人にとっての夏限定の別荘だったのです。個々人がここでバケーションを楽しむためのもののようです。南半球にあるチリの夏は、日本とは逆で12月から2月頃。この時は9月だったので、完全にオフシーズンでした。

しかし、一年を通じて住民が全くいないわけではありません。100人程度が暮らしていて、そのほとんどは漁師です。他には日用品店も開いていました。

初めての訪問では短時間ながらも、そうした住民からプエルトビエホで、あの時、何が起こったのかを聞くことができました。

プエルトビエホでは、現地時間の3月11日の夕方6時頃、住民の避難と漁船の保護のために、チリの海軍と警察がクレーンやトラックを引き連れてやってきました。

そして、3月12日深夜3時過ぎ、最大4mの津波が襲来しました。(地震発生から約24時間後で、日本では福島第一原発が爆発したのと同じぐらいだと言えます)

「この地域唯一の発電施設が波にのまれた瞬間、真っ暗な夜へと変わった」、「飛行機同士が空中で衝突したような大きな音だった」など、人々は高台からみた津波の様子について語ってくれました。

ここでは、100軒以上の家が流失したといいます。しかし幸いにして犠牲者はいませんでした。津波が襲来した3月の中旬は、夏が終わり人々は既にプエルトビエホから引き上げていたからです。もし、津波の襲来が一月早い2月だったら…。きっと人的な被害も出ていたことでしょう。

1回目の訪問では、確かにここに1960年のチリ地震津波のように、日本からの津波が届いていたことを知ることができました。しかし、たった半日の、通訳を伴った見学では学問的な調査とは言えません。

このときのもう一つの目的は、次にひとりでプエルトビエホを訪れるために、数日間滞在できる受け入れ先を見つけることでした。しかしここには個々人の別荘はあっても、観光客用の宿泊施設はありませんでした。自ずと交渉の相手は、地元住民になります。

そして幸運にもこの日、津波の体験を話してくれた小柄で恰幅のよい初老の女性が協力してくれることになりました。ミリアムという名前で、一人暮らしをしながら漁師向けに日用品店を営んでいます。宿泊料を払えば、店のすぐ近くにある小屋を利用させてくれる、といいます(写真2)。

写真2:プエルトビエホでの宿泊先。

写真2:プエルトビエホでの宿泊先。

こうして初めてのチリの被災地での調査の下見は終わりました。

「ニッポン地震津波」の被災体験

2016年2月。最初の下見から約5ヶ月後に、日本から飛行機や夜行バスを乗り継ぎ、また3日かけてプエルトビエホを再訪すると、そこには前回と全く異なる光景が広がっていました(写真3)。

写真3:津波の危険区域を示す標識と夏休みを楽しむ人々

写真3:津波の危険区域を示す標識と夏休みを楽しむ人々

実際に目にするまでは半信半疑でしたが、本当に老若男女を問わず大勢の人々がいたのです。海での遊泳、サーフィンやジェットスキー、砂浜でのボール遊び、犬を連れての散歩などなど、皆一様に夏らしい休暇の過ごし方をしていました。

ミリアムのお店以外の日用品店やレストラン(写真4)も、夏季限定で何軒か営業中でした。公共の交通機関はないと思っていましたが、臨時の直行バスもアタカマ州都のコピアポから1日に数本運行していました。

写真4:現地のレストランで注文したメニュー。 メインは魚のフライ。手前に写っているぺブレという調味料がライターの大のお気に入り。

写真4:現地のレストランで注文したメニュー。 メインは魚のフライ。手前に写っているぺブレという調味料がライターの大のお気に入り。

このときの滞在期間は9日間でした。1960年のバルディビア地震による遠地津波が「チリ地震津波」であるならば、2011年の東北地方太平洋沖地震による遠地津波は、チリの人々にとってさしずめ「ニッポン地震津波」。その被災地での本格的な聞き取り調査が始まりました。

例えば、宿を提供してくれたミリアムは、2011年3月11日は夜9時頃に、警察官や軍人に促され、他の住民とともに車で高台まで避難したそうです。そのときの持ち物は、財布、水、 持病の薬、懐中電灯だけでした。そのまま一晩を外で過ごし、翌朝、瓦礫と海水で覆われたプエルトビエホを目の当たりにしたといいます。家の中までは浸水を免れましたが、一段低いところにある家畜小屋は津波で流され、ニワトリとガチョウ、そしてペットの犬を失ったそうです(写真5)。

写真5:実際に被害のあった場所で話を聞く。

写真5:実際に被害のあった場所で話を聞く。

また、前年9月に訪問した時に話を聞かせてくれた地元漁師とも再会することができました。

そのひとりペドロは、自宅で新鮮な魚とラム酒を振舞ってくれました。上背こそありませんが屈強でよく日に焼けたこの男性は、17歳の頃から37年間プエルトビエホで漁をしています。ここでは、アナゴ、シタビラメ、マハタなどが獲れるそうです(写真5)。

写真5:プエルトビエホの漁船。

写真5:プエルトビエホの漁船。

それだけ長く住んでもペドロ自身、津波を体験したのは2011年が初めてとのことでした。ミリアム同様、高台へと避難したのは午後9時頃で、砂糖、水、薬、魚の缶詰を持ち、コートを羽織って愛犬と一緒に家を出ました。第一波がやってきたのが午前3時頃で、最後の大波は午前7時頃だったといいます。

そして、二度目の訪問時の調査での大きな収穫は、ミリアムやペドロのような地元住民だけでなく、夏場の滞在者にもインタビューができたことです。実際、この津波で被害を受けたのは、ほとんどが内陸部に暮らす別荘の所有者だったそうです。翌朝には、外部から大勢の人々が現地に駆けつけ、被災状況を高台から眺めていたといいます。

ここで紹介したいのはカスティージョ家の被災体験です。彼らは普段、州都のコピアポに住み、プエルトビエホでは夏季限定で商店を開いています。ミリアムの店より広く、品揃えが豊富でした。基本的な食料、飲料だけでなく、浮き輪やゴーグルなどのレジャーグッズや酒類も並んでいました。

6人家族で、店主の夫婦以外に、4人の娘さんが交代で店番をしています。 2011年の日本からの津波で、彼らの別荘を兼ねた2階建てのこの商店は、大きな被害を受けました。大量の海水とともに手前の家の瓦礫が突っ込み、半壊状態となったそうです。商いの場だった1階部分の損傷は激しく、そのことは彼らを大きく落胆させました。 店の再建には、300万チリペソ (約50万円) の費用がかかり、8ヶ月を要したといいます(写真6)。

写真6:カスティージョ家の人々と再建した商店。

写真6:カスティージョ家の人々と再建した商店。

プエルトビエホの復興

ここまで、日本社会が東日本大震災直後の大混乱の最中にあった頃、地球の裏側のチリの沿岸部では何が起こっていたのかを現地の人々の実体験からみてきました。

このプエルトビエホで復興に要した時間は1〜2年だったそうです。津波の瓦礫撤去にあたったのは、プエルトビエホを行政上の管理下に置くカルデラ市でした。しかし、カスティージョさんたちのような人々は、家屋の再建のための公的な援助を受けられなかったといいます。それでも、現在では津波が流れ込んだ場所にまた新しい簡素な家が建てられています。

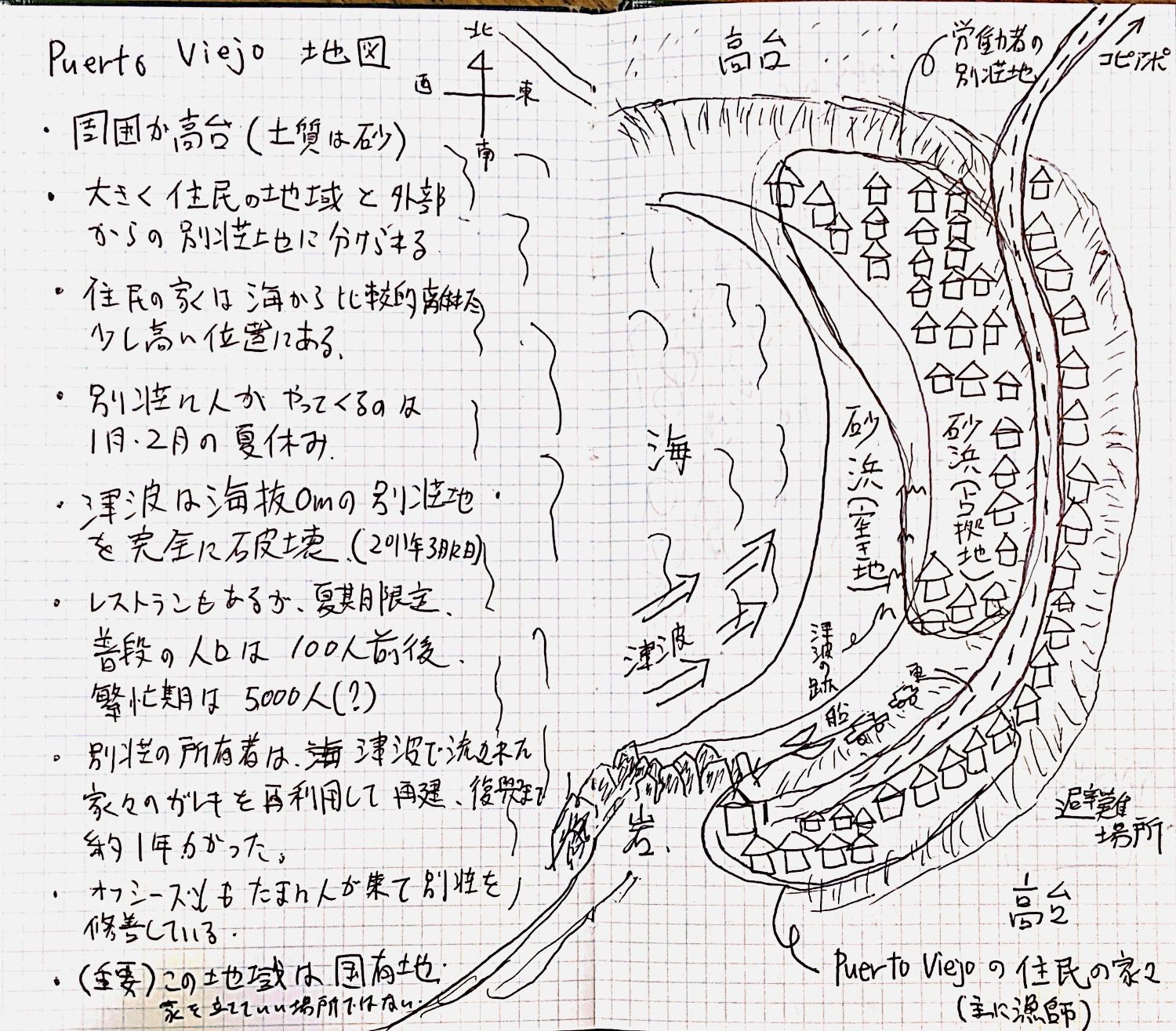

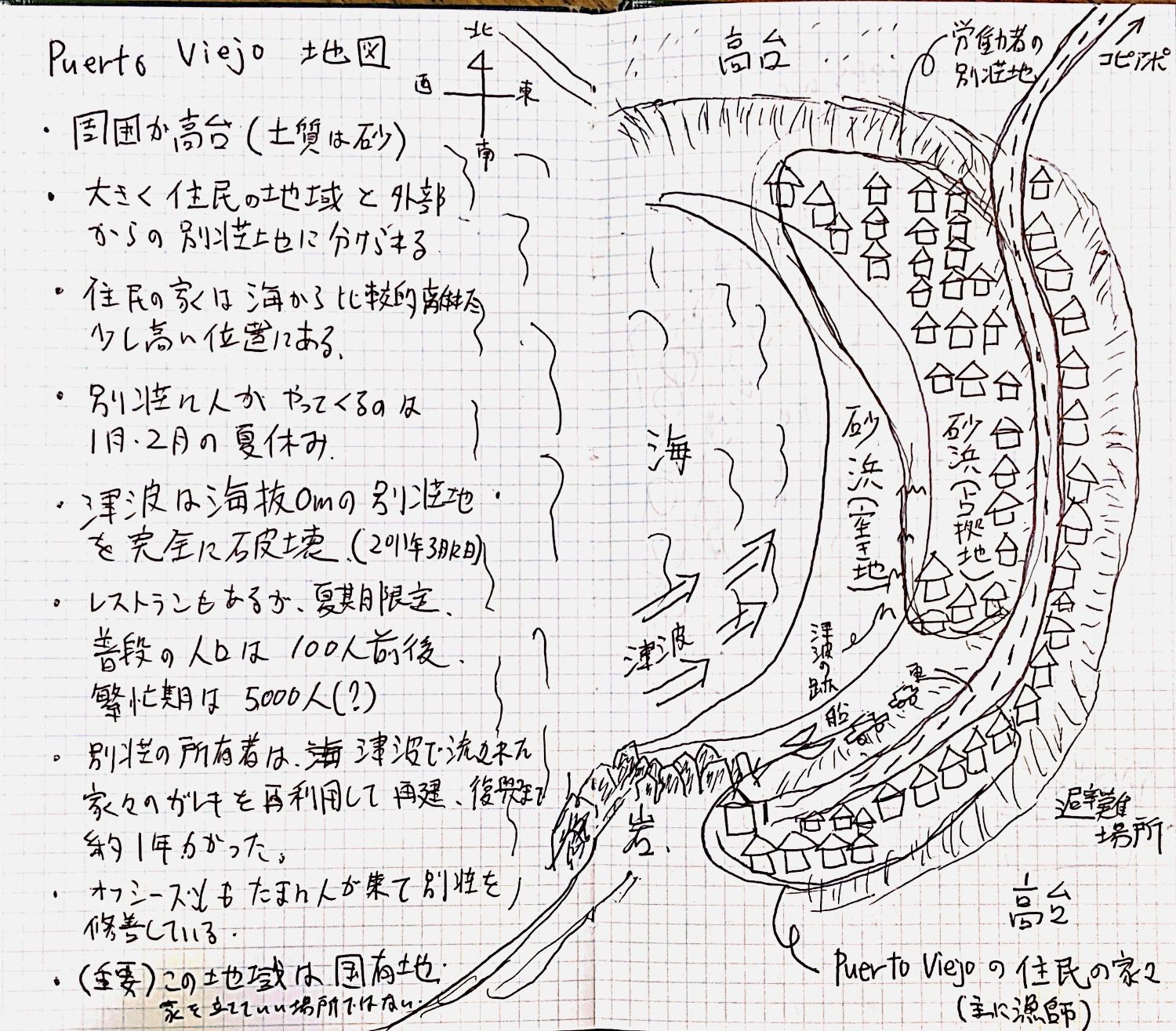

上記のような人々の語りを集めながらプエルトビエホを歩き回っていると、徐々にこの地域の性質と被災 の特徴が浮かび上がってきました(写真7)。

写真7:ライターが滞在中に作成したフィールドノート。

写真7:ライターが滞在中に作成したフィールドノート。

そのキーワードが、 “toma”(トマ)です。チリにおいて toma は、場所の種類を指す俗語で、「占拠」を意味します。砂浜のような開けた誰のものでもない土地(強いて言えば、国の土地)に、無許可で家を建てることで toma は出来上がります。

このtomaという言葉を滞在中に何度も耳にしたのですが、こうした場所が、チリの沿岸部には複数あるといいます。ある滞在者いわく、toma は「庶民のリゾート」 だそうです(写真8)。

写真8:プエルトビエホの浜辺に建てられた家々。

写真8:プエルトビエホの浜辺に建てられた家々。

実際、行政サイドも、これを違法行為として取り締まるような積極的な措置は行っていないようです。放っておいても大きな害はなく、この家々を一掃するには大きなコスト(税金)がかかりそうです。休暇を toma で楽しむ人々の消費が、経済を活性化させているという一面もあるのでしょう。

しかし、プエルトビエホのようなtomaは、自然災害に対しては脆弱だといえます。法律上、家を建ててはいけないことになっている場所に家を建てているのですから、被災した個々人に対する補償はありません。

当時のアタカマ州知事も、2011年3月12日、メディア取材に対して、犠牲者がいなかったことを述べた上で、「復興というよりもその地域の違法性を問わなければならない」、とコメントしています(Cooperativa. Cl 2011)。

以上のことから、プエルトビエホの「復興」(行政の視点からは、この言葉は適当ではないかもしれません)は、被災者による自力再建が基本となりました。

補足ですが、そんなプエルトビエホでも、漁師たちは正式な居住許可を得ています。砂浜の外の少し高い位置にある彼らの住居周辺には、行政の力で防災無線や避難指示標識が設置されています(写真9)。

写真9:津波が来たら高台に避難することは、日本もチリも同じ。

写真9:津波が来たら高台に避難することは、日本もチリも同じ。

災害に強い社会とは

こうしてみると、南三陸町とプエルトビエホ、同じ震源からの津波でも、被災後の復興の展開は大きく異なることがわかります。それを見比べることで、「災害に強い社会とは」ということを考えるきっかけになるのではないかと思います。

プエルトビエホでは上述の通り、多くの場合は公的な支援が得られなかった代わりに、行政の復興計画を待たずとも、自分たちの手でさっさと再建をスタートさせることができたようです。津波の瓦礫の中から使えるものを見つけて再利用した、という話もあるぐらいです。

もちろん、津波を契機にそこを離れた人もいることでしょう。しかし、空いた土地にはまた別の人がやってきています。滞在中、「君もこの辺に家を建てていいんだよ」とか「大きなレゴブロックみたいなものだ」とか言われたりしたものです(写真10)。

写真10:プエルトビエホで新たに自分たちの家を建てる人たち。

写真10:プエルトビエホで新たに自分たちの家を建てる人たち。

また、支援をしてくれない行政に対して不満の声を聞くことも多々ありました。これについて、この記事のライターが不思議に思ったことは、それでも家々にはチリの国旗が掲げられていることです(写真11)。

写真11:浜風になびくチリの国旗。

写真11:浜風になびくチリの国旗。

この理由をチリ人に尋ねたら、きょとんとされました。そして、「何をいってるんだ。政府と国は、別のものだろう」という答えが返ってきました。こうした感覚は、日本で生まれ育ったライター自身にとってあまり身近なものでなかったため、新鮮に感じました。

前後編でお届けしたこの寄稿記事もそろそろ締めくくらなければなりません。

ここまで、この記事のライター以外に日本人が登場しないまま、3.11の被災地の話をつづってきました。あの大規模自然災害の、さらに多様な現実を伝えることができていればいいなと思います(写真12)。

南三陸町との比較においてプエルトビエホの事例は、復興をめぐる国家と個人の関係、そしてその中間にある社会のあり方を考えさせてくれるものだといえます。

東日本大震災の発生からもうすぐ10年。南三陸町の復興を振り返るとき、イースター島からやってきたモアイのこととも関連して、同じく被災したチリの人々のことに思いを馳せてみてはどうでしょうか。

写真12:日本から津波が襲来した日に生まれたことで、「ツナミ」と名付けられた犬。

写真12:日本から津波が襲来した日に生まれたことで、「ツナミ」と名付けられた犬。

引用文献・ウェブサイト

Cooperativa. cl (2011) Marejada destruyó 150 casas en Puerto Viejo, https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/desastres-naturales/terremotos/marejada-destruyo-150-casas-en-puerto-viejo/2011-03-12/182213.html.

内尾太一(2017)「『東日本大震災』の脱構築:チリ辺境にある3.11の津波被災地から」『麗澤大学紀要』100, 35-44。(この記事の基となった論文。ダウンロードはこちら)。