入谷地区の童子下にある特別養護老人ホーム慈恵園の交流ホールにて、

8月初旬にミニコンサートが行われました。

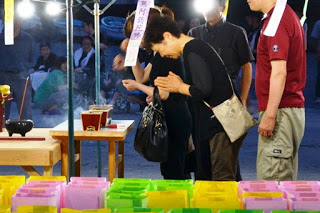

施設を利用している約30名の方がホールに集まりました。

演奏団体は関東よりお越しの「うにかる」の皆さん。

「うにかる」の名前は“ウニが好きなカルテット”の意味からきているそうです。

(カルテットとは四重奏のこと)

代表の中村文樹(ふみき)さんより「楽しんでいってくださいね。」と

開会の挨拶がありミニコンサートが始まりました。

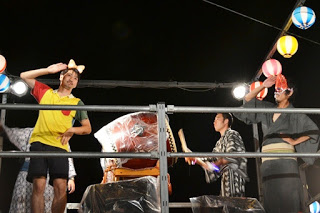

ヴァイオリン、ピアノ、チェロ、ヴィオラの4種類の楽器が奏でられます。

ヴィオラは、ヴァイオリンとほとんど構造が同じですが、

ヴァイオリンよりも低い音のでる楽器です。

AKB48の「会いたかった」の曲でスタート。

「皆さんに会いたかったから、この曲にしました。」とヴァイオリンの中村さん。

次の曲は、NHK連続テレビ小説でお馴染みの「あまちゃんテーマ曲」でノリノリでした。

寄り添う介護職員さんと仲良く聴く利用者さん。

盛り上がってきたところにクラシックの曲が流れて、穏やかなムードになりました。

そしてここで、南三陸町文化協会の混声合唱団「コール潮騒」が

スペシャルゲストとして登場。

うにかるの演奏に合わせて美声を響かせてくれました。

「ふるさと」や「夏の思い出」というような、皆が知っている曲では

手元の歌詞を見ながら、演奏に合わせて利用者さんも一緒に歌いました。

その後、演歌やテレビCMの曲などの演奏が行われました。

利用者さん方は有意義な時間を過ごし、終了後は微笑ましい表情で居室に戻られました。

このミニコンサートの開催に関して企画・準備をしてきた

入谷福祉仮設住宅の施設長である菊地正明さん。

「入谷福祉仮設住宅での演奏会を企画しました。

音楽は、大勢の方と楽しみたいと思い、 共催を申し入れ、

慈恵園さんの協力があって

たくさんの方に集まっていただける演奏会となりよかったと思います。」

地域の施設が協力してイベントの開催をしたと聞き、地域の温かさを感じました。

(菅原)

より多くの方に読んでいただけるよう

「南三陸なう」は現在、ブログランキングに参加しています。

以下バナーへの1クリックにご協力をお願いします!m(_ _)m

↓ ↓ ↓

(1000km縦断リレーの様子)

(1000km縦断リレーの様子)

(バイオガス施設の視察)

(バイオガス施設の視察)