より多くの方に読んでいただけるよう

「南三陸なう」は現在、ブログランキングに参加しています。

以下バナーへの1クリックにご協力をお願いします!m(_ _)m

↓ ↓ ↓

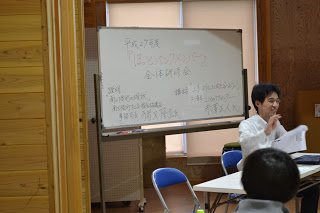

宮城県南三陸教育事務所の横江教育事務所長は

「戸倉小学校は、復興のシンボルとして注目されるでしょう。」と述べられました。

山内校長先生は

「(学校を)大切に使わせていただきます。何事にも頑張る、※1うしおっこを育ててまいります。」

と話しました。

(西城)

『MARUwDA311』は、東日本大震災の復興支援を長期にわたり話し合い、考え、実行する会です。東京でチャリティ・ライブを開催し、集まった義援金を毎年南三陸町はじめ、被災地に贈っているということです。 ありがたいですね。

「今年のできも順調だよ」と話すのは、みなさん館の館長でもあり生産者でもある小野勝良さん

です。

より多くの方に読んでいただけるよう

「南三陸なう」は現在、ブログランキングに参加しています。

以下バナーへの1クリックにご協力をお願いします!m(_ _)m

↓ ↓ ↓

より多くの方に読んでいただけるよう

「南三陸なう」は現在、ブログランキングに参加しています。

以下バナーへの1クリックにご協力をお願いします!m(_ _)m

↓ ↓ ↓

より多くの方に読んでいただけるよう

「南三陸なう」は現在、ブログランキングに参加しています。

以下バナーへの1クリックにご協力をお願いします!m(_ _)m

↓ ↓ ↓

より多くの方に読んでいただけるよう

「南三陸なう」は現在、ブログランキングに参加しています。

以下バナーへの1クリックにご協力をお願いします!m(_ _)m

↓ ↓ ↓

(西城)

より多くの方に読んでいただけるよう

「南三陸なう」は現在、ブログランキングに参加しています。

以下バナーへの1クリックにご協力をお願いします!m(_ _)m

↓ ↓ ↓