放送日:2016年8月3日

「オープニングコール」は、ふっこう青年会の後藤伸太郎さんで8月14日の大大大盆踊り大会!のお話オープニングコールはマルエーの千葉教行さんです!

そして、今週はBIGINさんからのコメント頂きました!

オープニングコール

オープニングコールはマルエーの千葉教行さん。

まちのひと

ふっこう青年会の後藤伸太郎さんで8月14日の大大大盆踊り大会のお話!

参考サイト

放送日:2016年8月3日

「オープニングコール」は、ふっこう青年会の後藤伸太郎さんで8月14日の大大大盆踊り大会!のお話オープニングコールはマルエーの千葉教行さんです!

そして、今週はBIGINさんからのコメント頂きました!

オープニングコールはマルエーの千葉教行さん。

ふっこう青年会の後藤伸太郎さんで8月14日の大大大盆踊り大会のお話!

参考サイト

2012年2月25日にオープンした「南三陸さんさん商店街」は、交流の場や観光スポットとしてにぎわいを生んできました。来年3月の本設商店街への移転を前に、さんさん商店街の歩みと果たしてきた役割を振り返ります。

「南三陸さんさん商店街」の前身は、東日本大震災の翌月に始まった「福興市」という名のテント市です。被災した商店主らが立ち上がり、全国の商店街と連携した「ぼうさい朝市ネットワーク」の支援により実現しました。以来、福興市は、現在まで途切れることなく毎月最終日曜日に開催されています。

福興市を続けるなか、2011年夏ごろに仮設商店街の話が持ち上がりました。2011年10・11月の福興市では出店者の半分以上が南三陸町内の業者となり、仮設商店街の実現に弾みがつきました。そして2012年2月25日、29店舗で「南三陸さんさん商店街」が誕生したのです。

さんさん商店街オープン当時の様子を、初代組合長の及川善祐さんは次のように振り返ります。「とにかく『町の復興は商人から!』という思いで、一生懸命でしたね。商店街が活気づけば、そこで働く人たちが潤うのはもちろんのこと、震災後に町を離れた人々も戻ってきてくれるはずだと信じて……」。

「さんさん商店街の特徴は、1軒1軒のお店を訪ねて回ることができる回遊性・周遊性です。中心には、自由に飲食ができるフードコートや、センターコートを設けました。ステージでは頻繁にイベントも行われており、人々の交流の場になっています」と及川さんは話します。

“交流の場”としての商店街という点については、さんさん商店街の現組合長である阿部忠彦さんも強調しています。「商店街というのは単にモノやサービスを提供する場ではありません。交流の拠点、特に地元の人々が交流を楽しめる場でないといけないと思っています。町民に愛され、大いに活用してもらえる商店街を目指してきました。震災後に分断されてしまったコミュニティを、再生・維持するための役割を果せたらと」。

町民のなかには、おしゃべりが目的で商店街を訪れる人も多いそうです。「ただ、高齢者の方々は家に引きこもりがちなので、どうやったら足を運んでもらえるか、あれこれ考えました。日中は観光客で込み合いますし、夕方は出かけるのが億劫だという人が多い……。そこで、朝市を企画しました。みんなでラジオ体操をして一緒に朝ごはんを食べましょう、と。2015年6月にスタートし、町民の間でも定着してきたように思います」。

さんさん商店街ができて4年半ほどが経ちました。これまでの歩みを振り返って、及川さんは次のように話します。「全国のみなさまのご支援もあり、これまで、みんな一丸となって何とかがんばってくることができました。チームワークのよさ、ベクトルが同じで前を向いていることが、私たちの強みですね。でも『まだここ』だという思いもあります。これから5年、10年と、なんとか持続させていかなければ……」。

さらに、2017年3月の本設商店街オープンに向けての抱負を伺いました。「新しい商店街は“まちびらき”の筆頭です。まちの繁栄の基礎固め、旗振り役を果たしていかねばなりません。大切にしたいのは、“南三陸ならでは”の商店街ということ。南三陸らしさを見失わず、中身で勝負できる商店街にしていきたいですね。そして、町の外から来られるお客さんだけでなく、町民に愛される、町民が誇りに思える商店街を目指します!」と及川さん。

阿部さんも、本設商店街のオープンに向けて、次のように期待と意気込みを語ってくれました。「本設商店街は、新しい町並みづくりの第一歩。どんな町並みになっていくのか、とても楽しみです。復興整備事業が遅れているため、本設商店街オープン時に周辺を工事車両が行き交うという事態になりそうなのが心配ですが、安心・安全を担保できるように最善を尽くします」。

「また、これからの観光は“顔が見える交流”が大事になってきます。商店街がその一翼を担うべく、今まで以上に“おもてなし”に力を入れていきたいですね。そのためには、お客さんに飽きられないように、常に新しい試みに取り組む必要があると考えています。そして、次の世代に商店街を担ってもらうために、若手にどんどん役割を移譲していくつもりです」と、阿部さんは未来像を描きます。

最後に、お二人から「南三陸なう」の読者のみなさんに向けてのメッセ―ジをいただきました。

「新しい商店街ができたら、南三陸町の復興の変遷をぜひ見ていただきたいですね。本設商店街は通過点でしかありません。そこを新たなスタートとして、にぎわいを生み出し、地元の方たちに喜んでいただけるように、がんばっていきます!」と阿部さん。

及川さんは町民に向けて、「老若男女が助け合って暮らせるまちになるよう、商人一同がんばっていきますので、叱咤激励をいただければ。『このまちが好き』と言えるようなまちづくりを、一緒にやっていきましょう!」と力を込めて呼びかけました。

復興のシンボルであり、交流と観光の拠点を担ってきた「南三陸さんさん商店街」。その役割は本設の商店街にも引き継がれ、さらに進化することでしょう。2017年3月のオープンが楽しみです!

南三陸町公式ラジオ番組「みなさんぽ」特別企画、エフエム仙台見学ツアーを開催いたします。

みんな、ふだん聞いているラジオ番組がどのように作られ

◆スケジュール

8:00 いりやど集合、バスで移動

10:00 エフエム仙台到着

ー施設見学、ラジオ番組作り体験、みなさんぽオープ

12:00 お昼ごはん

13:00 仙台うみの杜水族館見学

16:00 バスで移動

18:00 いりやど着、解散

持ち物:筆記用具、お弁当、飲み物

参加料:1100円(水族館入館料)

対象:南三陸町の小学生(保護者の方の参加も歓迎です!

定員:10名

集合:南三陸まなびの里いりやど 8:00

※保護者の方の送迎が難しい場合はご相談ください。

解散:南三陸まなびの里いりやど 18:00

一般社団法人南三陸研修センター

電話番号:0226−25−9501

放送日:2016年7月27日

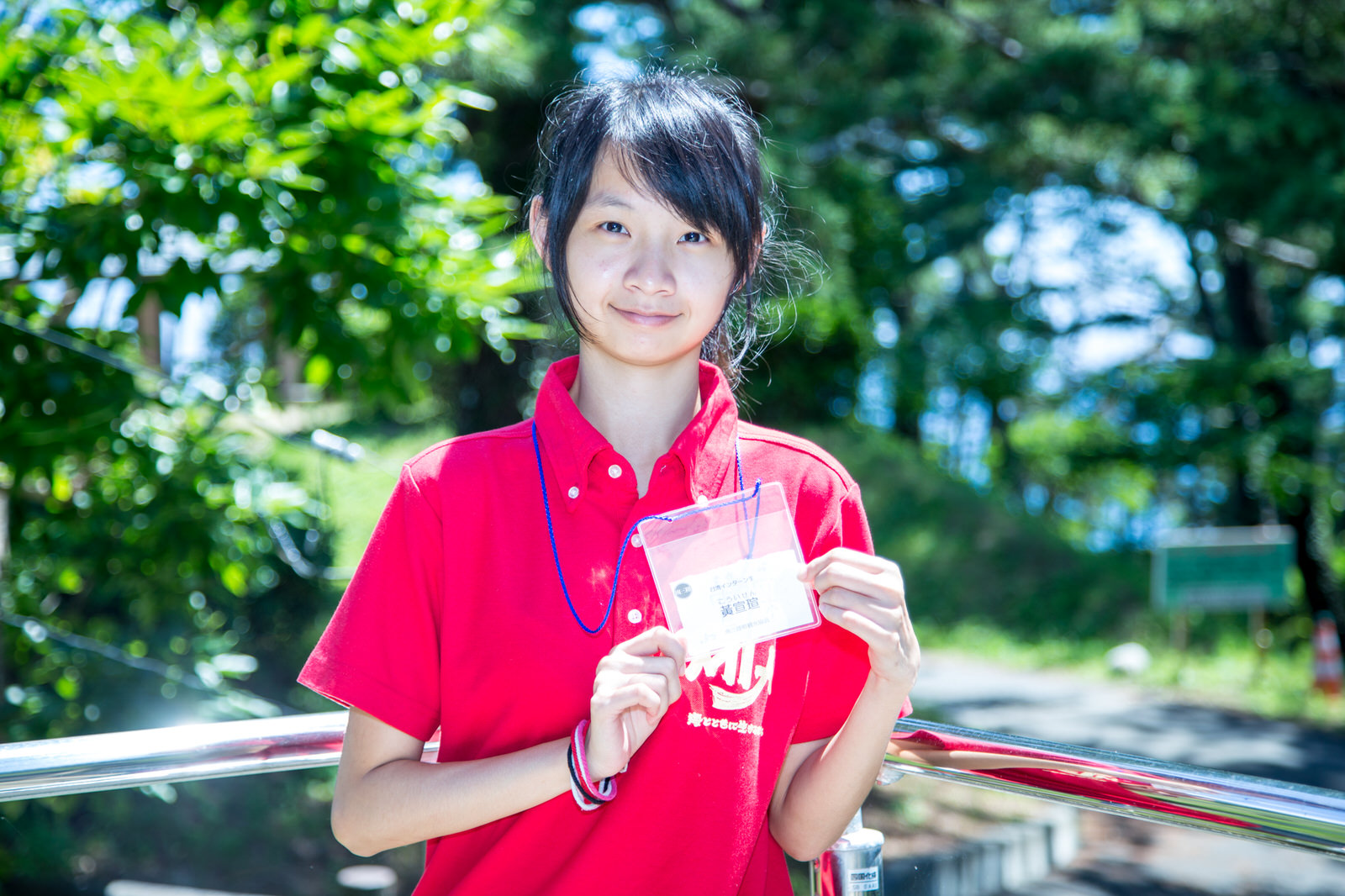

「オープニングコール」は、南三陸町観光協会 台湾からのインターン生から始まり、「まちのひと」は海しょくにん 高橋直哉でかぶとむしツアーのお話です!

そして、今週のイチオシのコーナーは、南三陸町の木材を使ったグッズ「経木(きょうぎ)のメモ帳」です!

南三陸町観光協会 台湾からのインターン生!

海しょくにん 高橋直哉さんでかぶとむしツアーのお話!

南三陸町の木材を使ったグッズ「経木(きょうぎ)のメモ帳」です。

経木とは、木を薄くけずって紙状にしたものです。昔は梱包資材などとして使われていました。クチバシカジカ工房は南三陸町で津波被害にあった立ち枯れ杉を利用して何か作れないか?と言う所から始まりました。

そんな経木をメモ帳にしたのがこちら。ページの1枚1枚が経木でできています。横から見ると年輪が見えて、自然の木をそのままスライスしていることがわかります。木のぬくもりたっぷりの商品は観光客にも人気です。打ち合わせの際にさっとこのメモ帳を取り出したら、みんなから感心されること間違い無しですよ。

価格は税込み540円です。南三陸町観光協会みなみな屋他、通販でもお買い求めいただけます。ぜひ一度手にとってみてくださいね!

クチバシカジカ工房

TEL/FAX 0226-36-3283

http://kuchibashikajika.jimdo.com/

参考サイト

2017年3月に志津川新市街地へ移転する「南三陸さんさん商店街」。「南三陸さんさん商店街」新築工事の起工式が7月6日に建設予定地にて開催されました。いよいよ本格的な工事が始まります!

志津川湾をのぞむ高台に設置されたテントには、町内外から駆けつけた100名程の人で埋め尽くされました。会場は飛び交うお祝いの言葉で、賑やかな空気に包まれていました。

起工式は、神事からはじまりました。町内上山八幡宮の宮司を斎主として、無事建設が進み、復興の大きな足がかりとなるよう願いを込めて、関係者の手によって、鎌入れ、鍬入れ、鋤入れの儀、お祝いに駆けつけた方々の玉串奉納と粛々と執り行われました。

建設はこれからですが、ここまで来るのにも5年の月日と多くの人の力がかかっています。参加者の皆さんもそれぞれ感慨深い思いを背負っていたことでしょう。

神様をお送りして神事閉会の後、株式会社南三陸まちづくり未来・代表取締役社長の三浦洋昭氏をはじめ、佐藤仁町長、設計を手がけた隈研吾氏、建設工事共同企業体を代表しナイス株式会社の平田潤一郎氏より新築商店街に向けての熱い思いが語られました。

2012年2月26日、仮設の南三陸さんさん商店街のオープンは大雪だったと感慨深く語る佐藤仁町長からは、先の6月には魚市場もオープンし、水揚高は震災前以上に成長したという嬉しい報告と今までがんばってきた町民の皆さんへのねぎらいの言葉もありました。

新築商店街は、交通の要となるJRのBRT駅も隣接し、観光・交流拠点としての要素も揃っています。官民協力し、復興の象徴となる商店街をつくろうという強い思いが伝わってきました。

隈研吾氏からは、デザインのコンセプトをお話しいただきました。

高台に位置する商店街の建物は海の方向に開けた配置になっており、通りから志津川湾を眺めることができます。約6000㎡の敷地には、28の店舗が入ることになっています。コミュニケーションの場でもあった昔の商店街の良さを取り入れ、敷地内のあちらこちらにベンチが設置されるそうです。

隈氏のデザインが目指すものは人のぬくもりが感じられるもの。新築商店街は、昨年秋にFSCを取得した南三陸杉がふんだんに使われた切妻屋根を持つ6棟の木造平屋建てで構成されます。南三陸杉の人の肌を思わせるような柔らかなピンクの色合いと木肌のぬくもりを活かしたやさしい風合いの建物がひろがることでしょう。

現在の南三陸さんさん商店街は、仮設商店街として2012年2月にオープン。以来、多くの観光客が訪れました。志津川湾から約2キロの内陸に位置する仮設商店街は、広い敷地に平屋建ての店舗が並び、中央の広場はイベントスペースとしても活用されています。テントづくりのフードコートには各店舗のオーダーを持ち寄ることもでき、大人数を収容する場にもなってきました。2014年には経済産業省が選出した「がんばる商店街30選」に唯一仮設商店街として選出されるなど、周遊型の商店街として注目を集めてきました。

「さんさん商店街」の名前は、さんさん日のあたるという意味を込めて命名されたそうですが、なぜかイベントは天候不順が多く、仮設商店街がオープンした2012年2月25日も大雪でした。今回の起工式もあいにくの雨になってしまいましたが、まちづくり未来の三浦社長の挨拶に引用された「雨降って地固まる」ということわざのように、天候不順もなんのその。4年半もの間、一致団結して商店街を盛り立ててきた実績をもつ「さんさん商店街」の新展開に、期待も高まります。

南三陸町の志津川湾を取り囲む地区は、未だ、土砂があちらこちらに積まれ、土色が広がる風景。しかし、来年3月には、そんな一角に、彩りのある新築南三陸さんさん商店街が生まれます。

これまでの仮設商店街も周遊を楽しめる商店街として注目を集めてきましたが、新築商店街は海に面し、魚市場も近く、立地的にも建物自体も見所のある空間になることでしょう。

南三陸に生きる⼈を巡り、⼀巡りしていく連載企画「南三陸ひとめぐり」。第四弾は、仙台の大学に通いながら「トコヤッサイコンテスト2016」の実行委員を務める佐藤美南さんに話を伺いました。

軽快な音色と踊りが特徴的なトコヤッサイ。南三陸町合併以前のおおよそ20年前に旧志津川町で誕生。震災前に開催されていた、前志津川湾夏祭りの際に開催されていた、トコヤッサイの楽曲に合わせて創作ダンスを披露する「トコヤッサイコンテスト」は、老若男女が参加する志津川の夏の風物詩のひとつだった。

今年「志津川湾夏まつり福興市」で開催される「トコヤッサイコンテスト2016」の実行委員を務めるのは、この春に進学のために町を離れた学生たち。その中心メンバーの一人が佐藤美南(みな)ちゃん。志津川で生まれ育ち、現在仙台の大学に通う大学1年生だ。3年前、震災で途絶えていた「トコヤッサイコンテスト」を復活のために立ち上がった。そして、町から離れた今も実行委員を務め続ける。

美南ちゃんがはじめてトコヤッサイに触れたのは小学生のとき。運動会の演目としてみんなで踊ったそう。

中学生となり全生徒が参加する「トコヤッサイコンテスト」のため、再びトコヤッサイに触れることになった。上級生が考えた創作の振り付けを、みんなで練習してコンテストに臨む。そうして初めて出場したコンテストでかけがえのない経験をした。

「当時、すごく仲の悪い子がいたんです。口もきかないくらい。でも、このコンテストのためにみんなで練習をしていたら自然と仲直りしたんです。踊りには人と人をつなげる力があるんだって実感しました」

トコヤッサイの魅力に触れた。上級生になったら自分たちが振りを考えて、みんなで練習して志津川の街を踊り抜けるーー。そんな思いを膨らませていた中1の春休み。東日本大震災が発生。みんなが笑顔で練り歩いたあの町は、一晩にしてもうなかった。

そして、2011年の夏、彼女が中学2年生のとき、岩手に引越しを余儀なくされた。

「引越して、地元が好きなんだなってことにはじめて気が付いて。南三陸に帰りたい!って思って、引越しから1年後、南三陸に戻ってきたんです」

地元・志津川高校に進学。語り部の活動などをしながら、「町のためにできることはないか」を考えていた。あるとき、震災前のトコヤッサイを通じて、大切な友を得た経験が彼女の頭をよぎった。

人と人をつなぐ力がトコヤッサイにはあるーー。

「震災で離れ離れになってしまった町民。そして、たくさんのボランティアのみなさん。町民と町民、そして町民とボランティアがつながるきっかけにトコヤッサイがなれるんじゃないかって思ったんです」

そして、震災後途絶えていたトコヤッサイコンテストの復活を彼女は決意した。

それからの日々は、若干16歳の彼女にとって、初体験の連続だった。

「企画書作るのもはじめてだったし、それ持って大人の人に頭下げに行ったり、何もわからないまま動いていました」と笑う。

壊滅した志津川にあって、音源を探すのすら苦労した。高台にあった中学校にだけ唯一、音源が残っていた。それは、奇しくも彼女が中学1年のとき、震災前最後となったトコヤッサイコンテストの練習で使っていたもの。

「何よりも音源探しに苦労して、もう復活は無理なんじゃないかと心が折れかけていました…。そしたら、唯一残っていたのが、自分たちも最後に練習していた音源だったなんて。中学校の先生が『協力するからいっしょにやろう』と言ってくれたのが本当にうれしかったんです」

2013年、震災から3回目の夏に、トコヤッサイコンテストは復活した。準備期間も短く、参加団体はたったの2つ。それでも確かに一歩を踏み出した。以後、震災前にコンテストに参加していた団体も戻ってきて、昨年は10団体が参加。総勢400人以上が参加する盛り上がりを見せた。

夢を追いかけるための大学進学とはいえ、大好きな町を離れるには葛藤があった。東京への進学も考えたが、「少しでも地元に近いところで」と仙台への進学を選んだ。

「友達も含めて、地元を離れちゃう子が多いのも事実だけれど、トコヤッサイの日は地元に戻ってみんなで踊ろう!ってなったらうれしいですね」と目を細める。

今年も10チームが参加予定。最後の一曲は会場の観覧者もいっしょになって踊りに加わってトコヤッサイを楽しめるようにするとのこと。

「めっちゃ笑顔あふれる空間になるんだろうなって想像できます! 震災もあって落ち込んだ時期もあったけど、やっぱり南三陸町はみんなが明るく、楽しんでいる町であってほしい。その力がトコヤッサイにはあるはず」

7/30(土)、高校生が踏み出した一歩が、大きな力となり、今年も志津川に笑顔の輪を生み出す。それは明るい未来へとつながっている。

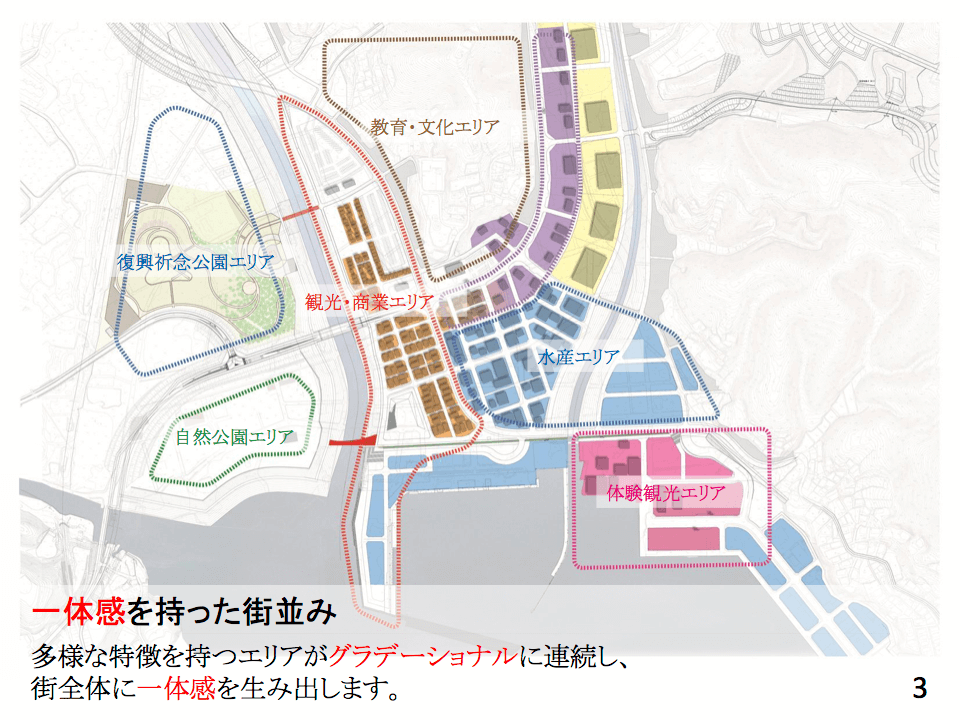

志津川地区の復興まちづくりにあたり、世界的に有名な建築家 隈研吾氏がデザインした『南三陸町志津川地区グランドデザイン』というものがあります。どんなデザインで、どんなふうに進められているのでしょうか?

南三陸町の入谷地区から志津川の町中を抜けて、志津川湾へと注ぎ込む八幡川。旧志津川町の中心部を南北につらなるこの川は、時には祭りなどの行事の場として、時には釣りなどのくらしの場として、時には癒しや憩いの場として、古くから町の人に愛されてきました。

八幡川の下流域周辺が、新たな志津川地区のまちづくりにおいても中心となっていきそうです。区画整理事業により、道路がどこに敷かれ、その周りにはどんな施設が配置されていくのか。住民や町役場の目線と共に、一体どういう町にしていこうか、という指針のため、『南三陸町志津川地区グランドデザイン』が作成されています。

グランドデザインを手がけたのは、世界的な建築家である隈研吾氏。近年では、新国立競技場のデザインをされたことで記憶に新しいと思います。

ちなみに同競技場デザインの最終候補となった2組は、仙台市「せんだいメディアテーク」を設計された伊東豊雄氏と、登米市「森舞台」や石巻市「北上川・運河交流館 水の洞窟」、そして南三陸町『志津川地区グランドデザイン』の隈研吾氏という、宮城にたいへん縁の深いお二方によるコンペでした。

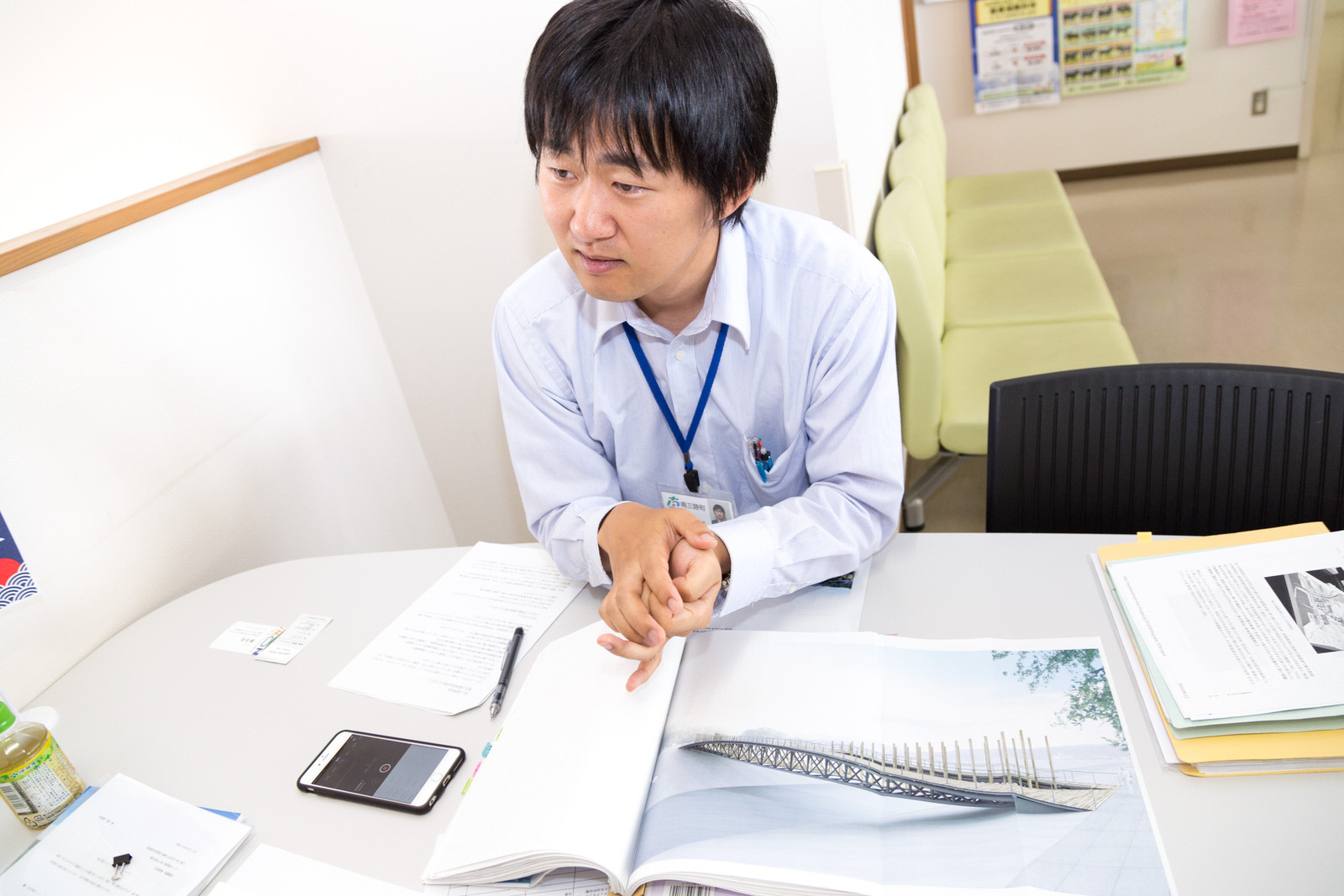

今回はこの『志津川地区グランドデザイン』について、町復興市街地整備課の佐藤俊介さんにお話を伺ってきました。

—まず、志津川地区グランドデザインとは、どういったものなのか教えてください。

現在、志津川地区の低地部では「区画整理事業」として嵩上げ工事が進められています。この市街地を、より魅力的かつ地域に調和した復興イメージを描こうと、「グランドデザイン」が作成されました。

—区画整理事業というと?

区画整理事業は、被災した志津川地区市街地を新たに嵩上げ・区分けを行い、土地を利用しやすいように再整備する事業です。もともとは土地の再開発における道路の線引きなどが中心となっており、その周りにどういったものを乗せるかなどは、ある程度プレーンな事業となっています。

そこで復興に向けて、新たなまちづくりを行うにあたってイメージしやすく、またより魅力的なものを乗せていこうと、『志津川地区グランドデザイン』というものを作成しました。

—なるほど、グランドデザインのテーマはなんですか?

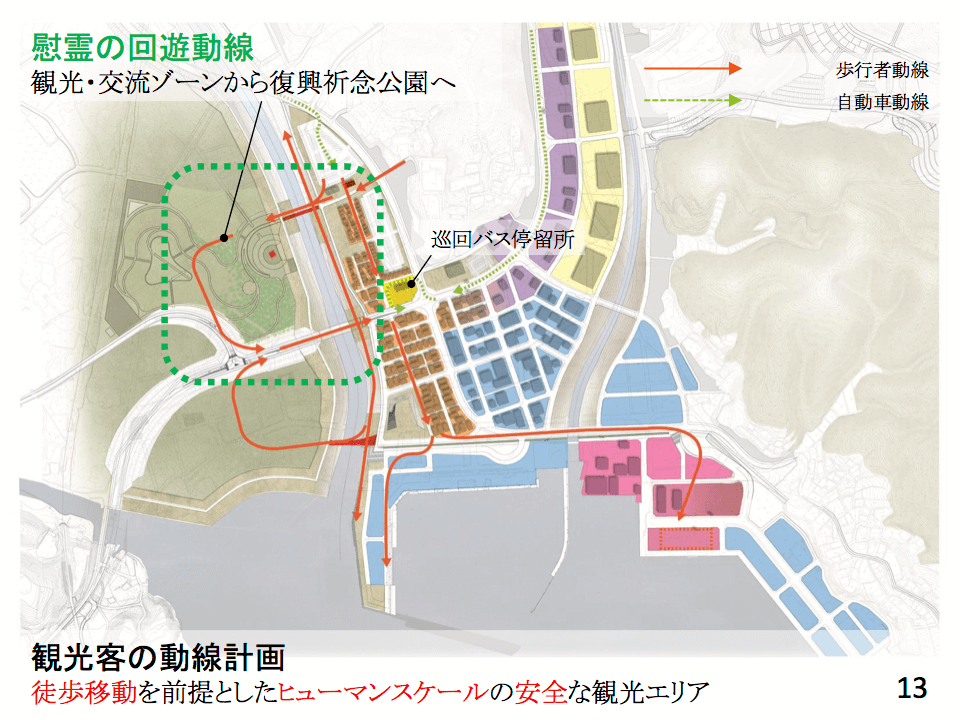

大きなテーマとしては、「川や海との調和」そして「回遊性」というものに重点を置き、一体感を持たせた町を目指しています。民地を利用される方々にも「まちづくりルール」として、屋根の色や壁の色などの景観についても統一性を保つよう、協力をお願いしていく計画です。

—「川や海との調和」と「回遊性」とは、具体的にどういったものですか?

例えば、国道45号をまたぎ市街地の中心を抜ける「しおさい通り」は海に向けてまっすぐに配置され、海への眺望が重要視されています。海や川沿いの防潮堤・河川堤の上は遊歩道として整備され、海や川を眺めながら歩いたり、周辺の施設を楽しむことができます。河川護岸の法面には部分的に階段状のブロックを使い、堤防の上から川面まで降りていけるような空間をつくるよう計画されています。

—歩いて楽しめる配置ということですね。

グランドデザインを考えるにあたっては、観光客の方々の目線と住民のみなさんの目線の双方を大事にしていこうと考えています。人々が市街地を歩くにあたって導線を意識し、商店街や道の駅が予定されている「観光・商業エリア」を起点に、対岸の「復興祈念公園エリア」や「しおさい通り」など、要所となるようなエリアを歩いて回れるよう計画されています。隈研吾氏がデザインされた「中橋」と、デザインコンペの進められている「みなと橋」の2つを通じて、観光要地や商業エリアなどを周回できるように導線がつくられています。

—交通手段はどのようになっていますか?

中心となる商店街の横にはバスターミナルの設置を計画しており、BRTや町民バス・高速バスなどでアクセスできるよう調整をしています。一般の自動車向けの大きな駐車場も併せて「道の駅」登録も目指しており、24時間使えるトイレなども検討されています。

—グランドデザイン作成までの経緯を教えてください

先述のとおり区画整理事業においては、道路と区画を作ることが中心であり、上に乗せるものについてはプレーンなものでした。昔の街並み・なつかしい町・自然との調和・大企業やショッピングモールの誘致など、どういう町にして行くのか。それまで、テーマとしてあがったアイデアは様々で、その筋道を決める必要があるなということでグランドデザインの作成に至りました。

—隈研吾氏は、この地域と縁があったのですか?

隈研吾氏は、隣の登米市「森舞台」や石巻市の「運河交流館」を手がけられており、地域とのご縁が多かったということと、こうした町づくりについてもお引き受けくださるということで、隈研吾氏に依頼させていただくことになりました。

作成にあたっては、志津川地区まちづくり協議会で出された意見や中間提言書も反映していただけるよう、隈先生にお願いしました。

—中間提言書を踏襲してデザインされたのですか?

中間提言書の中では『低地部の「自然・ひと・なりわいの紡ぐまち」の創出』と自然というものが意識されており、隈先生は都市的なデザインというよりも自然との調和を生かしたデザインを得意とされていますので、町民の方々の意見も盛り込まれた形になっていることと思います。

また町民のみなさんに向けての報告会も開催し、200人ほどの方にお集まりいただきました。

—現在の進捗状況や、今後の予定を教えてください

まずは「さんさん商店街」については、「さんさんの日」ということで、平成29年3月3日のオープンに向け整備が進められていて、間もなく7月中くらいには工事も着工される予定です。まちづくり会社「株式会社まちづくり未来」を主導に、隈設計事務所の設計、駐車場等は町と共同によって整備していきます。

次に「しおさい通り」ですが、もともと土地を持っていた方々に、区画整理事業によって再整備し引き渡します。進出を予定されている方とデザインや整備の方向性について話し合いながら決めたまちづくりルールに基づいて建物を建てていただく、という風に進めています。こちらは商店街とは異なり、基本的には土地をお持ちの方々で小売店や飲食店を建てていただくこととなります。出店が決まっている所はまだ少数ですが、八幡側の右岸に土地を持っている方々についても左岸の区画整理地内に移れるよう事業を進めているところです。

商店街へはまちづくり会社に加盟した方々がテナントとして入り、しおさい通りへは自分の土地や店舗を持って出店する方々が入る、というのが基本的な運用となります。

—祈念公園はいかがでしょうか?

対岸の「復興祈念公園」については、概ね基本的な設計が完了し、昨年住民説明会をおこないました。今年度は詳細な設計や用地買収、可能であれば一部着工を予定していますが、まずは盛土工事などがありますので、形が見えてくるのは来年度以降になるかと思います。

祈念公園と商店街をつなぐ「中橋」は、隈先生による木を用いられたデザインです。すでに片側の橋台ができ、反対側も間もなく工事が開始される予定です。橋の本体自体は、現在使われている「八幡橋」の撤去工事を終えてからですが、撤去に約1年ほどかかりますので、今年度もう1つの橋台が完成し、来年度八幡橋の撤去をおこない、土盛をおこなってからになるかと思います。

「みなと橋」は昨年デザインコンペをおこない、応募いただいた中から2つの案に絞り込まれました。現在はコンサルタントによって、構造面や経済性など実現可能性を考慮しながら検討がおこなわれています。検討結果は再度審査員の先生方に見て頂く予定で、間もなく1案に絞り込まれると思います。

ほか河川堤防については部分的に親水空間としての階段護岸を整備する予定で、今でも徐々に建設が進められています。商店街前にも階段護岸を予定しており、商店街オープン後の概ね半年以内くらいには入れるよう頑張って工事を進めてもらっています。

—なるほど、順番に整備されていくのですね。

今後建設や完成が進んでいく順序としては上記のとおりとなりますが、全てが並行して進んでいますし、一部は段階的な開放となるかもしれません。

—楽しみですね。本日は、ありがとうございました。

およそ1時間、グランドデザインや町の復興計画について、佐藤さんから伺いました。

日々進んでいく復興工事の中、かつての街並みを思い出させるわずかな痕跡もどんどん消えていき、寂しい気持ち反面、こうしたお話を伺うと新たな町にも期待が膨らみますね。

まだまだ復興半ば、1ヶ月ごとに道が変わるほどに、忙しく工事が進められています。

震災から5年が経ち未だ完成しないのか、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、町民や役場の方々、隈研吾先生はじめ専門家の方々みなさんなど、たくさんの人々がたくさんの意見を交わし、よりよい町の未来のために長い時間を費やしてきて、こうしてグランドデザインができあがりました。

町のみなさんも町を訪れるみなさんも、安全に楽しく町を歩き、志津川の市街地ににぎわいや豊かさが戻ってくる日も近そうです。

新しい町で、どんなくらしを送りましょうか。

南三陸町市街地の復興の様子を定点観測しています。戸倉地区、志津川地区、歌津地区の3箇所の写真を公開しています。

写真をクリックまたはタップすると大きくなります

撮影場所 [38°38’41” N 141°26’13” E]

撮影場所 [38°41’12” N 141°26’34” E]

撮影場所 [38°43’5″ N 141°31’19” E]

放送日:2016年7月20日

「オープニングコール」は、南三陸応縁団でボランティアに来ていた方から始まり、「まちのひと」は南三陸町観光協会 福興市担当 内木渡さんと歌津夏まつり副実行委員長 髙橋未來さんの7/30志津川湾夏まつり福興市、8/7歌津夏まつりのお話です!

そして、今週のイチオシのコーナーは、自然卵のクレープです!

南三陸応縁団でボランティアに来ていた方のオープニングコール。

南三陸町観光協会 福興市担当 内木渡さんと歌津夏まつり副実行委員長 髙橋未來さんの7/30志津川湾夏まつり福興市、8/7歌津夏まつりのお話です!

さんさん商店街で大人気のカフェ「自然卵(しぜんたまご)のクレープ モアイ店」です。

「自然卵のクレープ」は、地元の中高生や観光客の間で口コミで話題になり、週末には行列ができるほどの人気店です。イートインも持ち帰りもできるクレープは、約100種類もの組み合わせを楽しめま す。2016年2月にリニューアルし、オムライスなどのランチメニューも加わりました。

こだわりはなんといっても卵です。すべて、店長のご主人が育てた自家製のものを使用しています。田束山のふもとで、平(ひら)飼(が)いでよく運動をさせた鶏の卵は、黄身も白身もしっかりとした固さのある ものになります。この卵が、クレープ生地のもちもち食感の秘密なのです。

なかでもオススメのメニューは、「自家製カスタードプリンのクレープ」です。

自然卵のクレープ モアイ店

定休日:不定休 営業時間:12:00~18:00

TEL:090-6257-6184 http://sizentamago.jimdo.com

参考サイト

6月23日(木)南三陸町歌津地区で三校(歌津中学校、伊里前小学校、名足小学校)合同引き渡し訓練が行われました。教育機関、保護者、地域の連携を強化し、次の災害に備えています。

この引き渡し訓練は2011年3月11日に起こった東日本大震災を教訓に震災後から始まりました。大きな災害が発生し、児童だけでの下校が困難と判断したことを想定し、親が学校へ子どもを迎えに行き、学校から保護者に子どもを引き渡すという訓練です。

今回取材に伺った名足小学校では、地震・津波を想定し、小学校から徒歩約15分の高台にある名足こども園へ子ども達が避難し、そこで保護者の方へ引き渡されました。当日の天候はあいにくの雨で足元が悪く、避難は大変でしたが、子ども達は真剣に取り組んでいました。

この訓練は、緊急時における児童の安全と保護者、地域との連携をスムーズにするために行われています。児童、教員、保護者がそれぞれ災害に対して事前に訓練を行うことで、とっさの時にスムーズに対応できるよう行われています。

災害はいつ起こるか分かりません。このような訓練を機に、各家庭でも様々な状況を想定し、緊急時の安全確保や命の大切さについて考え直す機会となったことでしょう。

訓練を終えた親子に感想を尋ねました。

—子どもたちの感想

—保護者の感想

今年度より名足小学校では、「防災タイム」を実施しています。

「有事の際の身の守り方や避難の仕方」といった具体的な防災の知識・理解から、「地震や津波の起こり方」といった根本的なメカニズムまでさまざまな学習機会を持っています。

東日本大震災だけでなく、チリ地震、三陸沖地震など数十年に一度は大きな地震や津波の被害のある南三陸町。この町で生きていくには、こうした防災・減災の教育の徹底が欠かせません。未来の悲しみを少しでも減らすために、「命の勉強」をしっかりと行っていくことが大切です。親と子ども、そして、学校との連携を取りながら、未来に続けていきたいと思います。