南三陸町市街地の復興の様子を定点観測しています。戸倉地区、志津川地区、歌津地区の3箇所の写真を公開しています。

写真をクリックまたはタップすると大きくなります

戸倉地区

撮影場所 [38°38’41” N 141°26’13” E]

志津川地区

撮影場所 [38°41’12” N 141°26’34” E]

歌津地区

撮影場所 [38°43’5″ N 141°31’19” E]

南三陸町市街地の復興の様子を定点観測しています。戸倉地区、志津川地区、歌津地区の3箇所の写真を公開しています。

写真をクリックまたはタップすると大きくなります

撮影場所 [38°38’41” N 141°26’13” E]

撮影場所 [38°41’12” N 141°26’34” E]

撮影場所 [38°43’5″ N 141°31’19” E]

人生で初めて!ホヤ養殖場へ漁業体験に行かせて頂きました。船に乗るのは遊覧船以来なわたし・・。今回はレシピ付の食べ合わせ料理のご紹介もしています。

もちろん食材はホヤ!珍味として知られているホヤ。どんな料理に生まれ変わるのでしょう・・・?そして、その料理にピッタリの日本酒もご紹介いたします。

私が調べた限りでは、ホヤには亜鉛が多く入っているので、お子さまの成長・発育を促すとのこと。そして傷の回復を早める効果も。

海のミルクと呼ばれるカキにも負けない栄養価があり、ガンを抑制する効果や疲労回復効果が期待できる、「グリコラーゲン」が牡蠣の2倍で、アルツハイマー予防に効果があるとされる「プラズマローゲン」なども多く含まれているらしいです!

是非、皆様にも召し上がって頂きたいです。

この船でいざ!出発します。

初めての漁業体験にワクワクしながら出発!船に揺られ、しばらく進むと、舵をきっていた千葉さんがなにやら発見!!!

目印のブイの下から海中に漂っていたロープを機械を使って引き上げます。

私も近づいてみるとこんなにも海の幸のホヤが!

こんなに大量のホヤはみたことがなかったので、その大きさや捌き方に大興奮でした。

大人の手のひら位の大きさなのですが、その小さな身体で実に1日1トンもの海水を吸っては吐き出しているそうです。そして、よく見ると上部にある突起には「+」と「-」があり、口となる「+」の突起から海水を吸い上げ→排泄器官である「−」から吐き出すという事を知り、すごく神秘的な気持ちになりました。

そんなホヤを、私は贅沢に船の上で採りたてを頂いちゃいました!捌き方もレクチャーして頂き、これでお家でも完璧・・・?

これにはどんな日本酒が合うかな・・・早く飲みたい。

ホヤをつまみに宮城の地酒とも合わせて頂ければ。主食に良し、つまみに良しの万能な一品、是非召し上がってくださいね♪

取材協力を頂きました皆様、悪天候の中、船を出して下さった千葉様、貴重な体験を本当にありがとうございました。

生で食べるとちょっと癖がある、でもとても栄養豊富なこのホヤを、老若男女問わず皆さんに召し上がって頂きたく、レシピ考案してみました。東北では近くのスーパーで気軽にホヤを手に入れることが出来ます。このシンプルなホヤとお酢を合わせたおつまみで日本酒の飲み比べなどもいいですね。

『ホヤ』と聞いて、皆様はなにを想い浮かびますか?

・生でツルっと酢の物やお刺身

・ボイルで人気のおつまみホヤ

・ばくらい

などでも有名ですが、今回はお子様でもおじいちゃんおばあちゃんでも親しみのある、あの料理にしちゃいました!

食べ物や食べ合わせで身体を気遣えたら、とても幸せですよね!生が苦手な方でも、炊き込みご飯にしてしまえばホヤの触感を楽しみながら美味しく頂けます。ぜひ、試してみてください。

~材料~

・ホヤ・・・3個

・塩昆布・・25g

・大葉・・・3枚

・お米・・・3合

A

・水・・・適量

・お酒・・・大さじ2杯

・醤油・・・中さじ1杯

・みりん・・大さじ2杯

お好みで量の調節をしてください。

1.ホヤを剥き、一口大に切っておく。

2.鍋にAを入れ、ホヤを煮立たせる。

3.お釜にお米→ほや(煮汁入り)→塩昆布の順番で乗せ、炊く。

4.待っている間に、大葉を切り

5.塩昆布と大葉を乗せれば完成

ホヤといえば、「海のパイナップル」と呼ばれ、見た目が怪獣のようにも見えますが、食べてみると磯の香りがふわ~と広がり、時折感じられる甘さがくせになります。そんなホヤを炊き込みご飯にすると、風味が優しくなります★

+

宮城県産の酒造好適米である蔵の華を使った山和酒造店の「山和 特別純米」。60%精米からくるしっかりとした米の旨みを持つ、控えめだけど筋の通った味わいです。ホヤの炊き込み御飯という米もののお料理にもピッタリな柔らかい香りを持ち、冷やで良し、燗で良しの優等生。

「オープニングコール」は、ボランティアに来ていた大学生から始まり、「まちのひと」は桜沢講長佐藤光行さんの入谷の祭りと打囃子のお話です!

そして、今週のイチオシのコーナーはヤマウチで「ホヤ風味ポテトチップス」です!

ボランティアに来ていた大学生

桜沢講長佐藤光行さんの入谷の祭りと打囃子のお話!

株式会社ヤマウチの数量限定発売の新商品「ホヤ風味ポテトチップス」です。

株式会社ヤマウチでは、ホヤの可能性を広げたいとの思いで、ホヤパウダーの製造を開始。そして、ホヤパウダーを使用した商品第一弾として、この「ホヤ風味ポテトチップス」が開発されました。

袋を開けた瞬間には、磯の香りとポテトチップス特有のポテトの香りがふわっと通り抜けます。口に入れると初めはポテトチップスの味が感じられますが一口、二口と食べ進めていくうちにかすかにホヤの風味と独特の苦みが感じられます。1袋食べ終わるころには癖になること間違いなし!ぜひ南三陸に来て生のホヤと食べ比べてみてはいかがでしょうか。

こちらの商品は3000袋の限定販売です。赤い袋に、可愛いオリジナルキャラクターのホヤミーが目印です。お値段は税込み400円です。お買い求めは、南三陸町内の「山内鮮魚店」の商工団地店、南三陸さんさん商店街店、オンラインショップでも販売中です。ぜひ、売り切れないうちにお買い求めください!

東日本大震災で被災し、高台に再建した南三陸町立戸倉保育所と南三陸町立伊里前保育所に行ってきました。今回は、再建された両施設の訪問レポートです!

南三陸町立戸倉保育所と南三陸町立伊里前保育所。両施設とも高台にできた保育所の周りはたくさん住宅が建ち並び、賑わいを感じられる心地の良い環境の施設でした。

戸倉保育所には学童保育、両施設内に子育て支援センターもできました。両施設を拠点に、それぞれの地域で子育て環境が改善されています。なにより、のびのびと元気に過ごす子ども達の姿を見ることができ、嬉しかったです! 先生からは「高台にできたことにより保護者の方の不安も解消された」とお話をいただきました。

0歳から6歳の受け入れで戸倉保育所は現在32名、伊里前保育所は現在66名の児童が通っています。土曜日の保育所利用の場合は、戸倉保育所は志津川保育所へ、名足子ども園は伊里前保育所へ集約保育となります。

両施設には、最新の給食設備が設置されています。

海から約300mほどの場所にあった戸倉保育所は、東日本大震災により全壊し、震災後は、志津川地区の志津川保育所に集約保育されていましたが、ついに今年の3月に落成式が行われ待ちに待った戸倉地区での保育施設が再建されました。

戸倉保育所の周辺はとても静かで、住宅地にできたことにより、近所の方々が見守り保育をしてくれたり、祖父母の送迎が可能になったそうです。保育所の隣には戸倉小学校もでき、小学校との交流ができるようになりました。今までできなかったことが少しずつ可能になりました。

園庭も広く、寄贈された新しいプールで遊ぶ子ども達の様子も見れました。

震災前は、南三陸町歌津伊里前地区の歌津駅裏側に伊里前保育所がありました。東日本大震災により床上浸水の被害のあった伊里前保育所。震災後は、施設を清掃・消毒して、今までと同じ場所で震災後も保育が開始されましたが、今年5月に高台へ移転し、新しい伊里前保育所で保育が開始されました。

施設内は、吹き抜けの天井から光が差し込みとても明るく、今までなかった広い駐車場が完備されました。送迎の混雑もなくなり、保護者が毎朝教室まで見送り、一人ひとり保護者から先生へ子どもたちを受け渡しすることが可能になったそう。

そうすることにより、保護者とのコミュニケーションを図ることができ、子ども達の家庭での様子なども聞け、保育環境も良くなるようです。取材に行ったときはちょうどお昼寝から起きたところで、子ども達が一生懸命お布団など片付けている姿がありました。

園庭の他に「つきやま」と呼ばれる芝生で出来たでこぼこした園庭があり、まだよちよち歩きの子ども達も転んでも痛くなく安心して遊べるから大人気!!

戸倉子育て支援センターの園庭には砂場があり、地元の親子だけではなく、ほかの地域からも砂遊びを楽しみに来るそうです。

歌津子育て支援センターは保育所の園庭を時間で分けて使用するそうです。園児たちが室内遊びの時に外遊びをしたり、夏にはプール遊びもします。まだ利用数は少ないですが、高台移転など居住環境が落ち着いたら利用者の増加が見込まれます。

保育所や子育て支援センターが高台に出来た事で、保育者も預ける側も津波という心配は解消され、安心して保育生活が送れるようなりました。南三陸町で子育て環境が良くなっている事を目でも感じることができ、嬉しい限りです!

「オープニングコール」は、ボランティアに来ていた大学生から始まり、「まちのひと」はウタッコブルメ実行委員長井尻一典さんのUTAKKOBURUMEのお話です!

そして、今週のイチオシのコーナーは、キラキラ秋旨丼です!

ボランティアに来ていた大学生

ウタッコブルメ実行委員長井尻一典さんのUTAKKOBURUMEのお話です!

南三陸を代表するA級グルメ「南三陸キラキラ丼」。リーズナブルな値段で贅沢な丼ぶりが食べられると各地で話題を呼び、今や知名度・人気共に全国に知れ渡る丼ぶりになっています。南三陸町の各飲食店で、年間4種類のキラキラ丼を提供しています。特にこの秋旨丼は、具材もバラエティに富み、各店舗の個性あふれる味わいが楽しめます。

カツオやサンマ、脂ののった穴子や初物のイクラなど、秋の食材が丼ぶりを飾り、キラキラ輝いています!

南三陸キラキラ秋旨丼が食べられるのは、町内9店舗です。詳しくは、南三陸町観光協会のWebサイトをご覧ください!ぜひ、南三陸の秋の味覚をお楽しみください!

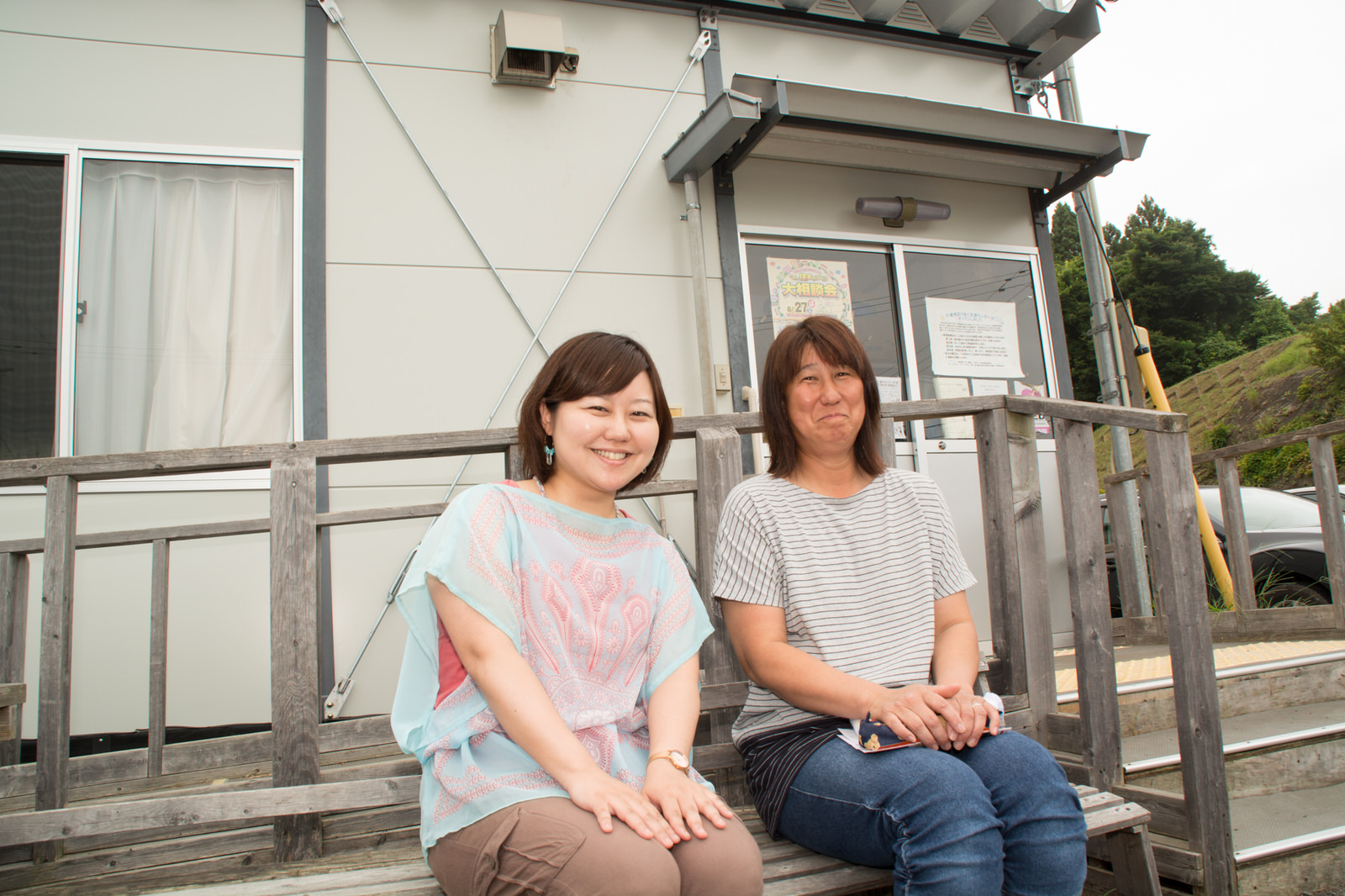

子育て支援に力を入れている南三陸町。ハード面は整いつつありますが、実際の子育て環境はどうなのでしょうか。南三陸で長年子育てに携わってこられた、元・南三陸町立名足保育園 園長の三浦房江さんに話を聞きました。

現在の南三陸町の子育て環境は、昔と大きく変わったのでしょうか? その変遷を知るには、長年子育て現場に関わってこられた方にお話を伺うのが一番。というわけで、元・南三陸町立名足保育園 園長であり、現在は歌津地区放課後児童クラブでスタッフを務める三浦房江さんを訪ねました。

―まず、かつての子育て環境がどのようなものだったのか、教えていただけますか。

私が子どもの頃は、地域みんなで子どもを見守る風土がありました。悪いことをしたら近所の人に怒られましたし。自分の家以外の子どもに対しても、関心を持っていましたね。私が子育てをしていた頃も、まだまだ隣近所の付き合いがあり、お互いに助け合っていました。

―三浦さんが子育てをされていた頃はいかがでしたか?

少子化の進行や産業構造の変化などもあり、子育て環境は大きく変わってきました。保育現場での事故が相次いだことで、外遊びをさせにくくなりましたし、お泊まり保育もなくなりました。さらに、ここ15年ほどは、お子さんのちょっとしたケガに親御さんが敏感に反応するようになりましたので、子どもに対しては“保護する”姿勢が強まったように思います。保育士たちは、いかに実体験をさせるか苦労していましたね。

―自然豊かな南三陸町ですらそのような状況だったとは驚きました。保育現場では、どのような対応・工夫をされたのですか?

保育所と幼稚園が連携して「幼保連絡協議会」が立ち上がりました。その根底にあったのは、「同じ保育に携わる者として、そして同じ町に住む大人として、大切なことを子どもたちに伝えていこう!」という想いです。土山を作って泥遊びをしたり、さつまいも掘りをしたりと、自然に触れる体験を行うとともに、幼保合同で運動会を実施して交流を深めたりしました。保育現場では『町にいる子どもたちはみんな一緒』と考えていましたから。幼保連絡協議会は、残念ながら東日本大震災後はストップしている状態ですが…。

―震災の影響で町内の子どもの数は減ってしまい、遊び場もないと聞きました。子育てにはなかなか厳しい環境のように思えますが、大丈夫なのでしょうか?

現在、保育所や学童などの施設は整えられつつあります。「子どもたちを安心・安全な環境で育てたい!」という熱い想いを持つ保育士もたくさんいます。町からもさまざまな子育て支援がありますし、ハード面・ソフト面ともに体制はバッチリだと言えますね。そして、震災後にひとつ良い変化がありました。小中学生の通学がバスでの送迎になったことで、バス乗降場に親や祖父母が集まるようになり、交流が生まれ、昔のようによその子どもにも関心が向くようになったのです。

―地域の大人が関心を持って見ていてくれるというのは、子どもたちにとってもうれしいことですよね。ほかに、南三陸町の子育てで特徴的なことはありますか?

障害を持つ子どもの保育ですね。南三陸町の保育所では、障害児一人ひとりに資格を持った職員が付きます。いろんな特徴を持つ子どもが一緒に育つということが、南三陸町ではわりと早い時期から自然に行われてきたのです。それが、子どもたちの心の育ちや、人を認めることにつながります。

―すばらしいですね。小学校ではどうですか?

就学時についてもお子さんのこれまでの育ちを小学校につなぐという幼稚園、保育所、小学校で構成される初保小連絡会が持たれます。又、町の教育委員会との就学指導委員会という組織があって就学時には、お子さんにとってより良い進路を考え出生から関わる保健師さんも連携して必要なサポートを一緒に考えたりと、各所が連携してこどもの心、育ちを見守る体制になっていると思いますよ。

―手厚い子育てサポートや、地域全体で子どもを見守っていこうという姿勢があるのは、南三陸町の地域性と関係があるのでしょうか。

見て見ぬふりができないのが南三陸の町民性。“ほっとけない“精神があるんでしょうね。どんな子どもも、町の子どもとして、みんなで見守り育てていく――。子育て環境が変化し、また震災の影響がある中でも、南三陸町にはその精神が息づいています。

―南三陸町には、そういった目に見えない部分でも子育てへの安心感があるように思います。その点は、親御さんにとって心強いでしょうね。

子育て支援・保育の現場では、子どもを通じて親をつなげることにも力をいれています。子どもを育てる親同士がつながることで、地域がつながる。そして、みんながつながればよい町になると信じています。

―最後に、「南三陸なう」の読者や、子育て世代に向けてのメッセージをお願いします。

子どもの将来を考える親の力は、何よりも強いと思います。ご自身の“今”の時間も大切にしながら、子どもの将来のためにがんばってください。南三陸町では、がんばる親御さんを支えるためのソフトもハードも充実していますから。ぜひ南三陸町で子育てをして、一緒に良い町をつくっていきましょう!

―三浦さんのような方がいらっしゃると、安心して南三陸で子育てができそうな気がします。今日はありがとうございました。

この記事は「UT-OAK震災救援団」より寄稿頂きました。寄稿の依頼は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

UT-OAK震災救援団は、2011年8月から丸5年間、夏・冬休みに南三陸町での学習支援活動を行ってきました。子どもたちも学生ボランティアもよく学びよく遊ぶ、「楽しい寺子屋」を開催しました。

UT-OAKは、東京大学大学院の学生が2011年4月に設立した学生ボランティア団体です。

2011年5月から志津川高校避難所での炊き出しに参加していたところ、「せっかく大学生が来ているなら、子どもたちに勉強を教えてもらえないかな」というお声がけをいただき、「寺子屋」を始めました。

8月の4週間、学生ボランティアが交替で避難所に泊まり込み、子どもたちと一緒に夏休みの宿題に取り組みました。

毎日通ってくる子どもがいたり、外国の首都名をみんなで競って唱えたり、「熱い」寺子屋でした。

その後、避難所の閉鎖とともに「寺子屋」も仮設団地集会所や公民館に場所を移し、現在は南三陸町内の3か所(志津川中学校仮設団地集会所、袖浜自治公民館、南三陸まなびの里いりやど)で開催しています。

現在の寺子屋は1日3時間。小学生にはちょっと長めですが、45分勉強+15分休憩のメリハリをつけることで、集中して宿題に取り組んでいます。

「1時間目を始めます」「よろしくお願いします」という学校さながらのあいさつで勉強時間が始まると、みんな静かに集中。

そして、「1時間目を終わります」「ありがとうございました」というあいさつで休憩時間が始まると、子どもたちが猛ダッシュ!鬼ごっこやドッジボールが始まります。小さい子は折り紙で花や金魚を作ったり。

宿題の他にも、夏は自由工作、冬は書き初めを持ってくる子どもたちがいます。

南三陸の子どもたちは、とにかく書道が上手!「おしえて」と言われても、寺子屋の先生たちの方がたじたじです。

幸い、実家が書道教室だったり、書が趣味というメンバーがいてホッとしました。

いちばん古くから寺子屋を開催している志津川中学校仮設団地には、避難所時代から丸5年通い続けている「常連」の子どもたちがいます。

寺子屋のルールだって、先生たちより子どもたちの方がよく知っていてお互いに教え合ったり。子ども同士での学び合いが生まれるのも寺子屋の良さかもしれません。

そんな子どもたちに絶大な人気を博しているのが「国旗カルタ」です。

シンプルな国旗のカードなのですが、子どもたちは100を超える国の名前と国旗をどんどん憶えて、先生たちをあっさりと負かしています。

「おもしろい!」と思ったものへの子どもの記憶力はすごいですね。

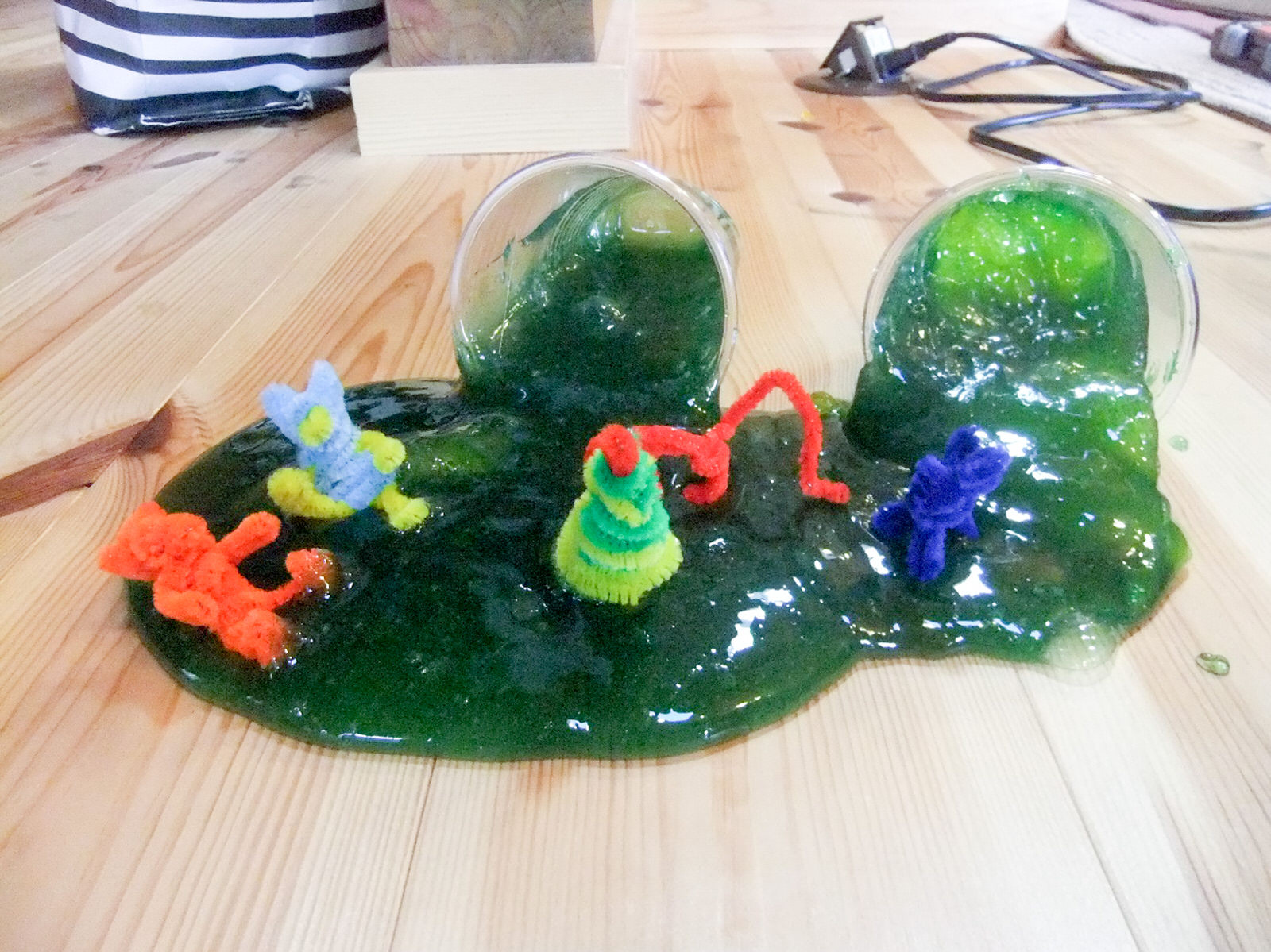

「宿題だけが勉強じゃない。もっと楽しく身近な「学び」を提供できないだろうか」そんな学生ボランティアの意見を取り入れて、2015年から「理科実験」を導入しました。

ドラッグストアで買える「洗濯のり」と「ほう砂」に水を混ぜて絵の具を入れてこねると…スライムの出来上がり!

ワイングラスに水を入れてふちをそっと指でなぞると…「キィーン」という不思議な共鳴音が!

身近な素材から生み出される不思議な現象に、子どもたちの目が輝きます。

さらに、今年の夏は自動車会社に勤めるメンバーの協力で、本格的な電気自動車体験まで導入しました。

自分の手でモーターを回して発電して車を走らせる体験に、子どもたちも学生もワクワク!

豆粒のように小さな私たちの学生ボランティア団体が細々ながら5年半の活動を続けて来られたのは、南三陸のみなさんが支えてくれるおかげです。

避難所の一角に泊まらせていただいたり、美味しい食事を食べさせていただいたり、寺子屋で快適に使えるように集会所や公民館の環境を整えていただいたり。

「南三陸の魅力を知ってもらいたい」とメンバーをあちこちに連れて行ってくれる方や、寺子屋の休日にメンバーを船に乗せてくれる方、「帰りのサービスエリアで食べて」と手作りの漬物やおにぎりを持たせてくれる方もいます。

寺子屋が終わるとメンバーの口からは「楽しかったね」「人の温かさにたくさん触れたね」という感想が何度もこぼれます。

南三陸のみなさんと、子どもたちと、私たちボランティアの、それぞれの思いが重なって寺子屋は続いてきているのだと思います。

これから南三陸が新しいまちに生まれ変わっていく様子を見ること、そしてちびっこだった子どもたちが立派に成長していく姿を見ることが、私たちの何よりの楽しみです。

子育てってお金がかかるものなのでしょうか?町の未来を担う子どもたちが健やかに育つため、経済的な支援も重要となってきます。町の子育てへの経済的支援にはどんなものがあるのでしょうか?

まだ子育てはおろか、パートナーもみつからない筆者には、子どもを育てるのにいったいどれくらいのお金がかかるのか見当もつきません・・・。

お金を理由に子どもをもたない、というのはとてももったいない話。そこで国や行政は、子育てに要する様々なお金について、経済的な支援を行っています。

南三陸町ではどんな支援が行われているのでしょうか?他の市町村や国の平均と比べると、子育てしやすい町なのでしょうか?

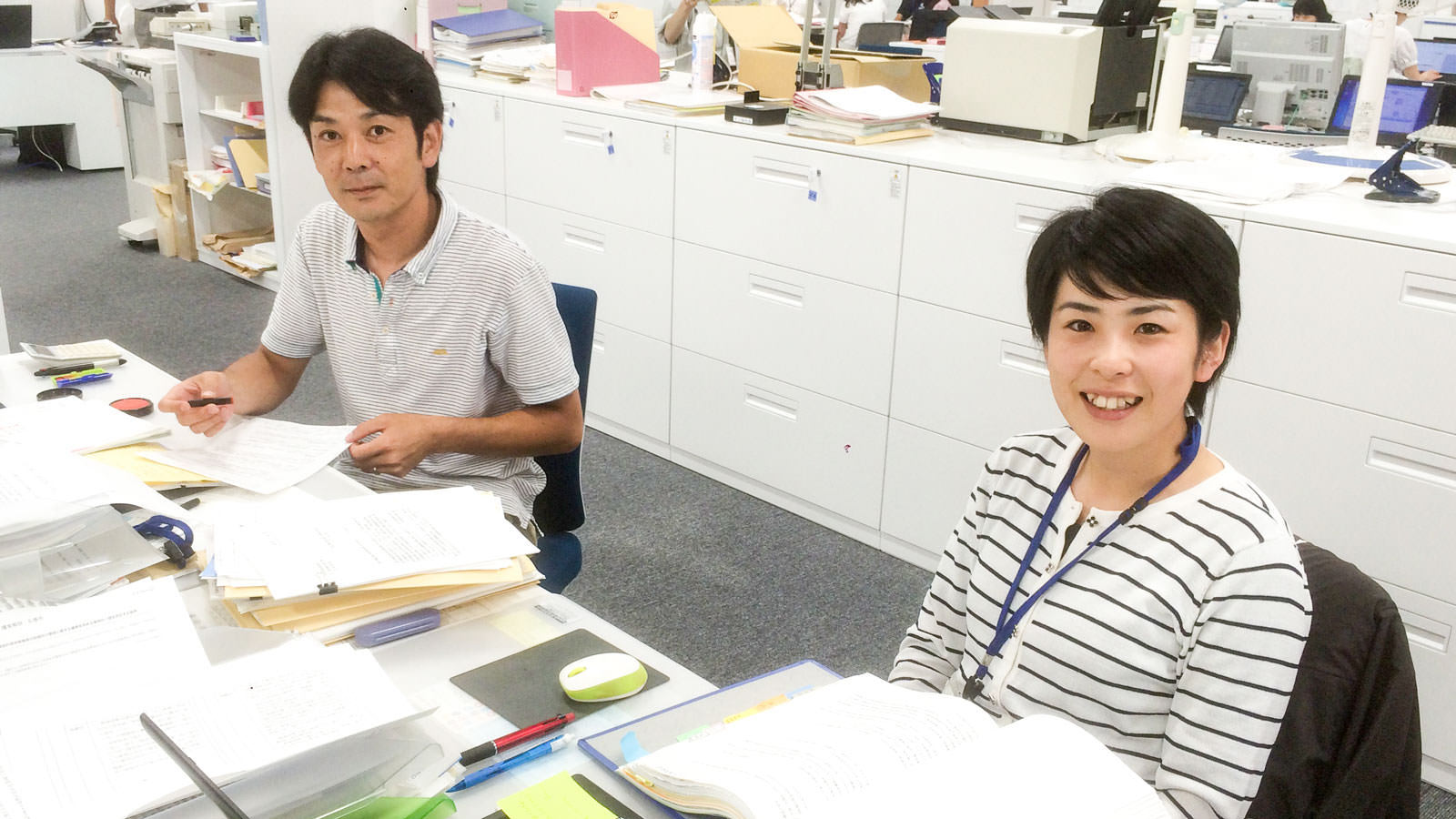

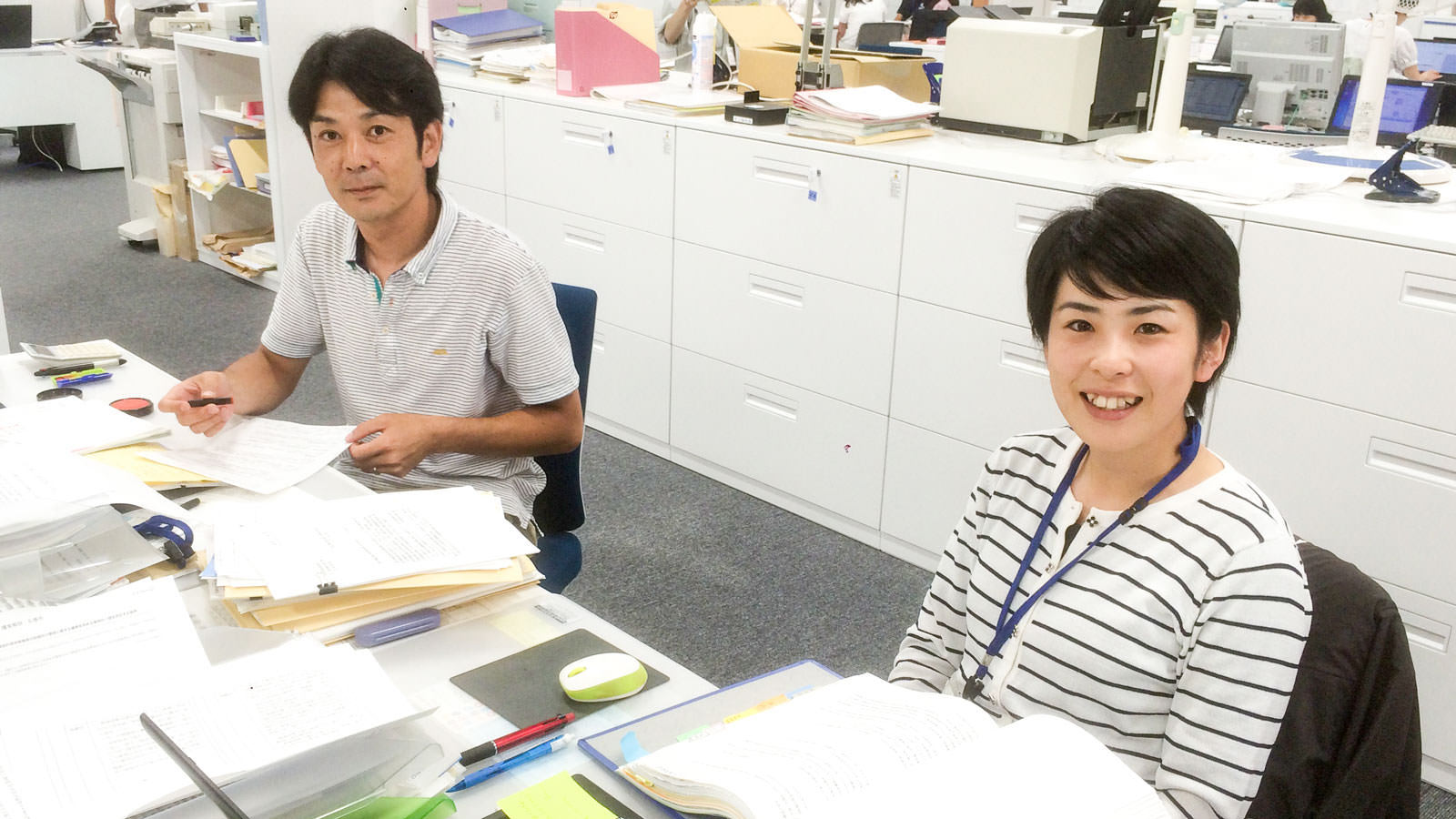

そんな疑問に応えるべく、町保健福祉課の阿部好伸さん・佐々木由貴さんにお話を伺ってきました。

―町の経済的な子育て支援にはどんなものがありますか?

中学校修了までのお子さんをもつご家庭向けには児童手当制度、ひとり親世帯などを支援する児童扶養手当、障害をもつお子さん向けの特別児童扶養手当などのほか、18歳までのお子さんについては、医療費の自己負担分を助成する子ども医療費助成も受けることができます。

―そんなにいろいろあるんですね!知らなかった。

また、平成28年8月1日からは「南三陸町子育て世帯応援券支給事業」の受付が始まりました。

―さらに新制度も始まるんですね。

保育所やこども園の保育料も国の基準の半額程度ですし、経済的な子育て支援についてはかなり手厚いと言えるでしょう。

―新しい町の事業として始まった「子育て世帯応援券」について教えてください。

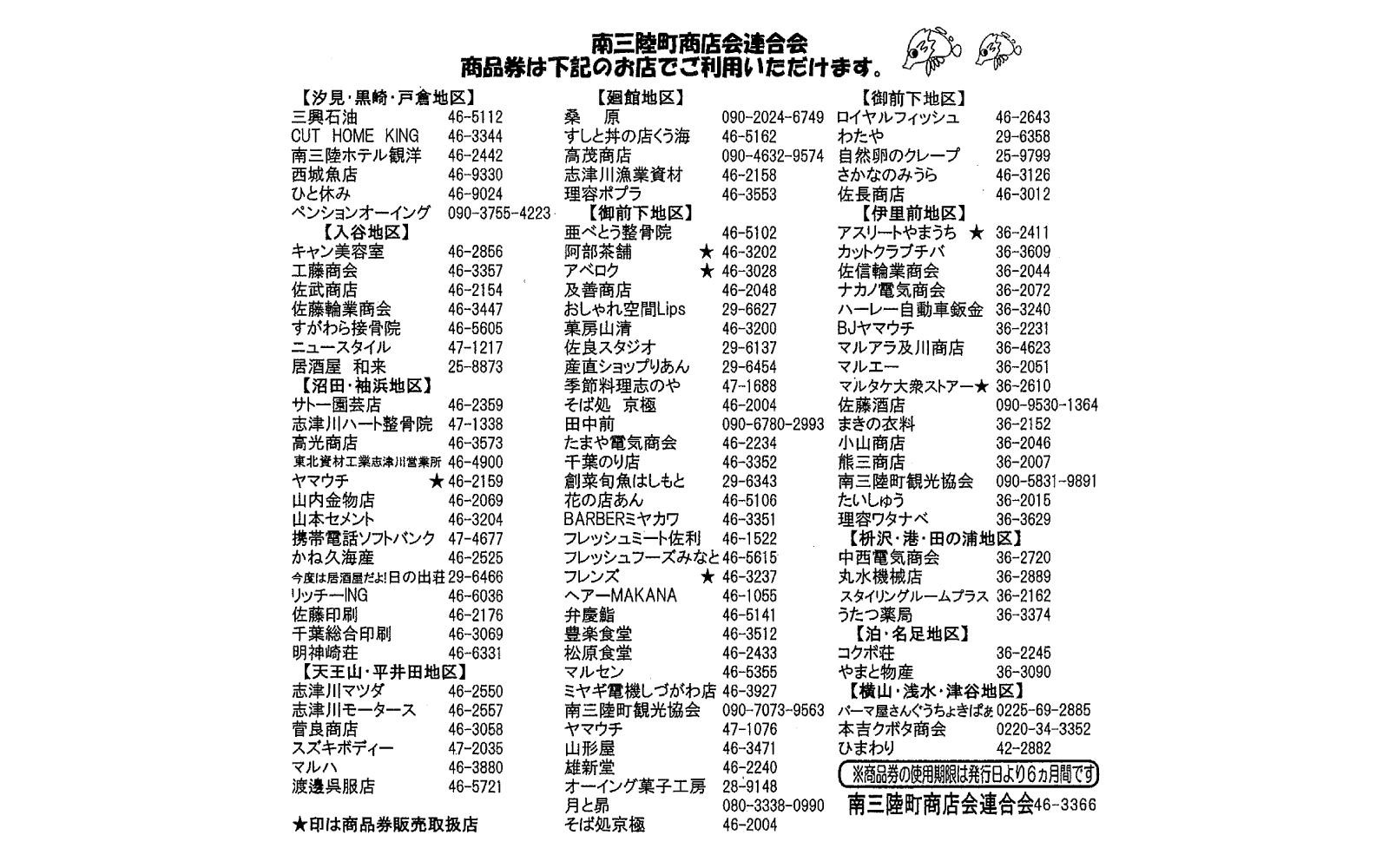

「町総合戦略」のひとつとして実施される事業で、今年度から新規にスタートします。子育て世帯を対象に、町内の南三陸商店街連合会加盟店で使える商品券を配布するというものです。

―子育て世帯なら誰でも受け取れるんですか?

受給するための要件はありますがお子さんが生まれた時と、小学校に入学する時の計2回、受け取ることができます。

―1人につき計2回、ということですね。金額はいくらくらいもらえるんですか?

生まれたときの金額は、第1子で30,000円分、第2子で50,000円分、第3子以降はなんと100,000円分となっています。子ども3人で180,000円分、それ以降も1人につき100,000円分の商品券が支給される事業です。

―3つ子が生まれたらどうなりますか?

一度に180,000円もらえるはずですね!さらに小学校入学時にも1人につき一律10,000円分もらえます。

―うれしい事業ですね。

他市町村でも類似の事業を行っているところがありますが、それに比べて金額は高くなっています。

8/1から受付開始、9月から支給開始ですが、申請しないともらえないのでご注意ください。

町の子育て経済支援について、いくつかお聞きすることができました。

では他市町村と比べるとどうでしょうか?

「子育て世帯応援券」と似た取り組みとして、宮城県加美町が「子育て応援出産祝金」を支給しています。金額は第1子・第2子で20,000円分の商品券、第3子以降で50,000円分の商品券と現金50,000円とのこと。

一方で、福岡県の添田町では「添田町出産育児奨励金」として、出生児1名につき50,000円、加えて2児を養育中の第3子には200,000円、3児を養育中の第4子以降には500,000円もが支給されるとのこと。

全国で見れば、まだまだ手厚い自治体もあるようですが、こうした取り組みがあること自体貴重なようですので、ありがたいことですね。

子育て世代の人口流出や、それに伴う子どもの人口減、高齢化による生業や賑わいの喪失。南三陸町ではこれらが複雑に関わり合い、喫緊の大きな課題となっています。

若者の流出を防ぎ、また移入人口を増やし、子育てしやすい町へと向かっていくことによって子どもが増え、未来の町を担う世代を継続的に維持していく取り組みが必要です。

ちなみに内閣府によれば、0~6歳までの子育て費用総額は、およそ平均1人あたり736万円とのこと。1つ歳をとるごとに100万円以上かかる計算となっています。

震災をきっかけに、仕事や住居、公共施設や公共サービスなど、暮らす上で不可欠な様々な要素を失ったことが、かつてからの課題に拍車をかけています。

町復興計画の目標の1つには「にぎわいとなりわいの町」が掲げられています。

経済的にも、もちろんその他の面でも子育てしやすい町へ、子どもがすくすくと健やかに暮らし育つ町へと、町民一丸となって進んでいきたいですね。

多分にもれず少子高齢化の進む南三陸町。子どもたちや子育て世帯が増えるよう、どんな子育て支援政策がとられているのでしょうか?実はなかなか手厚かった、町の子育て支援についてご紹介します。

日本国内において少子高齢化が、大きな問題となっていることはご存じだと思います。

南三陸町においても同様に人口減少と少子化・高齢化が進み、「南三陸町人口ビジョン」によれば、2040年には町人口は8,109人に、特に15歳未満人口は2010年の2,158人から大きく落ち込み、わずか514人と予想されています。

参考:南三陸町人口ビジョン

町の未来の存続を左右する大きな課題を前に、町では「南三陸町総合戦略」の策定をはじめ、子育て支援についてもさまざまな取り組みを行っています。

参考:南三陸町総合戦略

子育て世代である若者が町を離れる理由の1つに「子育てしにくい」というのが挙げられますが、南三陸の子育てサポートはどのようになっているのでしょうか?

町保健福祉課の阿部好伸さん・佐々木由貴さんにお話を伺ってきました。

―まず、子どもが生まれてからの流れについて教えてください。

子どもが生まれると、年齢に応じて「保育所」や「幼稚園」などの教育・保育施設等に入所・入園し、その後小学校へ入学となります。

―「保育所」「幼稚園」「認定こども園」っていろいろと種類があってちょっと分かりにくいですよね。

町内には現在8ヵ所の教育・保育施設があり、町立の認可保育所が3ヵ所、認定こども園が町立1ヶ所・民間1ヶ所、事業所内保育所2ヵ所・私立の幼稚園が1ヵ所です。

それぞれ対象年齢や設置の目的が異なり自由に選択することができますが、学区内の施設に通い、そのままお友達と小学校へ入学する、という選択を取るご家庭が多いようです。

―保育料も選択条件の1つになりますよね。

私立を除き、国の新制度スタートを受け保育料が一律となっていて、保護者の住民税額に応じて町が設定をしています。

子どもの年齢や保育の必要性に応じて支給認定区分というものがあり、その区分によっても金額が異なるのですが、国の基準の半額ほどとなっていて、実はとても安いんですよ。

さらに、多子世帯は2番目の子は半額、3番目以降はなんと無料となります。

―なんと!ちなみに、これらの施設の定員に空きはあるのですか?

現在3~5歳児については待機児童はいませんが、3歳未満児について待機児童が発生しています。

―共働き家庭も増えていますから、小さなお子さんを持つ家庭は大変ですよね。

一時預かりや病児預かりを行っている施設がないことも課題ですね。

―保育所とこども園以外にはどんな施設があるのですか?

町内の保育施設へは最も低年齢で10ヶ月から入所できますが、それ以前から利用したいという声も多く、未就園児のお子さんを持つご家庭には、たくさんの遊具やおもちゃ・絵本で自由に遊ぶことができる「子育て支援センター」のご案内をしています。

―保健福祉課のあるケアセンターの2階にある部屋ですね。

「子育て支援センター」は志津川・歌津・戸倉に各1ヵ所の計3ヵ所。加えて月に1回「入谷ひろば」として、入谷公民館の和室で遊びの広場を提供しています。開館時間は毎週月~金曜日の10:00~15:00です。

―誰でも利用できるんですか?

町内の方に限らずどなたでも利用できますが、託児や預かり保育ではなく施設開放ですので、保護者さんも一緒に遊びにいらしてください。ママカフェやおたのしみ会など、定期的に楽しいイベントも開催されています。

―今後、復興事業で新規に予定されている施設もありますか?

今後予定されている施設としては、平成30年度の予定で志津川中央地区に志津川保育所の新築移転、平成29年度から志津川地区放課後児童クラブ(学童)が志津川小学校内の空き教室へ移転、さらには歌津小学校学童の設置も予定されています。

志津川中央地区には図書館機能も備えた生涯学習センターも設置されます。

―施設以外にも、行政のサービスなどで利用できるものはありますか?

「子育て世帯応援券支給事業」や子ども医療費の助成、児童手当の給付など、経済的な支援も様々行っています。

―なるほど。詳しくお聞きしたいので別途記事にします!

そのほか、保健福祉課内の健康増進係では、お子さんの定期検診時に絵本の配布をおこなっています。

3ヶ月児健診・7ヶ月児健診・1歳6ヶ月児健診・2歳6ヶ月児健診の計4回に、それぞれの年齢に合った絵本がもらえます。

—小さいことですが保護者にとってはうれしい、あたたかい支援ですね。

―いろいろな支援がありますが、町民のみなさんはちゃんと情報を得られているでしょうか?

町広報などでも様々な支援について案内しているほか、出生届等に基づき、それぞれの年齢で案内をしています。しかし多くの支援があり、それぞれ受けられる対象などが異なり複雑なため、少々分かりづらくなっているかもしれません。そのため、現在これらの情報を網羅した子育てハンドブックの作成に取り組んでいます。

―それはいいですね!どんなものになりますか?

保健福祉課に限らず課の枠組みを越え、生まれてから小学校に入学するまでに受けられる支援を幅広く紹介するものとなる予定です。今年度中には作成できる計画です。

子どもや子育て中の町民が受けられる、利用できる様々な施設や支援についてお話を伺いました。

想像よりも手厚い支援に驚きましたが、複雑でさまざまな課題を抱える南三陸町にとって、子育て支援政策だけでは若者や子どもが増えないのも悩みの種です。

総合戦略の遂行やますます充実した子育て支援の実施で、子どもが増えていくと良いですね。

子どもの笑顔は町の賑わいを生み、町の将来を輝かしいものとします。“地域みんなで子どもを育む”意識をもって、子どもたちが健やかに育つ町を目指していきたいと思います。

放送日:2016年8月31日

「オープニングコール」は、FM仙台見学ツアーに参加した小学生から始まり、「まちのひと」は戸倉漁協女性部の三浦洋子さんでツールド東北のお話です!

そして、今週のイチオシのコーナーは泊貝っこ「福幸玉ネックレス」です!

M仙台見学ツアーに参加した小学生!

戸倉漁協女性部の三浦洋子さんでツールド東北のお話!

海の雰囲気たっぷりのアクセサリー「泊貝っこ」の福幸玉ネックレスのご紹介です。

「泊貝っこ」は、町内で書道教室を経営されている高橋汀蘭さんが、貝殻に詩や文字を書いて、ボランティアさんにプレゼントしたことをきっかけに始めました。南三陸でしか採れない珍しい貝を使ったグッズやアクセサリーを制作、販売しています。

この福幸玉ネックレスは、漁師さんが漁業に使う浮き球をモチーフにしています。汀蘭さんのお父さんが、津波で流されてきたガラス玉を使って浮き球を作っているのを見て考案されたそうです。実際に漁師さんが浮き球を結ぶやり方で、ビー玉を包んでいます。浮き球だけに、運気がアップするかも?

ビー玉の色は、マリンブルーやコバルトブルーなど4色。身に付けるたびに南三陸の海の色を思い出しそうです。

お値段は1個税抜き600円です。お買い求めは、南三陸町観光協会みなみな屋、南三陸町ホテル観洋の他、ネットショップ「南三陸復興ストア」でも販売中です。ぜひ、おみやげやプレゼントにどうぞ!