平成28年度より「南三陸地域資源プラットフォーム」設立に向けての動きが始まりました。地域資源を活用した南三陸ブランドを推進していくための同取り組み。南三陸らしさってなんだろう?から議論している準備委員会を覗いてきました。

南三陸ブランドってどういうもの?

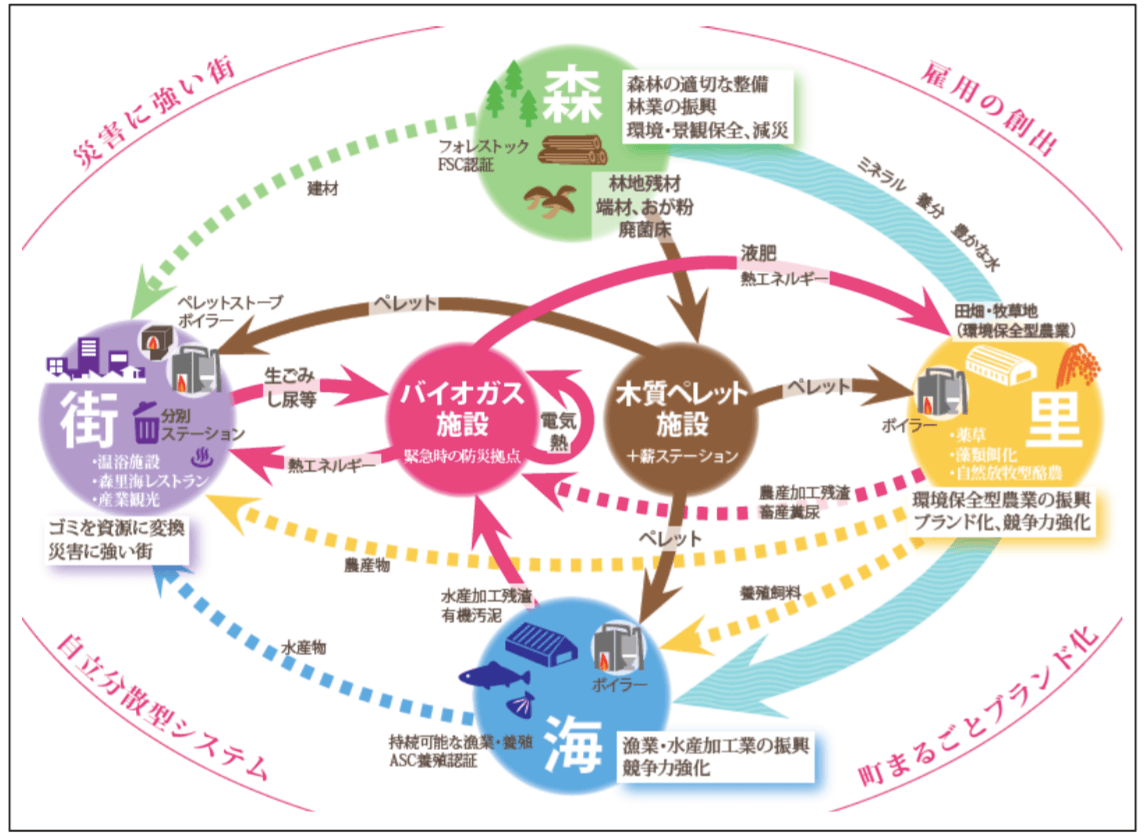

南三陸町は森里海の豊かな恵み人と人との強いつながりのある町です。平成27年度には森林国際認証であるFSCと水産養殖国際認証であるASCの世界初の同時取得地域にもなりました。自分たちの持つ資源と向き合い環境や社会に対して責任を持って持続可能な産業を行う、世界でも先進的な町でもあるのです。

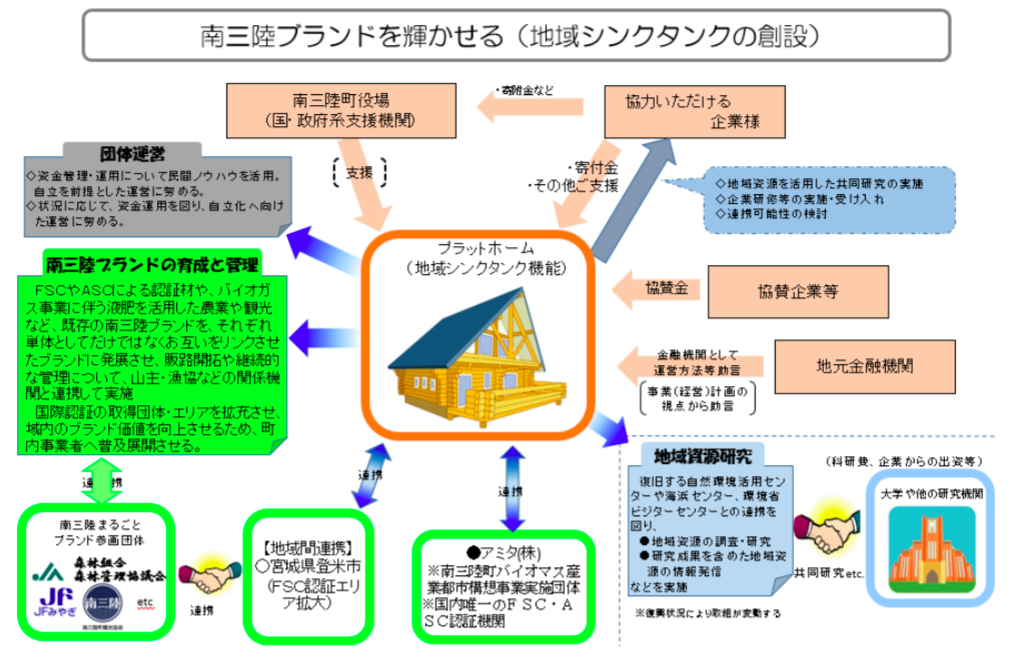

こういった町の魅力をより深めていくことで、南三陸町そのものがブランドとして高い評価を得れば、産品の市場価値向上や交流人口増加及び移住促進につながっていくことでしょう。さらに効率的・効果的に実現していくために中間支援機関が必要になってきます。それが地域資源プラットフォームです。今はまだ明確でない南三陸ブランドを確立し、適切に管理しながら、地域資源を発展・育成することが主な役割。平成29年度に構築し、30年度から始動することを目標に、現在は準備委員会で「南三陸ブランド」の定義付けや組織体制について議論しています。

南三陸町地域資源プラットフォーム設立準備委員会に潜入!

同委員会は設立までの期間、プラットフォームのあり方を議論し、町長に提言していきます。今年度中は全5回の委員会が予定されています。

今回お邪魔したのは2回目の会議。主な議題は自然環境活用センターの課題と可能性、地域資源プラットフォームが目指す方向性の確認、地域資源プラットフォーム機能と役割イメージという3つです。

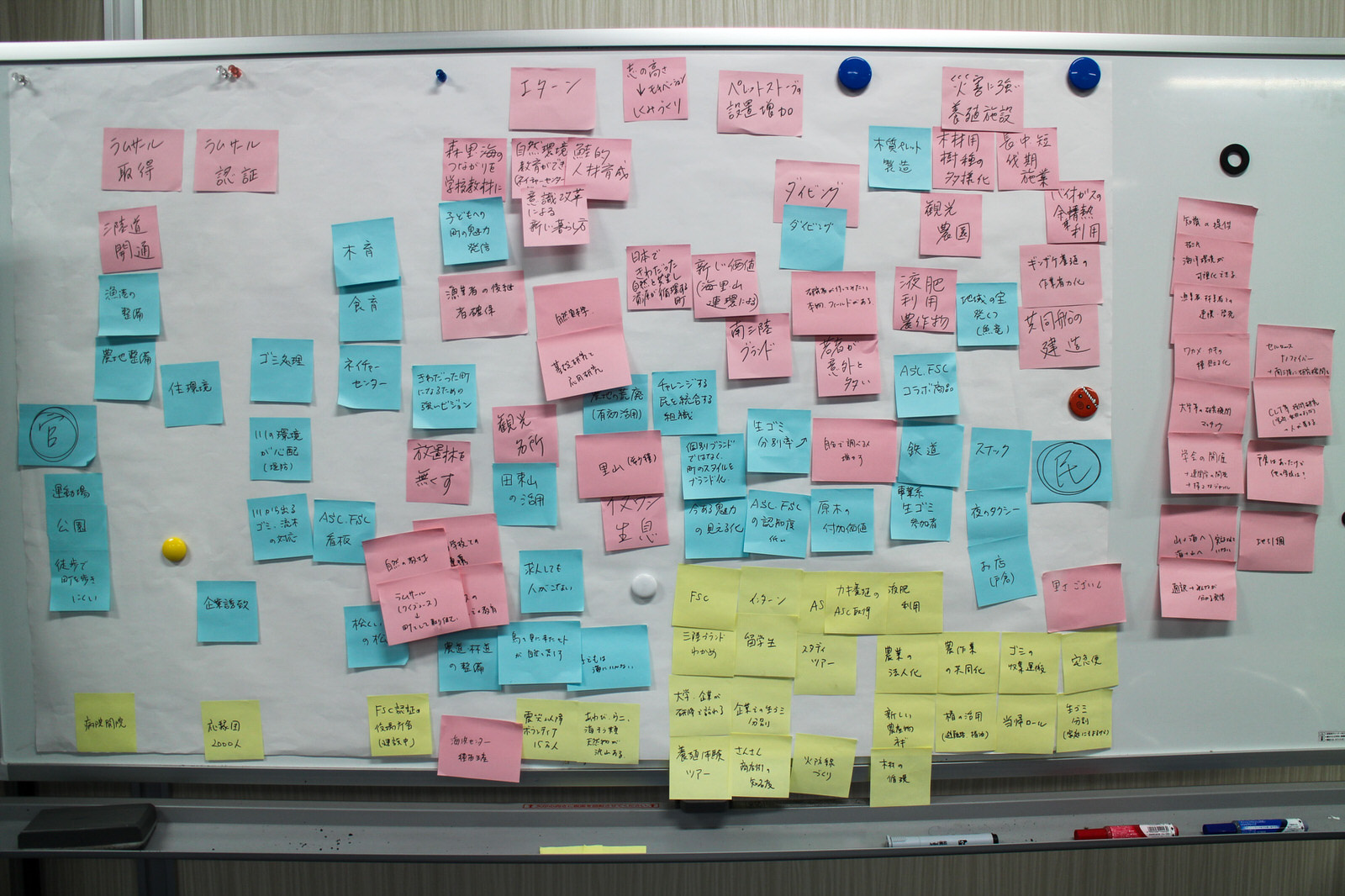

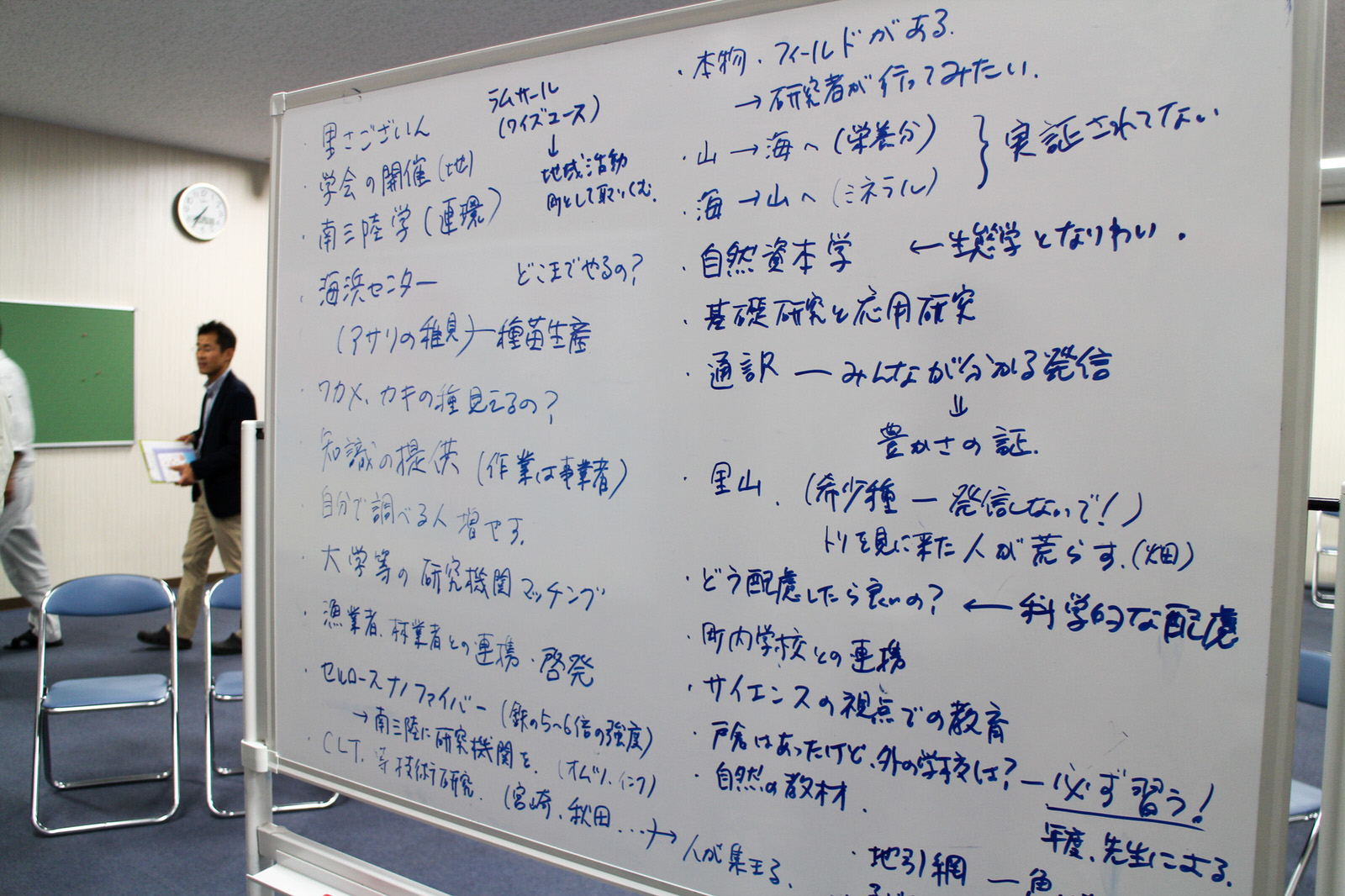

これまでの町の取り組みの振り返りや国内外の他地域のケーススタディも進めながら、南三陸らしい資源や課題、今後南三陸に必要なもの、新事業や深めるべき事業の提案など、それぞれの立場からアイデア出しをしていきました。

普段別々のフィールドで活動する委員たちは互いの話を興味深く聴いていました。一人一人の町への思いが伝わってくる議論で、町の可能性が多角的に見えてくる・・・あっという間に2時間の会議が終了しました。

目指すのは官でもない民でもない南三陸らしい組織のカタチ

プラットフォームは、具体的にはどのようにまちづくりに関わってくるのでしょうか。同委員会事務局の南三陸町役場企画課 太齋彰浩さんにお話を伺いました。

—今回設立を目指しているような中間支援機関の存在がまちを動かした事例はあるのでしょうか?

もちろんありますよ。震災前、年間1,200人ほどの観光客が南三陸町にやってくるダイビング産業があったのですが、自然環境活用センターという機関があったからこそ生まれたビジネスでした。

それまで海の産業は漁業しかなく、知らない人が海に入るのは密漁と判断されるようなことでした。しかしダイビングは写真を撮るくらいで漁業とは競合しません。自然環境活用センターが海に入って調査活動をしていく中でダイビングについての認知が漁師の間で広まり、事業化のために間に入って調整して、ダイビングポイントが解放されるまでになりました。官の信用を持ちながら民の事業を展開していける存在は重要ですね。

—なるほど、今はまだ無い産業を生み出していく可能性も期待できそうですね。では反対にプラットフォームの現状の大きな課題はありますでしょうか?

そうですね、本当にこれからの組織なので課題だらけではありますが、平成32年度以降の予算をどうやって確保していくかは大きな問題かと。平成31年度までの予算がある4年間でブランド化への道筋をつける必要があり、どういう組織体がふさわしいのかを委員会で答えを出さなくてはなりません。どうやって、官でも民でもない組織を作るのかは非常に難問ですが、非常に面白い試みでもあります。ぜひ、ご期待ください。

—ありがとうございました。

(ライターあとがき)

委員会では様々な立場の人たちが出会い、町の課題や魅力を再発見していました。プラットフォームの重要性はさることながら、担い手として自覚のある委員たちが学び合い議論し合うプロセスの中に、南三陸ブランドを輝かせていく何かがすでに垣間見えたような気がします。こちらもまだ始まったばかり、委員会が出す南三陸ブランドの定義を楽しみに待ちましょう。