2015年10月、国際的なFSC認証制度での森林管理認証を南三陸森林管理協議会が取得し、持続可能な林業を続けていくための大きな一歩を踏み出しました。まちづくりを考える上で欠かせないこの話題。そもそもFSCってなに?町にとってどんな魅力になるの?中心人物にインタビューしました。

そもそもFSCって?

FSCはForest Stewardship Council(森林管理協議会)の略。責任ある森林管理を世界に普及させることを目的とする非営利団体で、国際的な森林認証制度を運営しています。

地球上の森林が今、急速に失われているのはご存知でしょうか。FSCのホームページには”2015年の国連食糧農業機関(FAO)の報告によると、1990~2015年の間に約1億2900万haの森林が失われており、これは2.5秒ごとにサッカー場一面分の森林が減少していることになります。“とあります。

森林の減少は、生態系の破壊、地球温暖化、土や水の劣化などにつながる大きな問題ですが、利益優先の行きすぎた無計画伐採や途上国での違法伐採などが止まることはありません。FSC認証は、将来世代の権利を損なうことなく責任ある森林管理をしている団体を後押しするものです。

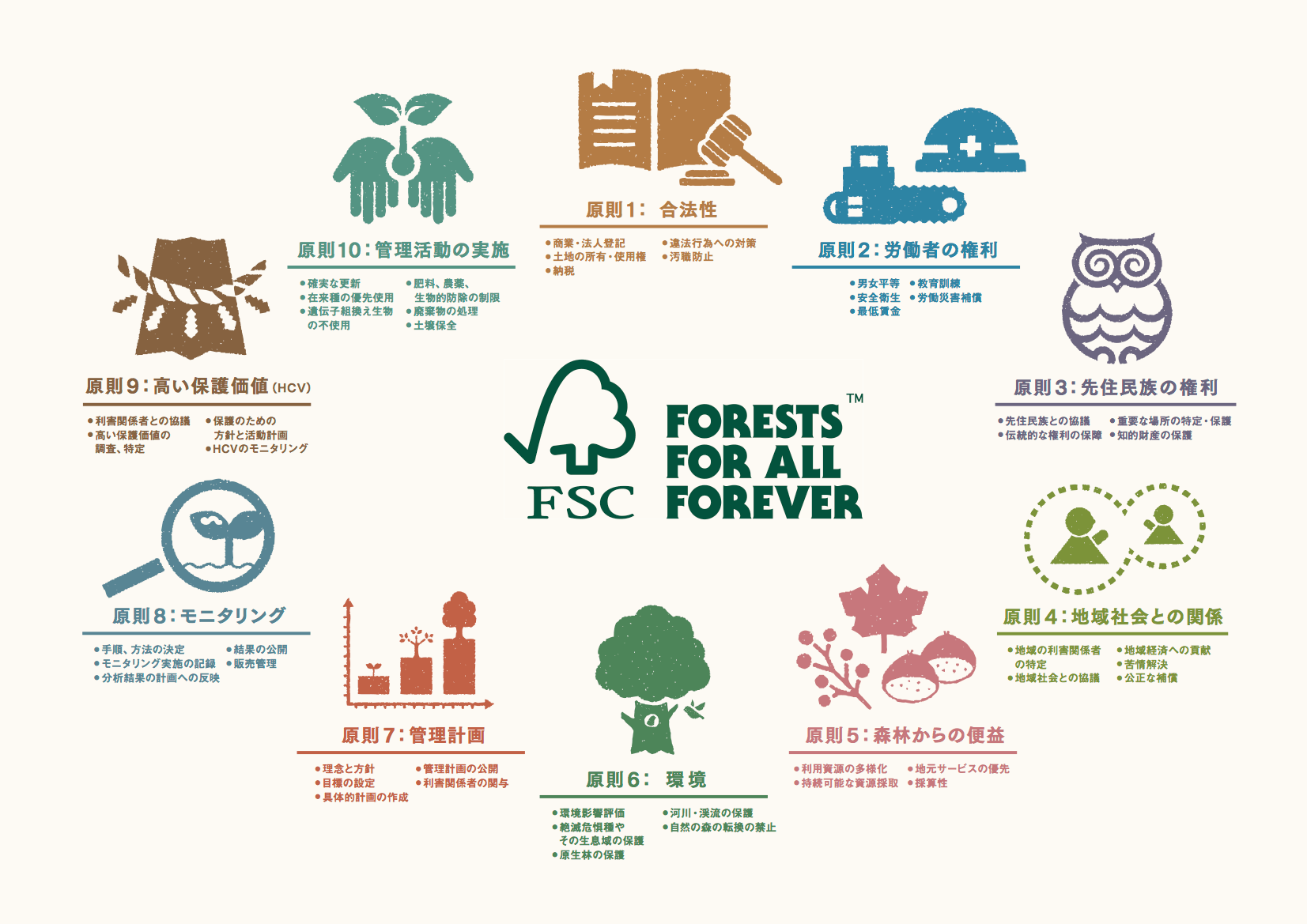

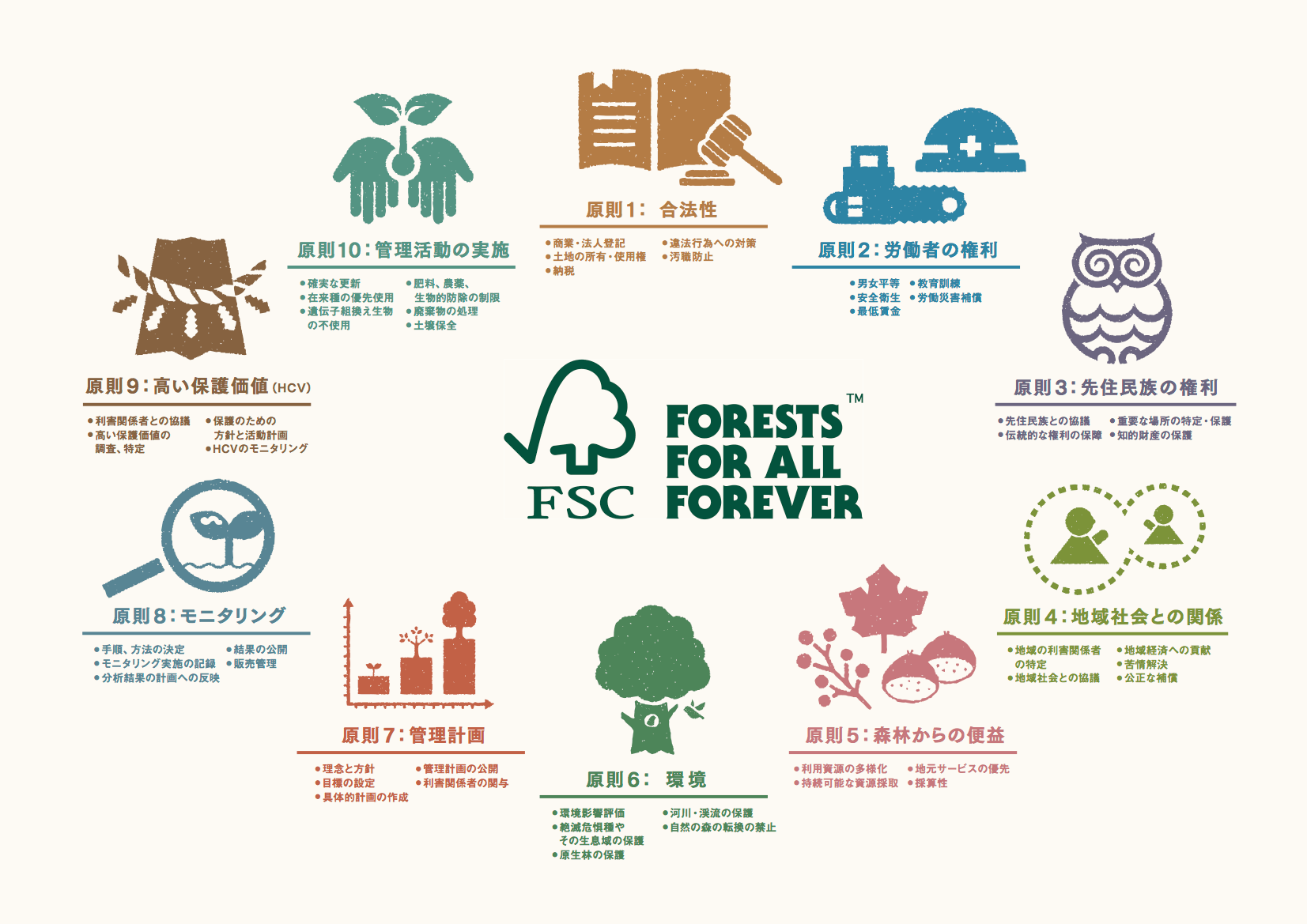

先住民の権利尊重や地域社会との連携といった項目も含めた10の原則と70の基準、さらに各国の状況を考慮した約200の指標を全てクリアして初めて、責任ある森林管理をしていることが認められ、市場での付加価値となります。実際、オリンピックを始めとする国際イベントでは、FSC認証材を使用することが世界的な流れになっています。

平たく言うと、ちゃんと環境や社会に配慮して林業やってますよっていう証ってことですね。

FSC原則と基準(第5版)紹介冊子より

FSC原則と基準(第5版)紹介冊子より

取得への歩みー震災が林業のあり方を見直すきっかけに

南三陸町で初めて認証を受けたのは2015年10月。一体どのような経緯を経て、取得に至ったのでしょうか。FSC認証取得の中心人物の一人、株式会社佐久の佐藤太一さんに伺いました。

株式会社佐久 佐藤太一さん

株式会社佐久 佐藤太一さん

—まず、どういった経緯でFSC国際認証を取得したのでしょうか?

FSC取得の検討自体は震災前からありました。南三陸の林業研究グループである「南三陸山の会」として杉の強度の実験などをやっていましたが、うちも所属している林業の全国的な組織「日本林業経営者協会」にいる取得者から話を聞き、これは今後必要になるのではないかと、自分たちの地域でも取るべきだと考え始めたんです。ただ、かかるコストに対して直接利益に結びつかないことがネックで足を止めていました。コストを極力下げることは林業のとても大きな考え方です。当時はあまり重要性が認識されていなかったんですよね。

—何がきっかけで、取得に向かって行ったのでしょうか。

震災がやはり大きいと。先々の林業のことを考えたときになにが重要なのかを問い直したり、南三陸町のまちづくりを考えていったりする段階になって利益優先だったムードが変化していきました。かなり議論を重ねて、本当に森林と町の未来を考えるのであれば、1つの会社だけで取るのではなく、グループ認証という仕組みを使って「南三陸森林管理協議会」というグループで、仲間をどんどん増やそうと試みることに。最初に認証されたのは、大長林業さんの社有林、南三陸町有林、慶応義塾さんの所有林、うち佐久の社有林。計1,315haの森林です。同時に、認証された森林から産出された林産物の適切な加工・流通に対する認証も丸平木材さんが受けました。今年度は、また新たな森林も審査に加わっています。年々どんどん増やしていく予定です。

下草が十分に育った森林

下草が十分に育った森林

—ちなみに・・・認証を受けるためのハードルってどんなものがあるんでしょうか。

認証を受ける上で森林経営計画を立てるのが最低条件としてあって、作ってないところが多いんです。そこに結構労力が必要かもしれません。ただ、「作って」と言っても難しいのですが、FSCが話題になっていくうちに、うちも入れてよ!と言われることからはじまって、経営計画立てるの手伝うから仲間になろうよって呼びかけることもできるようになりました。そうやって森林を守ってくスタイルが地域に浸透していくことはグループ認証のメリットですね。

一方、現場はかなり戸惑いがあったかと思います。例えば、持続可能な生態系を守るために下草をあまり刈らないという方法を取り始めました。前は大祓いと言って、視認性を高めて作業を効率良く行なうために先に草を全部刈ってから作業していましたが、今はむしろ下草が充分に育つ環境を整えるように日光が入るよう間伐することで下草を伸ばして、大地を支え、虫を呼び、土を肥やしています。山に栄養が溜まる管理をすれば、川・海に流れる水の質も良くなるし、土砂崩れなどの水害防止になる。木材以外の動植物の環境を整えることを意識してるんですよね。いうのは簡単だけど実際作業してる現場は大変なんですよ、作業が進まないから。他にも安全装備や環境に配慮した道具やオイルなど試行錯誤してることはたくさん。

林業から町のカラーをつくっていく

FM認証とCOC認証伝達式(2015年11月2日)

FM認証とCOC認証伝達式(2015年11月2日)

—こうして聞いているとやはり手間がすごくかかっているんですね。手間をかけて環境や社会に責任を持つという姿勢は理想的ではありますが、見落とされがちな部分のようにも感じます。

まさにそうで。実は南三陸町でもFSCの議論の前に、バイオマス産業都市構想と南三陸杉ブランドを町の価値として推していこうという流れがありました。正しい林業ができているという客観的評価がないまま、そのブランド性を語るのはどうなのかと疑問を持っていて・・・。僕は食品偽装が騒がれていた世代で、これからのブランドはしっかり内容を証明した上でやるべきだと思っています。日本はそこをすっ飛ばしていること多いと思うんですよね。現にリサーチしていると、バイオマスの施設を立てたはいいけど、エネルギー供給に対して木材の量が追いつかなくて、外国から原木を輸入して回しているところもありました。また、エネルギーのために無計画に森林伐採がされてハゲ山になっていく危険性もあるんです。木材は時間もかかるし、そう高く売れないので、ハゲ山になってからでは遅い。植林コストなんてかけられないんです。もちろん計画的な森林管理をやってなかったわけではないですが、証明できないし、今後、やらなくなる可能性もある。南三陸町もバイオマス産業都市とか言ってるけど、中身が「うそんこ」になる可能性もあるんですよ。裏付けとして計画的森林管理があって、森林があり続けないと杉のブランドなんて成立しませんから。

実は町有林がFSCに参加することになったのは、こう言う話を町長と町の職員にぶつけて納得してくれたからなんです。当たり前のことのようだけど、意識しないと気付かない部分だったのかもしれません。

—なるほど、町の取り組みを支える仕組みでもあるんですね。そういえば新しい役場は南三陸のFSC認証材を使用することに決まりましたね。

それも実は最初はFSC認証材なんて全く想定していなかったんですよ。公共建設の場合、いかにコストを下げるかという話になってしまう。僕たちがFSC認証の地元材を提案した時も最初は何言ってんだって反応もありましたが、取得者としての責任ある行為をしようと、南三陸町が大事にしていくものを見せようと話をして町長も建設課も理解し、入札の要件のうちのポイントが高い項目としてFSC認証材の使用が追加されました。今までの入札は単なる価格競争だったので本当に異例だったと思います。FSC認証を取ったからと言って、それだけどだと何の意味もないんですよね。

—今では町の特徴としてFSC認証森林があるとよく取り上げられているのを見かけますが。

森里海をフィールドとして学ぶツアーも多数行われている

森里海をフィールドとして学ぶツアーも多数行われている

そうですね、一つの町のカラーになってきてるんじゃないかと。南三陸は分水嶺に囲まれた自然豊かな町。一次産業が基幹産業というのならば、どんな特徴があるのかって聞かれた時に資源管理をちゃんとしてます、環境と社会のことをちゃんと考えてるんですよと言える町でありたい。そうなれば自ずと商品の付加価値も高まって安心して商品開発できると思いますし、学びのフィールドとしての価値も高まって、観光や教育のために訪れる人も増えていく。山・里・海が1日2日で回れるのが南三陸の強みなので、林業だけでなく一次産業の揺るがない基盤を作って行きたいですね。

海での学びのツアー

海での学びのツアー

—戸倉の牡蠣もASC認証をとりましたね。

そうですね、より海の人たちの交流が密になりました。以前は森林組合と漁協の交流はさほどなかったんですが、震災で漁協の事務所が流された後、しばらく森林組合が事務所を貸していて同じ卓の上で議論するようになったんですね。町の総合計画や総合戦略でも、山も里も海も全部あるのがこの町のメリットの1つだからという意識も強くなってきました。今後、山と海のコラボで南三陸を表現する特産品か何かができるかもしれないなという期待感もあります。一次産業が南三陸のブランド価値を高める存在でありたいと思います。

—本日はありがとうございました。

ライターあとがき

南三陸町の魅力ってなんだろうか。まちづくりを林業の立場で見つめた先にFSC認証がありました。南三陸森林管理協議会の従来の価値観に縛られない挑戦によって、南三陸杉が世界に誇れるものであるという裏付けができました。FSC認証はゴールではなく、スタートです。南三陸の魅力は私たち一人一人の力で積み上げていくものなのだなと実感するインタビューでした。