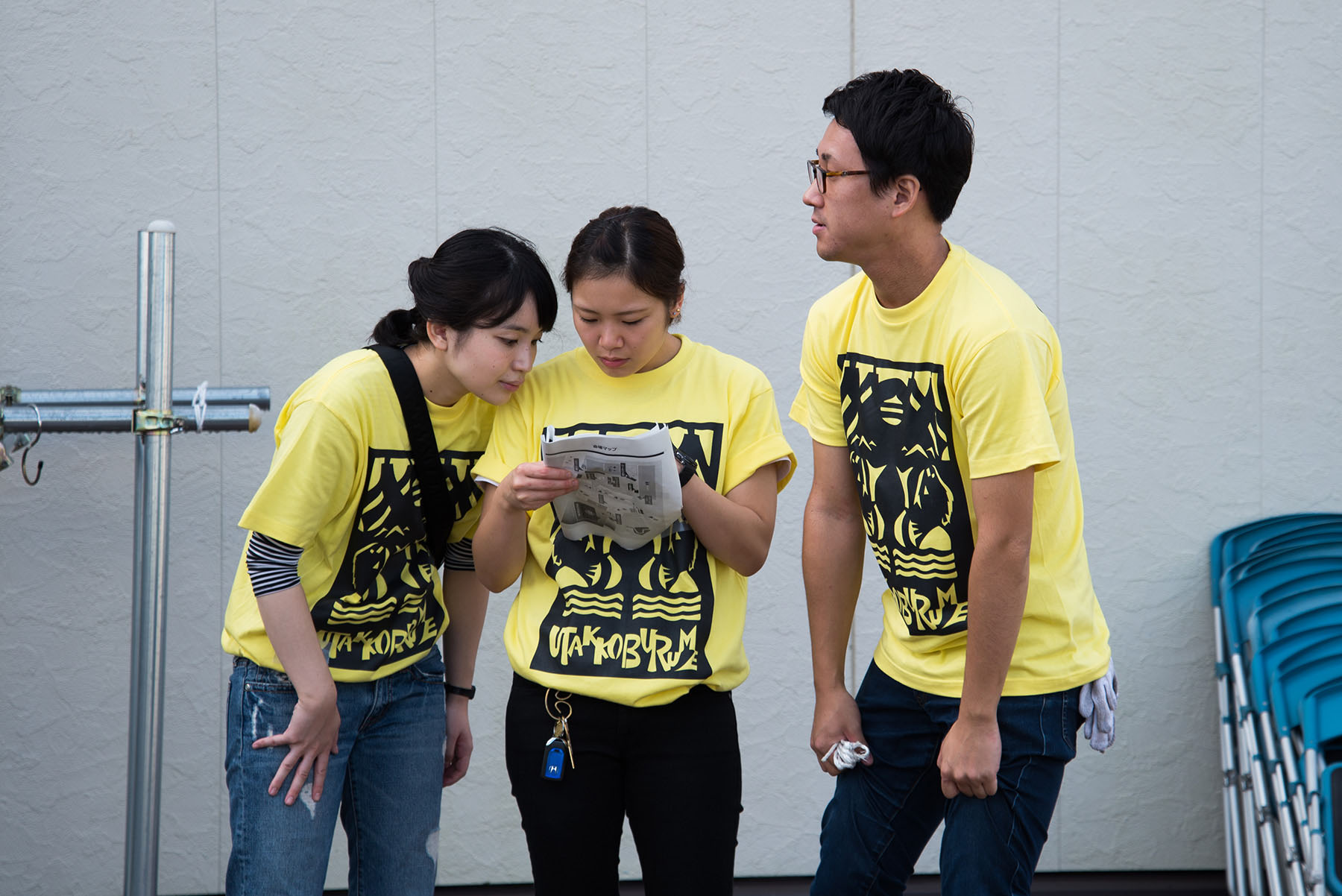

10/15開催!南三陸色満載の音楽フェス「UTAKKO BURUME」

昨年9月に行われた音楽フェス「UTAKKO BURUME」が、今年も開催されます!今回は“南三陸らしさ”をより追求。地元色満載のイベントを目指し、実行委員会が準備に励んでいます。10月15日は南三陸で音楽に浸りましょう!

音楽、食、文化。南三陸らしさの詰まったイベント

2017年10月15日(日)、南三陸町志津川旧仮設魚市場で、音楽フェス「UTAKKO BURUME 〜南三陸 ミナサンフェス〜」が開催されます。2ステージ制で、メインの「UTAKKO STAGE」には沖縄の4人組バンド「かりゆし58」や、仙台で結成されたロックバンド「カラーボトル」のギターボーカル、竹森マサユキをはじめ、東北各地や南三陸町で活躍するバンドが登場予定。「BURUME STAGE」では、よさこいや行山流水戸辺鹿躍りなどの伝統芸能、地元の子どもたちによるダンスパフォーマンスなどが繰り広げられます。

南三陸の海の幸が堪能できる飲食ブースのほか、羊毛フェルト体験や木工スプーン作りができるワークショップコーナーも。入場無料、入退場自由なので、気軽に遊びに行って、思い思いに楽しむことができます。

若者が参加し、楽しめるイベントを、続けていきたい

昨年の「UTAKKO BURUME」は、NHK仙台放送局と南三陸町の主催で行われました。豊富な予算のもと、有名アーティストも出演して大規模なイベントに。大盛況のうちに終了しました。

運営を担ったのは、若手が中心となって結成した南三陸音楽フェスティバル実行委員会と、当日ボランティアの人たち。当日ボランティアには20~30代の若者が40人近くも集まり、実行委員会のメンバーも驚きました。なぜなら、普段は町のイベントにあまり顔を出さないような人たちが多かったからです。

音楽のもつパワーや魅力を実感した実行委員メンバーたち。もともと「UTAKKO BURUME」を一度限りで終わらせたくないという思いがありましたが、あらためて「10年、20年と続け、町に音楽を定着させよう!」と決意したのです。

そして2017年も「UTAKKO BURUME」を開催することに。昨年と比べて予算・人員ともに大幅な縮小となりましたが、“小さくても続けること”を大切に、企画をスタート。より南三陸らしい、地元色満載の音楽祭を目指すことにしました。

たとえば、去年の会場はベイサイドアリーナでしたが、今年は海のそばでやりたい!と、旧仮設魚市場で開催することに。資金面でも、「おらほのまちづくり支援事業補助金」と、町内の40近い企業から協賛をいただくなど、町の人たちにサポートしてもらっています。実行委員のひとり、浅野拓也さんは、「去年よりも、町ぐるみでやっているという手ごたえがある」と話します。

音楽を通して南三陸の魅力を味わう、極上の1日に!

南三陸音楽フェスティバル実行委員長の井尻一典さんに、「UTAKKO BURUME」にかける想いを伺いました。「南三陸町には、福興市をはじめ、よいイベントがたくさんありますが、若者にあまりリーチできていない点が課題となっています。『UTAKKO BURUME』は若者を意識したイベントなので、若い人たちにたくさん来てもらって、『やっぱり地元はいいなぁ』と思ってもらえたらうれしいですね」。

「今年は高校生も実行委員に入っています。去年の様子を見てもらえたからかなぁと。去年はゼロからの立ち上げで手探り状態でしたが、今年は去年の経験をベースに進めることができています。今年は実行委員だけで作り上げるので、大変ではありますけど(笑)。この音楽フェスをきっかけに、多くの人に南三陸に来てもらえたら。音楽を楽しむのはもちろん、町の人たちとふれあって、町の魅力も知ってほしいと思います!」

インフォメーション

UTAKKO BURUME 2017

【日程】2017年10月15日(日)

【時間】9:00

【場所】志津川旧仮設魚市場(宮城県本吉郡南三陸町志津川旭ケ浦8)

【料金】無料

【アーティスト】

かりゆし58/竹森マサユキ/勃発/BLACKBASS/KI KA/大人スターズ

【PERFORMANCE】

南三陸ダンススクール / Hop Kids Club 南三陸体操教室 / 行山流水戸辺鹿子踊 / 志津川中・歌津中・志津川高校 合同吹奏楽部 / 舞姿道みろく / あさひ幼稚園 鼓笛隊 / DJ アイランド

【FOOD & DRINK】

中華飛上 / カネトミ / 佐藤酒店 / 海しょくにん / さんスマイル / スマイル商店 / COM / レストラン神割 / 漁協農協コラボごはん

【WORKSHOP & OTHERS】

羊毛ワークショップ(さとうみファーム) / 南三陸杉のスプーン・フォーク作り / ディスゲッター体験 / 南三陸移住支援センター

台湾インターン生が南三陸で活躍!

7月から9月までの2カ月間、南三陸町内には台湾からのインターン生19名が活躍していました。震災を機に深まった南三陸町と台湾の絆。今後のさらなる関係性の向上と相互の交流を深めるために、両町の架け橋となることが期待されています。

台湾と南三陸の絆の象徴、インターンシッププログラム

昨年に引き続き今年も台湾の学生が南三陸町で2カ月間のインターンシッププログラムに参加しました。今年、南三陸町に来た台湾からのインターン生は19名。南三陸町観光協会で5名(うちレストラン神割で2名)、南三陸研修センターで2名、下道荘で2名、ニュー泊崎荘で2名、ホテル観洋で8名を受け入れました。昨年は観光協会とホテル観洋のみでの受け入れとなりましたが、今年は町内多くの事業所で台湾のインターン生が活躍する姿が見られました。

台湾と南三陸町の絆は東日本大震災後にとても強いものになりました。被災した南三陸の公立病院の再建のための建設費の約4割である22億円ほどは台湾紅十字社から寄付をいただいたのです。震災を機に生まれた台湾と南三陸の絆を将来に渡る相互交流に繋げるべく、南三陸町では修学旅行の受け入れや台湾でのプロモーション活動を行ってきました。

その一環として昨年から始まったインターンシッププログラム。今回参加した19名の中には昨年のインターンシッププログラムに参加した学生もおり、継続して南三陸に訪れるきっかけとなっていたようです。

2カ月間の成果を住民の前で発表

7月から始まった南三陸町でのインターンシッププログラム。2カ月間の各事業所での業務を終え、成果報告会が9月4日(月)に南三陸ポータルセンターで開催されました。南三陸町観光協会でインターンシップを行った3名は、期間中には町民向けの中国語講座開催、中国語での地域情報の発信、台湾の方が喜びそうなツアープランの開発などを行いました。さらに、日台の相互交流をより深めるために南三陸町民に台湾の情報を知ってもらうパンフレットを制作していました。

レストラン神割でインターンした2名は、日本の方々にも台湾の食べものを食べてもらいたいと、夏祭りや福興市などで台湾料理を出店。台湾風ラフテー丼やタピオカミルクティー、台湾風タンピンなどを提供し、お客さんにも大好評となっていました。

「買っていただいた方がおいしそうに食べる姿がとてもうれしかった」と話していました。

南三陸研修センターでインターンした2名は、南三陸の紹介や南三陸研修センターが運営する宿泊研修施設「南三陸まなびの里いりやど」の台湾語ホームページの作成。台湾人学生向けのモデルプランの作成などを実施。さらに、宿のフロント業務の台湾語の会話帳の作成など、インバウンド強化にむけた取り組みを実施しました。

帰国後も台湾と南三陸の架け橋に

南三陸町での2カ月間はインターン生にとっても、受け入れた南三陸町民にとっても非常に意味のある期間となりました。震災から始まった南三陸町と台湾の絆。台湾に戻ってから、2カ月間の経験をもとに、南三陸町と台湾の今後の架け橋として、さまざまな場面で活躍していくことになるでしょう。インターン生19名の今後の活躍を期待しています!

<10月4日放送>みなさんぽ

今週のみなさんぽは、南三陸町歌津出身の大沼ほのかさん。現在農業研修生として入谷地区のりんご農家で研修を行っています。そして、インタビューでは入谷地区に新しく誕生したスポット「花見山ランド」についてアーティストのYORIKOさんにお話を伺いました。

オープニング

南三陸町入谷の阿部博之さん・恵美子さんご夫妻のりんご畑で研修をがんばっている学生さんが登場。

歌津の出身で、宮城県農業大学校1年生の大沼ほのかさんにタイトルコールをお願いしました。なんておいしいりんごなの!っていうおいしさです。今月の月間プレゼントにもなっているのでぜひご覧ください!

インタビュー

南三陸町入谷にすてきな遊び場が誕生したと聞いて『花見山ランド』におじゃましました。

もともと耕作放棄地で、荒れ地となっていた場所に、ビオトープを作り、地元の子どもたちや生き物が集まる場所に、と作られたのが『花見山ランド』。

お話を伺ったのは、グラフィックデザインや空間演出を手がけるアーティスト、YORIKOさん。

今回、YORIKOさんが描いた花見山ランドのスケッチをもとに、地元の方々と協力して子どもたちもいっしょに、作り上げました。

「自然に寄り添う」生き方を貫く/阿部博之さん

南三陸に生きる人を巡り、一巡りしていく連載企画「南三陸ひとめぐり」。第17弾は、入谷地区で農業を営む阿部博之さん。無農薬無肥料栽培など、自然と共生する農業に挑戦する阿部さんに話を伺いました。

震災後の出会いが「無農薬」のきっかけに

黄金色に輝く里・南三陸町入谷地区。今年の記録的な天候不順にも負けず、立派に育った稲の収穫をしているのは南三陸町入谷地区の専業農家・阿部博之さんだ。

りんご、桃、梨などの果樹、畜産、そしてお米と手広く農業に従事する。

なかでもお米の栽培は阿部さんの想いとこだわりが凝縮。無農薬、無肥料など、さまざまな挑戦を続けている。

阿部さんが「無農薬」と出会ったのは震災前。青森県のりんご農家、「奇跡のりんご」の木村秋則さんのことを知ったときだ。「それまでりんごにしろ、米にしろ、なんの疑いもなく、農薬を使うことが当たり前だと思っていた。こんな育て方もあるんだと興味がわいたのを覚えています」と話す。

阿部さんが農業を営む地域では、平成16年から米へのカメムシ被害を抑えるために、地域全体で田んぼへの農薬の散布を行っていた。「最初は効果があったのですが、続けていくうちにカメムシもその農薬に強くなっていったんです。1回では効かなくなって、2回、3回と増えていく状態でした」

そんななか発生した東日本大震災。さまざまな企業や個人の支援活動が南三陸に入る中で、阿部さんにとって大きな出会いがあった。全国から駆け付ける人々は、多くの「知」をもたらした。

「西日本で無農薬ササニシキを作っている農家がいることや、農業にテクノロジーが応用できることなど、震災後の出会いによって知ったことがたくさんある。そういった出会いがなければ、今のような農法に挑戦することはなかっただろう」と阿部さんは話す。

南三陸の掲げる循環のまちづくりを農業で後押し

そうした出会いに背中を押されるように、震災後からはじまった無農薬栽培米への挑戦。「1年目はビギナーズラックか、うまくいったんだよね。でも2年目3年目と下降していって、4年目なんかはまったくダメで。5年目でようやく持ち直してきたかなという状態です。無農薬栽培はとにかく草との闘い」と話す阿部さん。

農薬を散布すれば雑草も減らせるし、防げる病気もある。それでも阿部さんが「無農薬」に挑戦するのは、震災後に町が掲げた、循環型のまちづくりに共感したからだ。

分水嶺に囲まれ、森里海がコンパクトにまとまった南三陸では、山と海そしてそれをつなぐ里のつながりが如実に表れる。

「南三陸が掲げる循環ということを考えると、できれば農薬などをなるべく使用しないということが、山も海も含めた全体の付加価値が高まることにつながるんじゃないかと考えたんです。この町の主産業は水産業。水産を豊かにするには山や農業をしっかりとやらなければいけないんですよね。だからこそ、できる限り水を汚さないで、きれいに保つことが大事なのかなって」

阿部さんの田んぼにはトンボやクモなど生き物が多い。生き物調査をイベントとして地域の子どもたちといっしょにやることもある。そこで見つかる生き物の数は研究者も驚くほどである。それは農薬を使わないでいるから、生きものがしっかりと成長できる環境にあるということの裏付けだろう。

病から奇跡的な復活を遂げた一年

挑戦を続ける阿部さんにアクシデントが襲ったのはちょうど一年前の秋。収穫作業の真っただ中、阿部さんは脳出血で倒れた。

命はとりとめたが、半身にしびれが残った。「入院中も農業のことで頭がいっぱいだった」という阿部さんは懸命のリハビリを実施。なんとか春の田植えに間に合わせた。しかも、これまで挑戦してきた無農薬栽培に加え、無肥料で栽培するという挑戦を秘めて田んぼへと戻ってきた。よりいっそう自然の力を生かした栽培への挑戦をすすめた一年。記録的な長雨や、台風の直撃など試練の多かった年だったが、稲穂が垂れ、黄金色に輝く季節を迎えた。

「一年前はまたこの光景が見られるとは思ってもみなかった。なんとかここまでこられてよかった」と、黄金色に輝くこの光景に、阿部さんは安堵の表情をみせた。

「お米があったから助かったといっても過言ではない」

「震災で気づかされたことって多いよなあ」としみじみと語る阿部さん。

南三陸町が甚大な被害を受けた東日本大震災。阿部さんの自宅や畑がある入谷地区は内陸のため被害は大きくなかった。震災がおこった当日、阿部さんは備蓄していた米で炊き出しを実施。震災の翌朝、自衛隊や消防の到着を前に、炊き出しのおにぎりをもって、消防団の仲間とともに沿岸部へと救助に向かった。

「津波で町全体がなくなってしまった。産業もなくなり、人もいなくなってしまった。そんな状況のなかでも助かったのは、米があったから、そして水があったからだと思うんです。それがこの町にとってなによりもの助けになった」

震災があったからこそ気づいた、お米の価値。そして、震災後の出会いによって気づかされた農業の持つより大きな可能性。その想いを胸に、阿部さんの挑戦は止まることはない。

その挑戦に触発され、無農薬での栽培に取り組む農家が増えてきた。

自然に寄り添って生きる――。それが南三陸町民があの大震災から学んだ生き方なのかもしれない。

2017年09月30日/定点観測

南三陸町市街地の復興の様子を定点観測しています。戸倉地区、志津川地区、歌津地区の3箇所の写真を公開しています。

写真をクリックまたはタップすると大きくなります

戸倉地区

撮影場所 [38.642969, 141.442686]

志津川地区

撮影場所 [38.675820, 141.448933]

歌津地区

撮影場所 [38°43’5″ N 141°31’19” E]

<9月27日放送>みなさんぽ

今週のみなさんぽは、“南三陸町海産物の宅配便たみこの海パック”代表の阿部民子さんにタイトルコールをお願いしました。そして、インタビューでは『南三陸シネマくらぶ実行委員会』実行委員長の阿部将己さんにお話を伺いました。

オープニング

今月の月間プレゼントにも選ばれている「たみこの海パック」の阿部民子さんに話を伺いました。今月のプレゼントは忙しいお母さんの味方「たみこの楽ちんわかめ」と「素干しえび」のセットです。

今回は「素干しえび」の卵焼きを作ってきていただきました。ふわっと漂う磯の香はどんどん食欲をそそられる、風味のよさが際立っていました。

本編

今週の『みなさんぽ』は南三陸シネマくらぶ実行委員会実行委員長の阿部将己さんにお話を伺いました。

今年の6月に立ち上がった、20代・30代のメンバー6人で構成される実行委員会。

今年1月にUターンされて家業の土木建築業に従事されている阿部さん。上映会をやろうというのは”甥っ子姪っ子さんたちのためにイベントが出来ないかな”、と思っていたときNEBUKURO CINEMAの存在を知ったそうです。

<9月20日放送>みなさんぽ

今週のみなさんぽは、タイトルコールはさんさん商店街でランチしていた大正大学3年生の平野巧也くんにお願いしました。そして、インタビューは新店舗のオープンから2ヶ月、『季節料理 志のや』の親方・高橋修さんにお話を伺いました。

オープニング

9月からスタートした「キラキラ秋旨丼」。カツオやサンマ、秋サケに、イクラなど旬の海鮮物をふんだんに使用しながら、各店のカラーが色濃くでる「秋旨丼」こそ一年間でいちばん好きという人もいるくらい人気の逸品です。

そんななか、さんさん商店街でランチしていた3年生の平野巧也くんに、人生初挑戦となる食レポにチャレンジしてもらいました。

インタビュー

今週の『みなさんぽ』は南三陸町志津川の『季節料理 志のや』の親方・高橋修さんにお話を伺いました。

もともとの志のやさんがあった場所に7月28日に新店舗がオープン。仮設の店舗に比べて面積が3倍になったこと、新メニュー展開など、とにかく慣れるまで大変だったと2ヶ月を振り返る親方。

でも、”待ってました”!という地元のお客さんはもちろん、新店舗を目指してきた遠方からのお客さんに会えるのが本当に嬉しいと語ってくださいました。

南三陸自慢の海を体感!「南三陸めぐるツアー」②

南三陸町への移住に関心のある人を対象に、2017年7月29・30日に行われた「南三陸めぐるツアー」。2日目の目玉は、漁業体験と海鮮バーベキュー!ツアー参加者は南三陸の海とその恵みをたっぷり満喫しました。

名残を惜しみながら民泊先の家族とお別れ……。

ツアー初日の様子はこちらから

南三陸の魅力と暮らしを体感する!「南三陸めぐるツアー」①

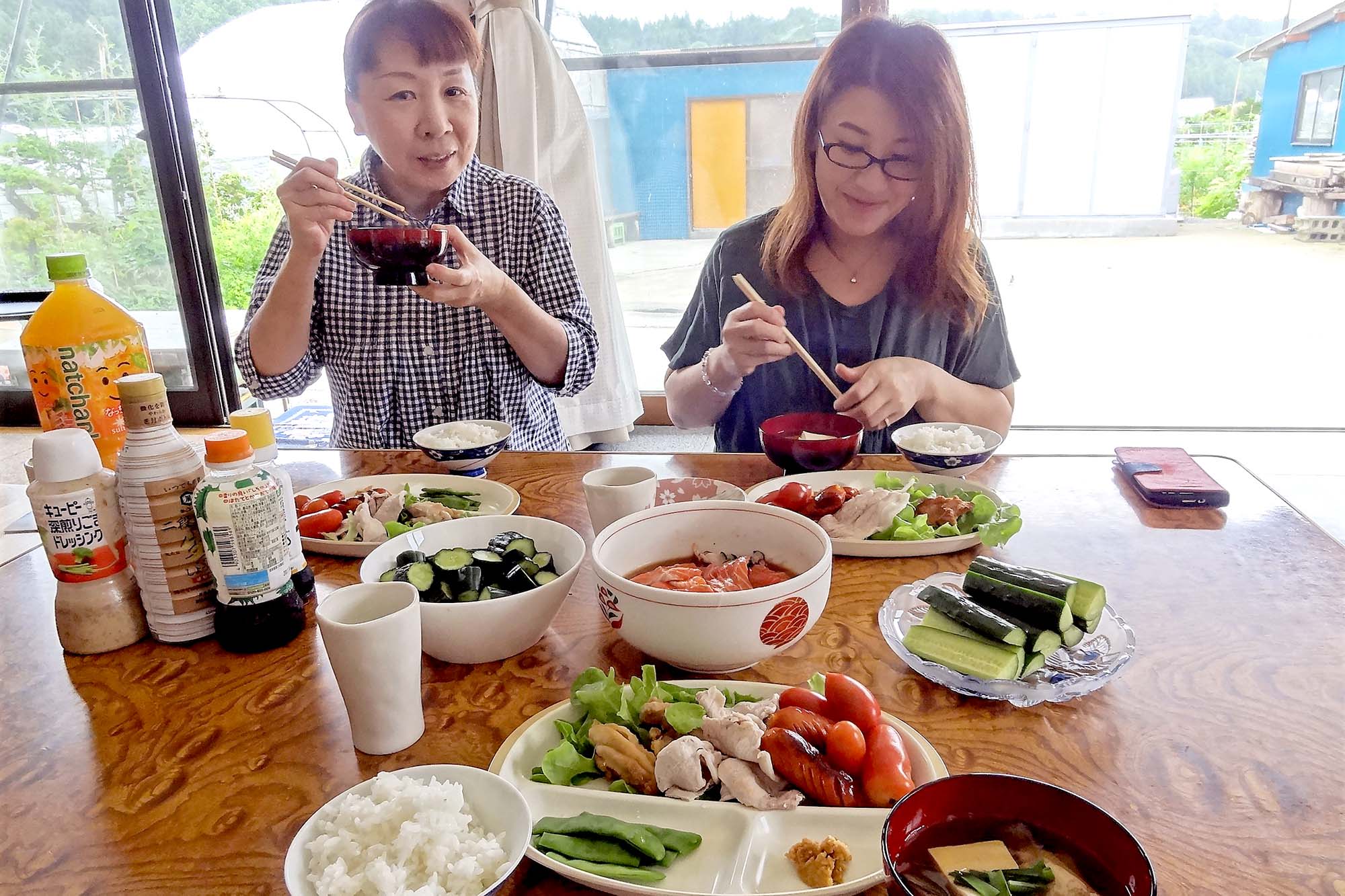

2017年7月30日(日)、「南三陸めぐるツアー」2日目の朝。参加者はそれぞれの民泊先で朝ごはんをいただきました。女性チームがお世話になった首藤一雄さん・和子さん宅での朝食は、夕食に負けず劣らずの豪華さ!朝からおなかいっぱいです。

おいしい朝ごはんに加え、おみやげの野菜までいただき、和子さん・一雄さんのお心遣いにジーンとなりました。名残を惜しみながら、連絡先を交換し、再訪を約束してお別れ。和子さん、一雄さん、ありがとうございました!

首藤家を後にし、志津川漁港前へ。ツアー参加者が各民泊先から戻ってきます。それぞれ別れを惜しみ、代表者が感想や挨拶を述べて、記念撮影。みなさん、心温まるひとときを過ごしたようです。

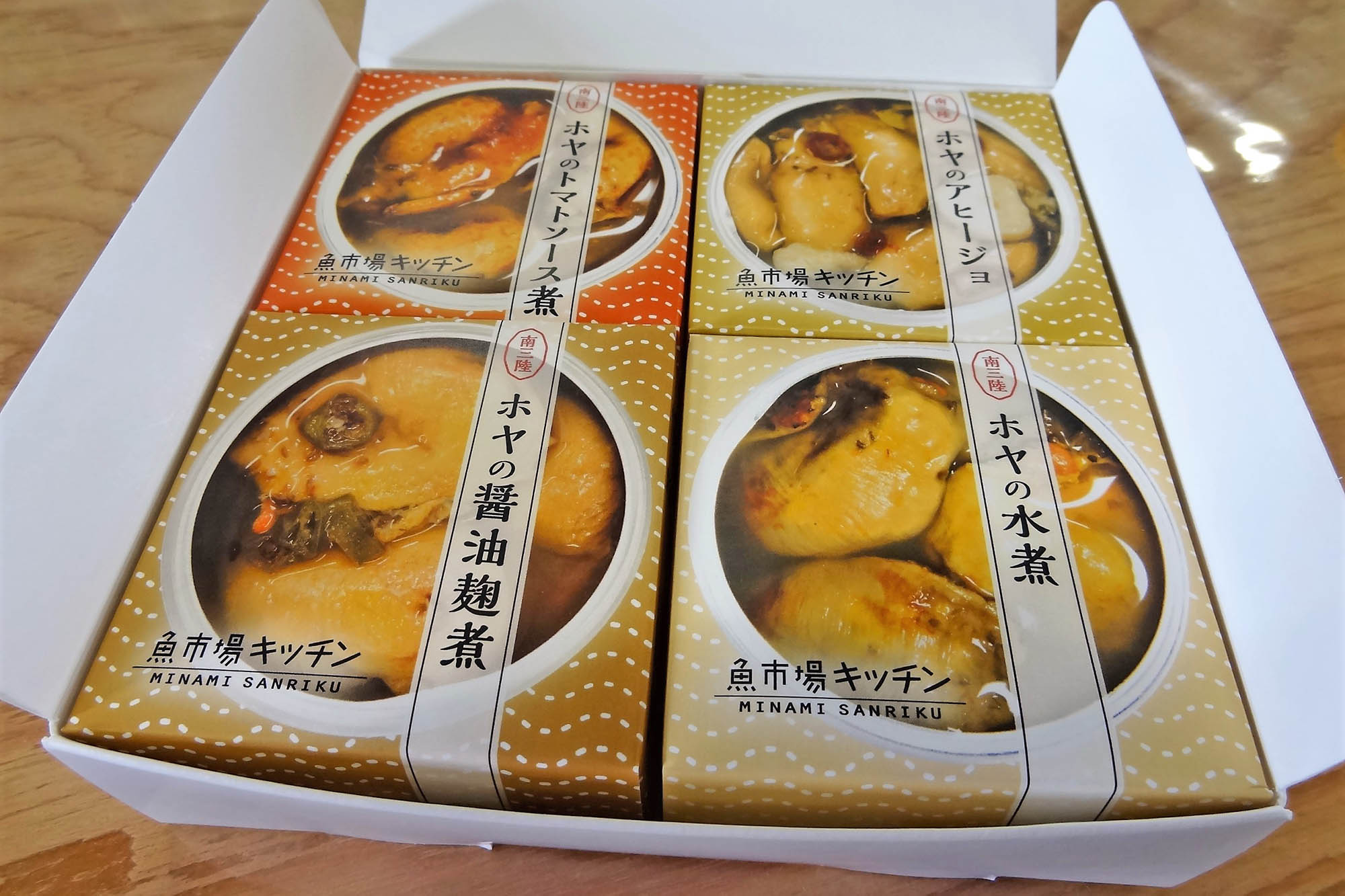

「魚市場キッチン」で先輩移住者の体験談を聞く。

2日目最初の訪問先は「魚市場キッチン」。南三陸町に移住し、浜のおかあさんたちと一緒に海の幸の缶詰をつくる中村悦子さんにお話を伺いました。移住に至った背景や、移住してから現在の仕事をするまでの経緯など、移住者の先輩である中村さんの話は興味深く、みんな熱心に耳を傾けました。

南三陸への移住を考え始めてから約半年後に移住したという中村さん。仕事は決まっていなかったけれど、「何とかなるだろう!」と移住した中村さんの思い切りのよさには、ただただ感心。新たな環境で新たなビジネスに挑戦する中村さんの姿に、大いに刺激を受けました。

漁師さんを訪ね、漁業体験と海鮮バーベキューを堪能!

次は戸倉地区へ。漁師の村岡さんを訪ね、いよいよ漁業体験です!村岡さんの漁船に乗せてもらい、志津川湾へ。漁船に乗るのは初めてという参加者がほとんど。貴重な体験です。村岡さんに南三陸の海のことや漁業について教えてもらいながら、湾内を巡りました。

海から戻ると、海鮮バーベキューのお昼ごはん! 焼きホタテやカキの串焼き、ワカメのサラダなど、南三陸の海の幸がずらり。ぜいたくなランチに、またもや満腹……。胃袋がもう1つあったらいいのに! と心から思いました(笑)。

海とともに生きる村岡さんの姿に感銘を受け、心づくしの昼食におなかも心も満たされて、戸倉地区を出発。南三陸志津川さんさん商店街へ向かいます。2017年3月3日に仮設から本設に移った商店街で、散策や買い物を楽しみました。

今回のご縁を大切に、これからも南三陸とつながりを。

「町の人たちはみんなよい人ばかり」「民泊で温かく迎えてくれたのがうれしかった」「自然に支えられた“豊かさ”を実感した」という肯定的なコメントがたくさん出ました。今すぐ移住! というわけではなくても、移住も含め、これからの生き方について考えていきたいという人がたくさんいました。この2日間で出会った南三陸の人々に、刺激や感銘を受けたようです。

そして、南三陸の魅力に触れて、「また訪れたい」「今度は友人を連れてきたい」という人も。これからも何らかの形で南三陸とつながっていきたい……。そう思うような、すばらしい時間を過ごすことができた2日間でした。

アンケート記入を終え、ついにプログラム終了。ツアー参加者たちのバスを、スタッフのみなさんが横断幕を掲げて見送ってくれました。最後まで温かい心遣いに感激です。参加者はそれぞれ、思い出を胸に帰路につきました。

いろいろな人と出会い、南三陸の魅力をたっぷり味わった2日間。今回のツアーをきっかけに、南三陸のことをもっと知りたい、もっとつながりたいという思いが強くなりました。このご縁をさらに深めていきたいです!

インフォメーション

南三陸移住支援センター HPはこちら

移住体験ツアーは2017年11月にも実施予定。興味のある方は、南三陸町移住支援センターのウェブサイトをチェックしてみてください。

250年の伝統とプライドが、黄金色の里に舞う入谷打囃子

今週末、9月17日に行われる「入谷打囃子」は宮城県無形民俗文化財です。それを執り行う「当番講」。時代が変わっても少しずつ形を変え、受け継がれるコミュニティを取材してきました。

入谷八幡神社例祭と打囃子の歴史

昔、入谷に信四郎という猟師がいて、狩りの合間に休んでいたところ、突然猪が飛び出して来た。待ちに待った獲物だと銃を撃ち放ったところ、一発で仕留め、喜んで持ち帰ろうとしたところ、突然やってきた数人の見知らぬ猟師に「この猪は自分たちが撃ったもので、ここまで逃げてきて死んだのだ。それを勝手に持ち去るとは何事だ。」と怒鳴りつけられた。

もちろん信四郎は自分が入谷側で仕留めたものだといい、口論になった。ちょうど登米と入谷の村境あたりでの出来事で双方引かず、大喧嘩になり、信四郎は登米の代官所の牢屋に入れられてしまった。

双方の意見が対立し、らちが明かないと役人も困り、どちらの言い分が正しいのか役人が現地を訪れ村境について調査することになった。

その間、入谷の村人は信四郎を大変心配し、入谷側の勝利と信四郎の無罪を毎日入谷八幡神社に祈願した。

そして、もしこの紛争に勝てたなら祭典日には盛大な踊りを奉納いたしますと神に誓った。

結果、入谷側が勝利し、信四郎は放免、人々は八幡様に感謝をした。

誓い通り踊りを奉納すべく、時の肝入り、山内甚兵衛(山内甚之丞の息子)が村人3人を京都へ派遣し、祇園囃子をはじめ各地で打囃子を習得させ、入谷八幡神社の祭典日に奉納した――

これが入谷打囃子の始まりであるとされています。

こうして始まった打囃子は250年以上の歴史があると云われ、その間に様々な存続の危機がありました。

明治以降、凶作や不況、伝染病の発生などがあれば中止となり毎年奉納とはいかなかったそう。

第二次世界大戦時には終戦まで奉納が見送られ、ようやく復活したかと思えば、資金難や時代とともに変わった敬神宗祖の考えなどで、行事に参加する人自体が減り継承が厳しくなりました。

危機のたびに、保存会を設立したり、小学校のふるさと教育で打囃子を取り入れたり、各地で公演をして回ったり、関係者の並々ならぬ努力で今日まで受け継がれてきました。

そして平成11年に宮城県の無形民俗文化財に指定されました。

「当番講」とは? 打囃子にかける想い

そんな歴史を持つ入谷打囃子は地区ごとに担当の年が決められており、今は4つのコミュニティが持ち回りで執り行っています。

それが「四沢の打囃子講」、そしてその年担当する講を「当番講」と呼んでいます。

- 桜沢大船(さくらざわおおぶね)講

- 桵葉沢(たらばさわ)講

- 水口沢(みずぐちさわ)講

- 林際(はやしぎわ)講

今年の当番講は林際講。9月に入ると毎夜、太鼓や笛の音が聞こえてきます。

練習場所になっている旧林際小学校(現さんさん館)の体育館は夜7時になるとわらわらと車と人が集まってきます。小学校低学年くらいの子から80歳は超えていそうなご老人、練習を見守りお世話をする女性たち。

まだ小さな子供たちも小太鼓の芸者として師匠の指導をうけます。練習は夜9時ころまで続き、普段ならすでに夢の中であろう子どもたちは少し眠たげです。

秋の夜は肌寒いというのに、大太鼓、笛、獅子愛子、獅子舞、どの芸者さんも師匠からの熱い指導をうけ、汗を流していました。見ていると結構な運動量です。どの雅楽も舞も動作が大きく派手でかなりの消耗をするようです。練習の後は足腰にきて、しゃがむこともままならないというお話もありました。

そんなハードな練習を乗り越えるためには食事も用意されており、これも当番講の女性たちが受け持ち毎夜お世話をしているそうです。

他にも隣の部屋をのぞいてみると「あわじ」と呼ばれる水引の飾りものや「梵天」を作っている方々が。

近くの集会所に行ってみると総務方や事務長、書記方など様々な方が集まっています。

入谷小学校裏にも行ってみると今度は一面ピンクの花飾りとたくさんの人。

この花飾り、毎年手作りで1500個近く作るそうで、一つの花が4個~8個のパーツで出来ています。

白の半紙を型抜き→食紅で染色→折り→組み立て→貼り付け

というなんとも手間のかかる作業です。

「普通の糊で付けてるだけだから雨降ると一発で取れちゃうんだよ。湿気でもポロポロ落ちてな~」

「そうそう!八幡様についたらほとんど残ってかったりしたらどうすっぺ!?雨だけは降らねーでほしいよ」

と顔を見合わせながら笑う男性たち。それを横目に黙々と花を貼り合わせる女性たち。

今の時代既製品でいくらでも色紙や取れにくい糊などがあるにも関わらず、ずっと昔から同じものと方法で作っているそうです。

「お祭りってーのはやっぱりそうじゃなきゃな!こうやってみんなで絆とか関係を作ってるんだよ」

という男性。それが「粋」なんですね。

当番講100戸以上のみなさんが2週間毎夜作業と練習に励んで出来上がる打囃子。そのつながりは、コミュニティというより大きな絆のように思いました。

「ほかの講には負けたくない!」山内講長の想い

林際の講長を務める山内敏裕さんにお話しをうかがいました。

山内さんもこの文化の中で育ってこられたお一人です。小学生の時には小太鼓、中学生で大太鼓、27歳の頃には大太鼓の師匠役をされたそうです。昔は体育館も集会所もなかった為、今のように体育館ではなく、練習や全ての準備を「宿」といって個人宅でしていたそう。山内さん宅も過去3度の宿を引き受けており、物心ついた時から今まで打囃子に携わってこられた大ベテランです。

年々、人口減少がすすみ、とくに、子どもの減少で配役を決めるのも大変。昔は女性がお囃子をすることはできなかったそうですが、今は女性なくして執り行う事も出来ず、準備をする人も足りず、本番が迫ってくると夜だけでなく日中も準備や稽古をすることもあるそうです。さまざまなご苦労が伺えましたが、お話しをしてくださる山内さんのお顔はやはり楽しげ。エネルギーと笑顔にあふれていました。

そんな山内さんにお客さんにどんなところを見てもらいたいか、見どころを聞いてみました。

「実は講によって少しずつ違いがあるんだよ。大船の方とは太鼓が違うところが2カ所くらいあるし、笛も微妙に違うんだ。そういうところも見てもらいたいし、何よりも他の講に負けたくないんだ!見ている他の講の人達に、すごいなと思われるような、満足してもらえる打囃子をやりたいね」

と勢いよくおっしゃる山内さん。

「これは講ごとの競い合いだからさ!自分たちの流儀の違いを発表する場だから」

とそれを隣で聞いていた水口沢講長も同意されます。決していがみ合うような口調でも態度でもなく、お互いを尊敬し合ういいライバルのようです。競い合いだと言っても打囃子は入谷のみんなの宝物。大切な宝を守る同志のような関係のように見えました。

世界遺産 平泉、中尊寺で舞う入谷打囃子

本番を終えた翌週の9月24日(日)、岩手県にある世界遺産平泉、中尊寺で「三陸郷土芸能奉演」が行われます。

入谷打囃子はこの奉演に参加するため、例年にもまして準備が忙しいとのこと。打囃子を中尊寺で行うにはくみ上げた屋台とばれんを、一度ばらして現地で組みなおさなければならない、そのためには芸者も含め90名近い人を連れて行かねばならないので、費用もものすごく掛かるそうです。

地元の企業から寄付を募ってなんとか財源を確保し、行くことに決めたと山内さんは話していました。

郷土芸能を通して培われるコミュニティは強い。地域総出で、老若男女が一致団結して何かに取り組む、これほどまでに強い結びつき、こんな光景は他になかなかないのではないでしょうか。

脈々と受け継がれ、数々の危機もコミュニティの力で乗り切ってきた入谷打囃子。「伝統を継承していくことが大事」とよく言いますが、技術や物を後世に残すことだけが大事なのではなく、伝統を受け継ぐ人々の絆を紡いでいくことも大切なのだと、林際講の皆さんをみて学ばせていただきました。

これからもどんな危機が訪れようと乗り越え、10年先も100年先もずっとこの黄金色の里に映える美しい行列と雅なお囃子の音が響き渡ることを願ってやみません。

インフォメーション

入谷打囃子

日時:平成29年9月17日(日)

時間:9:00~12:00

場所:入谷八幡神社~一本松

三陸郷土芸能奉演

日時:9月23日(土)、24日(日) 11:00~と14:00~の2奉演

場所:〒029-4102 岩手県西磐井郡平泉町平泉衣関202

中尊寺

※行山流水戸辺鹿子躍の奉演もあります。

※入谷打囃子、水戸辺鹿子躍の奉演は24日(日)のみです。