躍動感あふれる舞を繰り広げるのは、300年の歴史を誇る「行山流水戸辺鹿子躍(ぎょうざんりゅうみとべししおどり)」。南三陸町を代表する郷土芸能であり、町内外多くの場で披露されています。今回はこの鹿子躍の継承者として20年以上に渡り、情熱的に活動を続けてこられた村岡賢一さんにお話を伺いました。

行山流水戸辺鹿子躍 その系譜

旧伊達藩北部に伝わる「行山流鹿子躍」は、水戸辺村住人であった伊藤伴内持遠が元祖とされています。仙台藩主三代目の御前で演じたところ「行山(珍しい)なる躍り」と讃えられ、伊達家の九曜紋を拝領し、以来、行山流を名乗ることとなったと伝えられています。

発祥の地である南三陸町戸倉水戸辺地区ではかつて地元の人々は木を切り、炭焼きで生計をたててきました。鹿を模した躍りが生まれたのも、山の民の暮らしが起源であるとされています。演目は多岐にわたり17の場面と32の章目に分かれ、これを8つの躍りで体現しているのだそうです。

行山流拝領の後、5代目の継承者以降、水戸辺地区における鹿子躍の継承は途絶えてしまいましたが、昭和57年に高台の土中から享保9年銘の躍供養碑が発見されたことから復活の機運が高まり、平成4年に復活となりました。その後東日本大震災の被害により一時期継承が危ぶまれましたが、関係者の努力と多くの方々の支援により、震災から2ヶ月後には活動を再開しました。(ページ下部に年表記載)

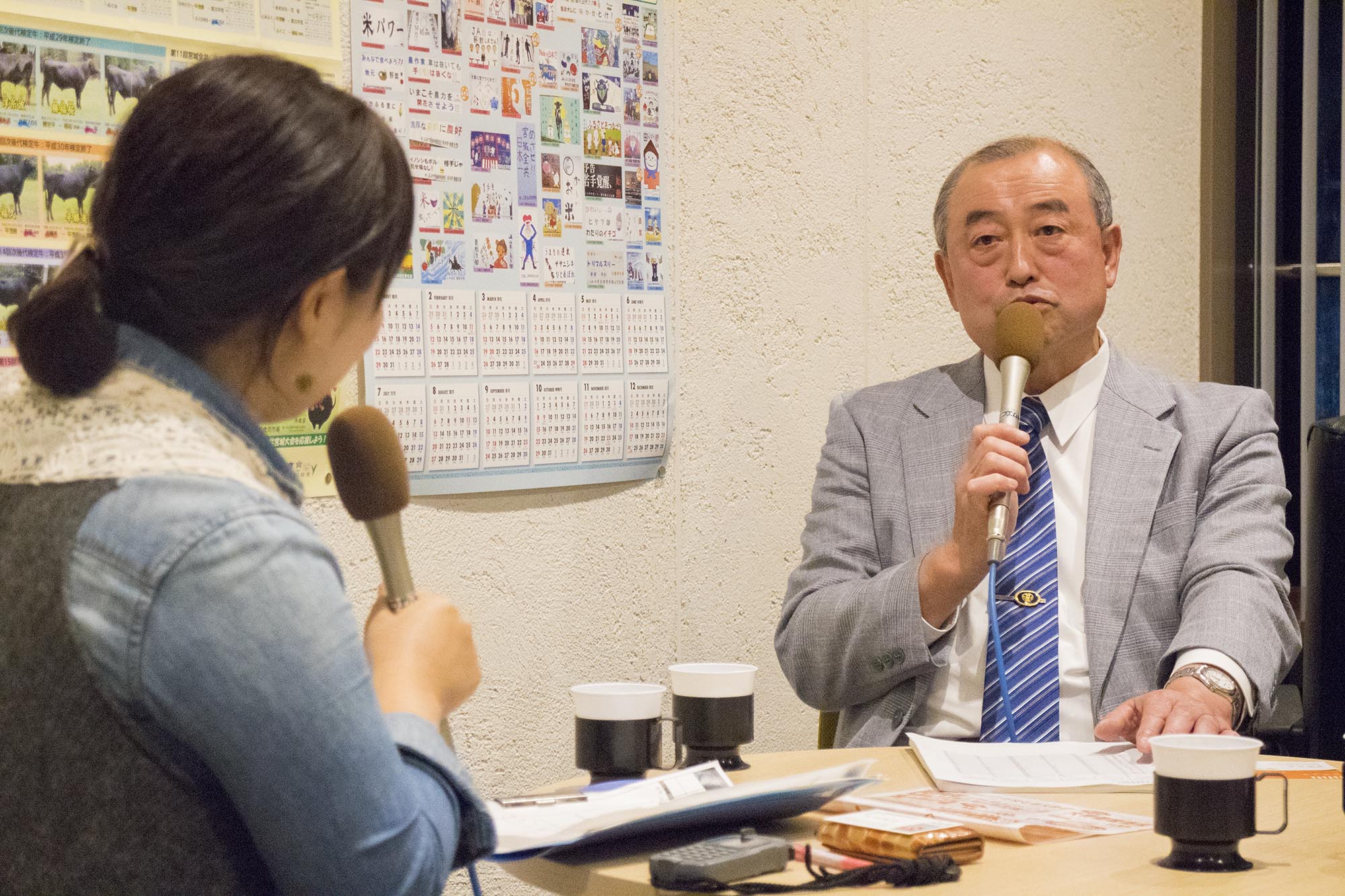

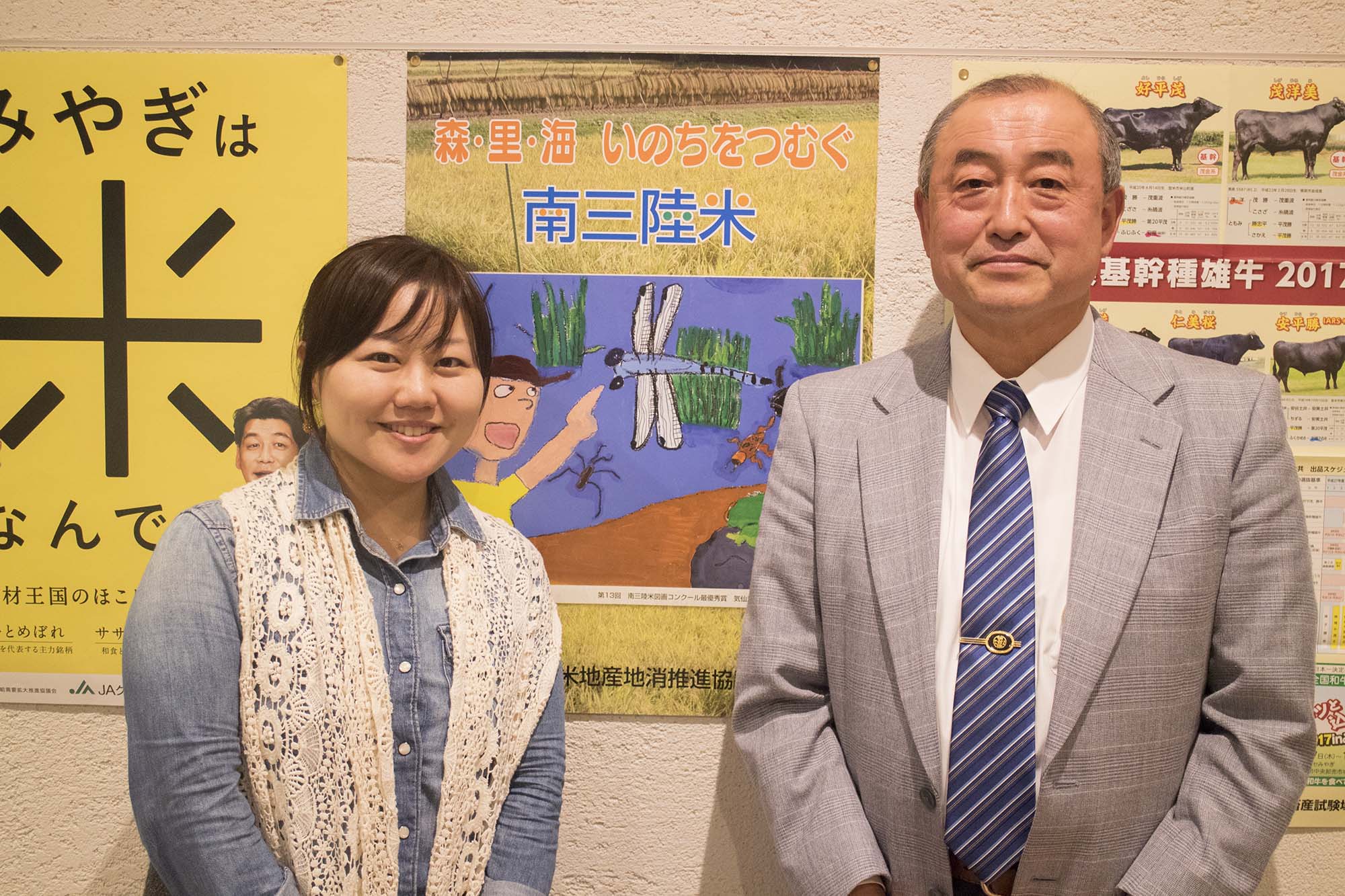

保存会会長 村岡賢一さんインタビュー「鹿子躍との出会い〜苦悩の日々」

南三陸町戸倉の水戸辺地区在住の村岡賢一さん。カキ・ホヤ・ホタテなどの養殖漁業を営む傍ら、鹿子躍保存会の会長を26年務められています。村岡さん自身の鹿子躍との出会いは今から35年前、昭和57年のことでした。岩手県一関市の方から「舞川鹿子躍(岩手県郷土芸能)に伝わる巻物があり、鹿子躍発祥の地が『本吉郡水戸辺村である』という記述がある」との話が舞い込んだのです。早速、高台の土中を調べたところ、その通り石碑(躍供養碑)が発見されたのだそうです。その後岩手県三ヶ尻の保存会の方が南三陸町で舞を披露していただいた際に、村岡さんは、鹿子躍に出会いました。

「そのときに初めて鹿子躍の舞を見たんですけど、すごい躍りがあるんだな、とびっくりしました。そして、水戸辺にもこの躍りが昔伝わっていたんだなと考えると、大きな衝撃を受けました」

その後、地域内で「鹿子躍を復活させよう」という話が持ち上がります。それから約10年後。平成3年に村岡さんの元へ、「資金の目処がつきそうだからやってみないか」という話が持ちかけられることとなります。ここにはじめて「行山流水戸辺鹿子躍保存会」が発足したのです。

「さっそく、岩手県の舞川の方々をたずねたんですよ。そうしたら舞川の皆さんが衣装を揃えて待っていてくださってね。『喜んで本家返しをさせていただきます』と」

こうして、舞川鹿子躍保存会の方々を講師として迎え、10日間の練習が開始されました。練習は19時〜21時の2時間。最初は20名いた参加者も、一人減り二人減り、10日間の練習を終えた時には、6名まで減ってしまったそうです。とはいえ道具も発注してしまい後戻りはできません。

「自分が覚えてしまわないと、これは空中分解してしまうという危機感があったんですよ。毎日、ビデオ見て1時間練習してね。どうしても覚えられない動きがあったんです。何度やってもそこでつっかえてしまう。でもある日、その動きがフッとできるようになったんですよ。そこからは一気に覚えることができました。周りにも驚かれ『伊藤伴内が乗り移ったんじゃないか』と言われました」と村岡さんは振り返ります。

その後6名だったメンバーもなんとか規定の8名になり、免許皆伝審査に向けた週2回の練習の日々が始まりました。審査日前に、公民館でお披露目する機会が設けられ、多くの地元の方々に喜ばれたそうです。平成4年には、村岡さんの元に小学校の先生から「子どもたちにも教えて欲しい」という依頼が入ります。

「それからはもう『子どもたちの踊りが見たい』とひっぱりだこでね。子どもたちに教えなければいけないから、大人も一生懸命に練習したんだね。ここで良い相乗効果が生まれた。この出来事が、今日の鹿子躍をつくりあげた要因だと、私は思ってる。そうしていくうちに、中学生、高校生が半分入る体制になったんです。郷土芸能は続けることが大事だから、子どもたちに教えるということを、休んではいけないんだね。それには、大人がいつでも教えられるようにしていないといけないね」と村岡さんは話します。

鹿子躍にかける2つの想い「供養」と「復興」

海外公演など町内の枠を超えて精力的に活動されている、その理由についてうかがいました。

「鹿子躍は、雄鹿が世の中に出て一人前になっていくストーリーのなかでふたつのテーマがあります。一つ目は『供養』。例えば動物や魚、人間はそういったものから命を頂いて生きているわけで、感謝をもって供養する気持ちを持たなければいけない。もう一つは『子孫繁栄(生命の創造)』。撥(ばち)と太鼓は『男と女』の関係。うまく叩くことで新しい命が生まれる。それはすなわち『復興』ということだと考えています。一つの躍りの中で『供養』と『復興』という二つの祈りを体現できる。これは鹿子躍でないと、できないことなんですよ」

「海への感謝と町への想い」

長年担い手として鹿子躍を支え続けてきた村岡さん。最後に、水戸辺を通じた「南三陸町への想い」についてお話をうかがいました。

「鹿子躍は山の躍りのようだけど、遥かな海を渡ってきた『海への感謝の躍り』だと、私は思ってるんです。私としては『海』があったからこそ、水戸辺の鹿子躍は生まれてきたし、続いてきたと思ってる。私自身海が好きだから、他のところで暮らすなんてことは考えられない。時には津波や時化でやられても、家族を養ってくれる。人間の力は本当に小さいもので、たまたま生かされているだけ。いろいろな人や環境の支えがあって今があるということを意識しないといけないよね」

ライターより

ひとつの郷土芸能の2回の復活と継承の担い手として、妥協せずに、町の文化と向き合い続けた強い方であると感じました。これからも信念と覚悟を持って、時には海のように厳しく、時には海のようにあたたかく、地域を見守っていかれるのだと思います。最後に、村岡さんからお聞かせいただいた一つの秘話をご紹介して、今回の記事の締めくくりとさせていただきます。

「…鹿子躍の衣装には『流し』(衣装の首の部分にある帯状の布)と呼ばれる箇所があって、一関と南三陸町では色が違っているんです。舞川は「黒」、そして水戸辺は『青』なんです…」

その『青』は、海への大きな感謝と祈りが込められた、深い深い、生命の色。

海とともに生きる誇り高き人々が織りなす、輝く生命(いのち)の物語。それが行山流水戸辺鹿子躍なのです。

年表

1688年~1703年(元禄年間)

登米領(現在の登米市)伊達式部宗倫召し抱え本吉郡水戸辺村住人「伊藤伴内持遠」により鹿子躍と名付け創作される。水戸辺鹿子躍は「行山流」を拝領。

(5代目の入谷四郎兵衛以降は、現岩手県一関市舞川へ引き継がれる)

1930年代

太平洋戦争の影響により20年間活動休止。

1957年

舞川鹿子躍 活動再開。

1982年(昭和57年)

舞川鹿子躍に伝わる巻物より、発祥の地が本吉郡水戸辺村であることが判明。

裏付ける石碑(享保9年・1724年「躍供養碑」)が水戸辺地区より発見される。

1991年(平成3年)

行山流水戸辺鹿子躍保存会 発足

1992年(平成4年)

菩提寺である慈眼寺で躍供養を奉納(復活の庭揃え)

1993年(平成5年)

舞川鹿子躍保存会の指導の元、免許皆伝の庭揃えを行う。

2002年(平成14年)

南三陸町無形文化財 指定

2011年(平成23年)

東日本大震災により衣装、道具等 流失。

同年(2ケ月後)

登米市「葉桜まつり」にて復活の演舞披露

2012年(平成24年)

テキサス・レンジャーズ アーリントン球場(日米フレンドシップセレモニー) の他、3箇所にて公演実施。

その後も公演依頼を積極的に受け精力的に活動

2016年(平成28年)

舞川鹿子躍保存会による水戸辺地区供養碑のお参り

(御礼参り)実施。同年、第6回三陸海の盆in南三陸にて、

舞川・水戸辺両地区の行山流鹿子躍の共演が実現。