「オープニングコール」は阿部忠彦さんから始まり、「まちのひと」は南三陸まちづくり未来社長 三浦昭洋さんでさんさん商店街OPENについてです!

オープニングコール

まちのひと

「オープニングコール」は阿部忠彦さんから始まり、「まちのひと」は南三陸まちづくり未来社長 三浦昭洋さんでさんさん商店街OPENについてです!

現在町では、台湾を対象とした外国人誘致に、積極的に取り組んでいます。南三陸病院建設に際し多額の寄付金をいただいたご縁から始まった台湾との交流事業について、お話を伺ってきました。

近年頻繁に聞かれるようになった「インバウンド」という言葉、ご存知ですか?外国人が訪れてくる旅行のことを「インバウンド」と言い、しばしば訪日旅行・訪日外国人旅行と訳されます。

町では、交流による町の活性化を図り、町の抱える人口減少や震災の風化などの課題に立ち向かうべく、観光地域づくりに取り組んでいます。

その一取り組みとして、インバウンド事業を導入し、特に台湾を対象としたプロモーションを積極的におこなっています。

南三陸町観光協会の及川和人さんに、その通り組みについて伺ってきました。

東日本大震災によって被災し、これまで仮設にて開所されていた南三陸病院が、2015年ようやく復旧しました。

約56億円もの建設費のうち、なんと22億円が台湾紅十字を経由した台湾からの寄付金でした。

これを受け2014年からは、この温かいご支援に応えるべく、町長や各産業団体・病院関係者などが台湾を表敬訪問し、「台湾ありがとうキャンペーン」を行ってきました。

一方的なもの・一時的なものとして終わらせず、将来の“相互交流”につなげていこうと、台湾インバウンド事業は始まりました。

台湾からのインバウンドに加え、日本からのアウトバウンドを推進し、交流によって感謝の気持ちを思い出すこと・直接お礼を言う機会を作ること、を目的にしています。

また、台湾の方々にとっても来日し南三陸病院を訪問することで、自分たちの支援の結果が形になって見える喜びがあると言います。

宮城県としても観光連盟が2014年に台湾の台南市台日友好交流協会と「教育旅行に関する覚書」を締結し、台湾インバウンドを推進していたり、仙台空港の民営化による台湾直行便の就航なども、その背景にあります。

現在の主なターゲットは修学旅行や教育旅行。

個人旅行者にとって交通の便や言語環境が未だ整っていないことを受け、町や県と連動した学校関係者へのプロモーションに取り組んでいます。

現地の学校を訪問し、校長先生へ相談に伺ったり、また学校関係者を町内へ招聘しモニターツアー等をおこなっています。

加えて、2015年からは町内で中国語講座を開講し、初年度は約15名が参加しました。

受講してすぐにしゃべれるようになるわけではありませんが、まずは台湾の方々との交流に一歩関わってみようと、機運が高まる方も多かったそう。

また、ポータルセンターの案内板や観光パンフレット、facebookやweb等も、英語化に先んじて中国語に対応。

及川さんはじめ観光協会職員のみなさんも、簡単なあいさつなどの練習に取り組んでいらっしゃいます。

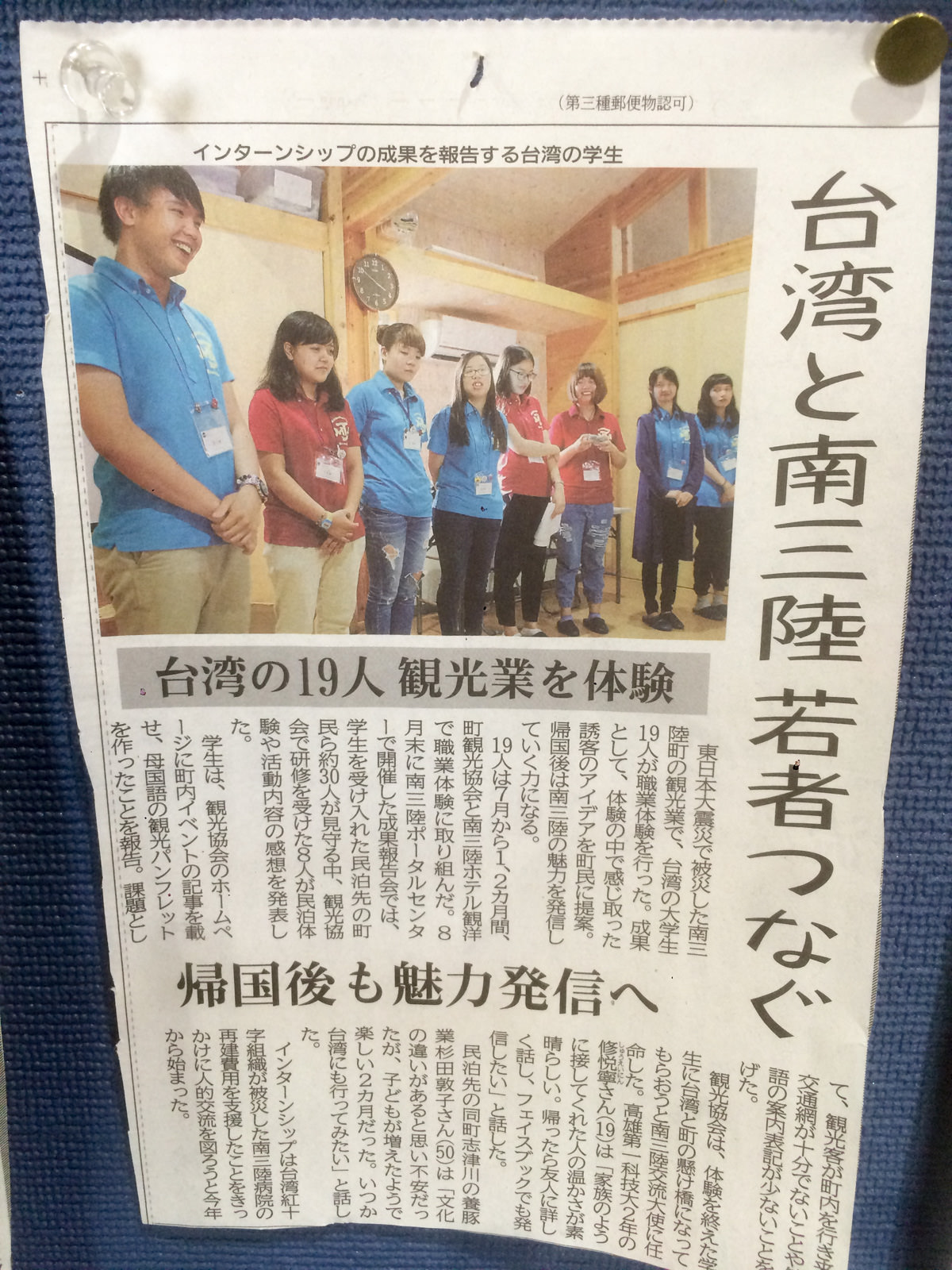

2016年には、20名ほどの台湾の学生が最長2か月にも渡って町に滞在し、観光協会やホテル観洋でのインターンシップを経験しました。

台湾には日本語を学ぶ学生が非常に多く、実践の場を求めるニーズも少なくないそう。

観光協会では12名の学生が、資料の多言語化や情報発信などに従事してもらったほか、彼らの在籍する大学とのつながりが生まれたり、「南三陸交流大使」として帰国後も発信者になってもらうなど大活躍。

特に、当の本人である台湾の人の目線で、台湾をターゲットとしたツアーの企画を行ってもらえたことが大きな成果だったとのこと。

ホヤが人気だったり、シンプルでポップな広告が好まれるなど、意外なことも多かったそうです。

2か月の滞在をホームステイで過ごし、町の家庭とも交流を深めた学生たち。

各家庭のお母さんたちとLINEの交換をし、涙ながらに帰国して行きましたが、現地でも営業の際などにはお手伝いをしてくれています。

県内その他の市町村も取り組んでいる台湾インターン。他市町村と異なるこの町の強みは何でしょうか?

1つはまず、事の始まりでもある「病院ありがとう」のつながり。

導入に際して縁・ゆかりがあることで興味を持ってもらいやすく、またこれを通じた震災・防災学習につながっていけることだそう。

また、海・山・里と多様な環境が広がり、そこで営まれる一次産業が体験することができること。

こうした景色が“日本の田舎らしさ”として人気なことに加え、民泊を通じてその中にくらしを置き、地元の人との交流も深めることができます。

ビジターセンターの存在なども活かし、マリンスポーツの体験やアカデミックな学習メニューなども取り入れて行きたいと考えているそうですが、意外と先方のニーズがないとのこと。

一方で、景勝地や世界遺産、温泉や雪景色、買い物などの都市型観光などは、この町だけでは提供しきれないものでもあります。

仙台を発着口とし、他市町村と広く大きく連携していくことが、今後の課題・目標となっています。

「受け入れ人数が増えて行く、という成果より、地域に大きな変化を生んでいる、という実感が強い」と及川さん。

今後は、今まで関わってこなかった人たちや、いろいろなジャンルの町の人たちと関わり、交流のすそ野を広げて行きたいと話してくださいました。

まだまだハードの復旧は不足していますが、それを補うほどの多様で魅力的な人がいる南三陸町。

これを強みにいろいろな人に関わってもらい、町の人にとってもそれが生きがいや、やりがいになって欲しいとおっしゃっていました。

またアウトバウンドにも取り組み、町の人が新しい世界へ出て行く経験も積んでほしいとのこと。

その際にはきっと交流大使の学生たちが案内をしてくれるのでしょう。

震災を機に生まれたご縁と感謝を大切に、今後も盛んな相互交流が続くと良いですね。

宮城県への移住・定住に関する支援や情報提供を行う、みやぎ移住サポートセンター。仙台駅前と東京駅前という便利な場所にあり、専任スタッフが相談に応じてくれます。

今回は、宮城サポートセンターに伺いました。

2015年7月にオープンしたみやぎ移住サポートセンター。宮城県への移住・定住を検討する人に向けて、コンシェルジュによるカウンセリングや、宮城県内各地域の生活情報、県内35自治体の各種制度・助成に関する情報、県内企業の求人情報などの提供を行っています。仙台駅前にあるサポートセンターを訪れると、スタッフの清水泰史さんと大渕寿行さんが笑顔で迎えてくれました。

―みやぎ移住サポートセンターを利用するのはどのような方が多いのですか?

清水さん:宮城県出身で『宮城に戻りたい』という人から、何となく田舎暮らしがしてみたいという人までさまざまですね。こちらにお越しいただいて対面での相談が原則なのですが、遠方の方には、ホームページから登録していただいた上で、メールや電話での相談も可能です。『サポート登録』をされている方の4割は宮城県出身者で、25%が首都圏在住の東北出身者、25%が関東の方ですね。

―宮城県への移住では、やはり仙台が人気なのでしょうか?

大渕さん:そうですね、仙台を希望する方は多いです。ただ、明確な理由はなく漠然と仙台という方も少なくないので、希望条件をヒアリングしたうえで別の市町村を提案することもあります。うちの強みは宮城県下35市町村の情報を網羅して提供できることですので、ご相談者の要望を聞いてさまざまな選択肢を提示させていただきます。そのためにも、日々 情報収集とアップデートに励んでいます。

―カウンセリングや情報発信において、どのような点に力を入れていらっしゃいますか?

清水さん:サポートセンターにやって来る人に対応するだけでなく、登録者を増やすために、ホームページやメルマガ、Facebookなどでの情報発信に力を入れています。また、登録してくれた方に対しては、受け身で連絡を待つだけでなく、こちらから定期的にコンタクトを取るようにしています。

大渕さん:仕事の情報に関しては、求人の案内だけでなく、応募書類の添削や面接のトレーニングも行います。また、子育てのしやすさなど生活に関する情報は、自治体との連携が重要なので、各自治体と連携を密にして情報を収集しています。

―ウェブサイト「みやぎ移住ガイド」は、コンテンツが充実していますね。

清水さん:宮城県への移住を真剣に検討されている方から、まだ漠然としている方まで、どのようなステイタスであっても、何かしら有益な情報が得られる作りになっています。

大渕さん:35市町村とのパイプを太くすることで、こちらからお尋ねしなくても自治体の方から情報が来るようになってきました。情報量・更新頻度ともに、だいぶ充実してきましたね。

―宮城県に住む魅力・メリットは何でしょうか?

清水さん:東北だけど意外に寒くなく、雪も少ないので、住みやすいところです。食べ物もおいしいですし。そして、仙台という中核都市があることのアドバンテージも大きいと思います。首都圏と同等の利便性・情報量・選択肢の多さがあるので、都会出身者にとってもハードルが低いかと。それでいて、少し離れればアウトドアやレジャーが楽しめます。海にも近く、自然環境に恵まれている点は魅力ですね。

―では、その中で南三陸町はどうでしょうか…?

清水さん:場所を指定しての移住希望で、南三陸町を挙げる方は多いですね。特に、震災ボランティアでのご縁があったり、復興の力になりたいといった目的意識を持つ若い方です。相談者には、高校のときからボランティアで入っていて、卒業後にどうしても南三陸町に住みたいという大学生もいました。南三陸町は早くから外の人を迎え入れてきましたし、種まきは確実にやってこられたという印象ですね。住宅事情の問題ですぐに受け入れができなくても、将来に向けて球を打ち続ければ、長期的に見て移住に結び付くと思います。

大渕さん:南三陸町の知名度・認知度はとても高いので、それは大きな強みですね。そして町の一体感がすごい! 首都圏の学生とのネットワークもあるので、若者をターゲットにしたアピールもしやすいのではないでしょうか。インフラ整備も着々と進んでいます。住宅の問題が解決すれば、移住者は絶対に増えると思います。

―移住者を引き付ける可能性は大いに秘めていると!

清水さん:はい、期待できると思います。数は減っているものの、南三陸町にはまだ定期的に人が来ていますよね。その人たちをどうつなぎ止めるか、引き込めるかがカギになるかと。すぐに移住者を増やせる特効薬のようなものはないので、南三陸町の将来像をしっかり描き、南三陸町を選ぶべき理由を打ち出していくことが必要でしょう。

―南三陸町への移住を考えている人へのアドバイスをお願いします。

大渕さん:なかにはボランティアの延長のような意識の人もいますが、働くとなるとまた違います。そこは注意してもらいたいですね。南三陸町の住宅事情が整うタイミングで移住できるよう、どういう準備が必要か、仕事をどうするか、情報収集を進めてください。みやぎ移住サポートセンターもぜひご利用くださいね。相談者に寄り添ってサポートしますので!

―ありがとうございました。

みやぎ移住サポートセンター

電話番号:022-216-5001

9時-17時/土日祝日除く/年末年始除く

場所:〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1丁目2−3 仙台マークワン18階

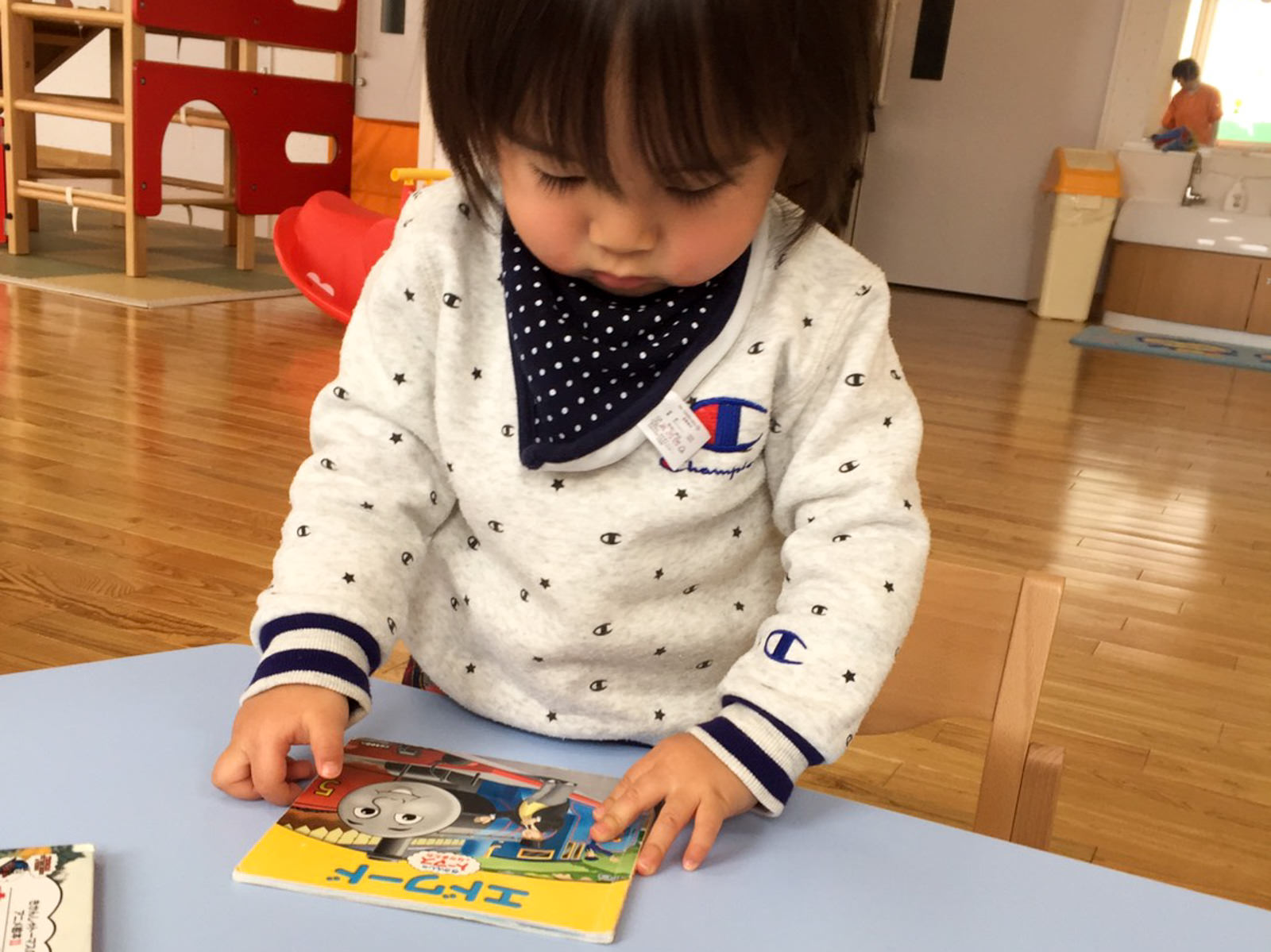

南三陸町に嫁に来た方を巡って、普段の思いや生活を紹介する「嫁めぐり」。他県から移住し、南三陸町民になった方をご紹介します。

今回は、神奈川県横浜市の瀬谷区から南三陸町へお嫁に来た菅原千秋さん(28歳)。

千秋さんは移住する前は地元で幼稚園教諭をしていました。

現在は1歳になる永羽くん(とわくん:1歳9カ月)と1歳年下で消防士の旦那様と南三陸町志津川地区に3人で暮らしています。

旦那様が東京で航空自衛官として働いているときに、東日本大震災がおこりました。震災後旦那様が、地元で消防士として働きたいという強い希望があり、南三陸町へ移住することになったそうです。

菅原さんは、知らない土地での生活で、家族や友人がおらず、1からのスタートにとても不安を感じたとのこと。そんな中、子育て支援センターの存在を知り、そこで親子でお友達ができ、現在は毎日のように子育て支援センターを利用して楽しく過ごしているそうです。

一番大変なのは、地元での移動手段は電車だったため「子どもを乗せて車の運転」とのこと。

南三陸町では、主な交通手段が自家用車。移住する前に車の運転免許を取得、車も購入して、たくさん練習もしたのですが。。。やっぱり、得意ではなく、遠くまで車を運転するとき大変とのこと。

南三陸で子育てするときに欲しいものはなんですか?と伺ったところ

「週末の子育てイベントや室内遊びができる場所が欲しい!子連れでも利用しやすいカフェなどがあるとより楽しく子育てができる!!」

と、集まれる場所があったら良いなとのこと。

夫婦で名前を考えたときに、「男の子なら二文字、女の子なら三文字」と決めていた。そして、男の子と判明し、名前の候補を考えていたのですが、ピンとくる名前に出会わなかったとのこと。

そんな時に、ふと読んでいた本に『とわ』という名前が出てきました。

その後も名前の候補を探したのですが、『とわ』をこえる名前に出会うがなく、『永羽』くんに決定されました。

転勤族だった千秋さんは、家にたくさん旦那様のお友達が遊びに来てくれる事がとても嬉しいそうです。

永羽くんもパパのようにお友達をたくさん作って、お友達が家に遊びに来て、みんなに慕ってもらえる人気者な子になってもらいたいです。

「オープニングコール」は伊里前商店街高橋武一さんから始まり、「まちのひと」は海しょくにん高橋芳樹さんでわかめフェア(漁業体験、わかめフェア)についてです!

そして、今週のイチオシのコーナーは「浅田政志写真展」です!

伊里前商店街高橋武一さん

海しょくにん高橋芳樹さんでわかめフェア(漁業体験、わかめフェア)についてです!

歌津地区の漁師、金比羅丸船長の高橋直哉さんが作る「花咲くわかめ」です。

「肉厚で歯ごたえのあるわかめは、一度食べたらとりこになる」と言われるほど人気の南三陸歌津地方のわかめ。地元住民にはもちろん、観光客にもおすすめの南三陸の代名詞ともいえる商品です。そんな三陸産わかめの葉肉が、もっとも厚くなる時期は南三陸で桜が咲き誇るころ。その時期に収穫したわかめを、花の形に手作業で切り抜いて乾燥させました。スープに入れれば1~2分で、花がぱっと咲き誇ります。見た目の華やかさにリラックスして心も晴れやかになるでしょう。三陸沿岸の荒波にもまれながらも、しっかりと肉厚に育ったわかめは、受験という厳しい環境のなかでもがんばってきた受験生のようすを表しているようですね。

価格は税込み1袋648円です。詳細は、金比羅丸のホームページからお問い合わせください。

本格的に始まる受験シーズン、ゲン担ぎに「花咲くわかめ」を食卓に取り入れてみてはいかがでしょうか?

ホームページ

お問い合わせ 080-8210-6262(金比羅丸・高橋直哉さん)

南三陸に生きる⼈を巡り、⼀巡りする連載企画「南三陸ひとめぐり」。第10弾は、朗らかな笑顔の若手農家…かと思いきや、役場職員の佐藤守謹(モリチカ)さん。妻子を実家に残し、派遣職員として奮闘する佐藤さんの思いに迫ります。

2011年3月11日当時、佐藤守謹さんは地元長崎県南島原市の役場職員として働きながら、地元消防団の一員としても活動をしていた。地震の揺れは感じなかったが、佐藤さんの住む長崎にも津波注意報が出た。沿岸部の住民に注意を呼びかけながら、ラジオを通じて流れる東北の被害に言葉が出なかった。

「そのときは、すごいことが起きている、大変なことになっているという感覚だけでした」と話す。そんな状況のなか、幼少期のある記憶が佐藤さんの脳裏をよぎった。

「私が小学生のとき、地元の雲仙普賢岳が噴火したんです。大変な状況だったにもかかわらず、いろんな人に支援に来ていただいたという記憶がよみがえってきました。東日本大震災でだんだんと被害の大きさが明らかになっていく放送を聞きながら、そのときのことを思い出し、今度は恩返しする番だと感じたんです」

2011年4月末には、長崎県の災害派遣チームで二週間ほど岩手県の陸前高田市に支援に訪れた。

「想像を絶する、言葉が出ない、とはこういう状況なのだと」と当時を振り返る。

震災からわずか1か月半。混乱の真っただ中にある被災地で、支援物資の仕分け作業や、避難所の運営補助を行った。そこで出会った自身も被害にあったなかでも住民のために働いている市の職員や、奮闘する住民。身を粉にして働く彼らの存在が、同じく公務員として「住民のために」働く立場にあった佐藤さんの胸に深く刻まれた。

「たった二週間の滞在で、私自身は被害のないところに帰っていくが、被災地の人たちはそれこそ終わりの見えない状況で生きていかなければいけない。そんなやりきれない思いを抱えたまま長崎に戻りました」

佐藤さんに転機が訪れたのはそれから数年後。南三陸町への派遣の話があった。奥さんと子どもを残し、単身東北の地を踏む決断の難しさは想像に難くない。それでも、幼少期の恩返し、そして震災直後の被災地での出会い。その思いに嘘をつくことはできなかった。

2015年4月、佐藤さんの派遣職員として南三陸で生活がはじまった。復旧から復興へとフェーズが変わる町において、町づくりの指針となる総合計画の策定に関わった。

その仕事をするなかで驚いたことがあったという。総合計画を定めるために小学生、中学生、高校生とそれぞれの子どもたちに、「自分たちの住む町のよいところ」「どういう町になってほしいか」を聞いて歩いたときのことだ。

「子どもたちが『自然があって、食べ物がおいしくて、人がよいのが南三陸のいいところ』『今ある自然を大事にした町になってほしいな』って大人と同じようなことを、子どもたちが当たり前のように話していたんです。子どもたちまで、こんなことを話せるこの町ってすごいなって思いました」

休みの日。足元が革靴から長靴に変わった佐藤さんの姿は、入谷地区の畑にあった。

「より町のことを知りたいと思って、南三陸応縁団のおでってに参加してみました。そしたら、楽しくなってしまって。町の歴史を聞いたり、方言を習ったり。仲よくなっていくうちに『震災のときはああだったんだよ』って話もしてくれる。そういう何気ない会話が心地よいんです」

「おでって」に駆け付けること2年。農作業も板につき、すっかり戦力となった様子だ。

役場職員として、おでってとして、この町に深く関わるにつれて、子どもたちがこの町を誇りに思っていたように、佐藤さんにもこの地に対する思い入れがだんだんと深まっていった。

「子どもたちが話していたような、この町のよさを生かした町になっていってほしい」

そう願う佐藤さんは、派遣職員として南三陸の地を踏んでから2年がたつ。奥さん、子どもも長崎に残してきた。遅かれ早かれ南三陸の地を去ることになるだろう。

佐藤さんは、そんな南三陸で過ごす、限られた「時」をしっかりと刻むかのように、カメラを掲げ、シャッターを切る。「南三陸カメラ部」というfacebookページでアップされている写真。そこに写された絵の美しさに、息をのむ。「こんなに美しい景色が南三陸にあったんだ」と見るものをうならせる。佐藤さんは写真を通じて、私たちがまだ見ぬ「この町のよさ」を教えてくれている。それがきっとこの町の財産になる。

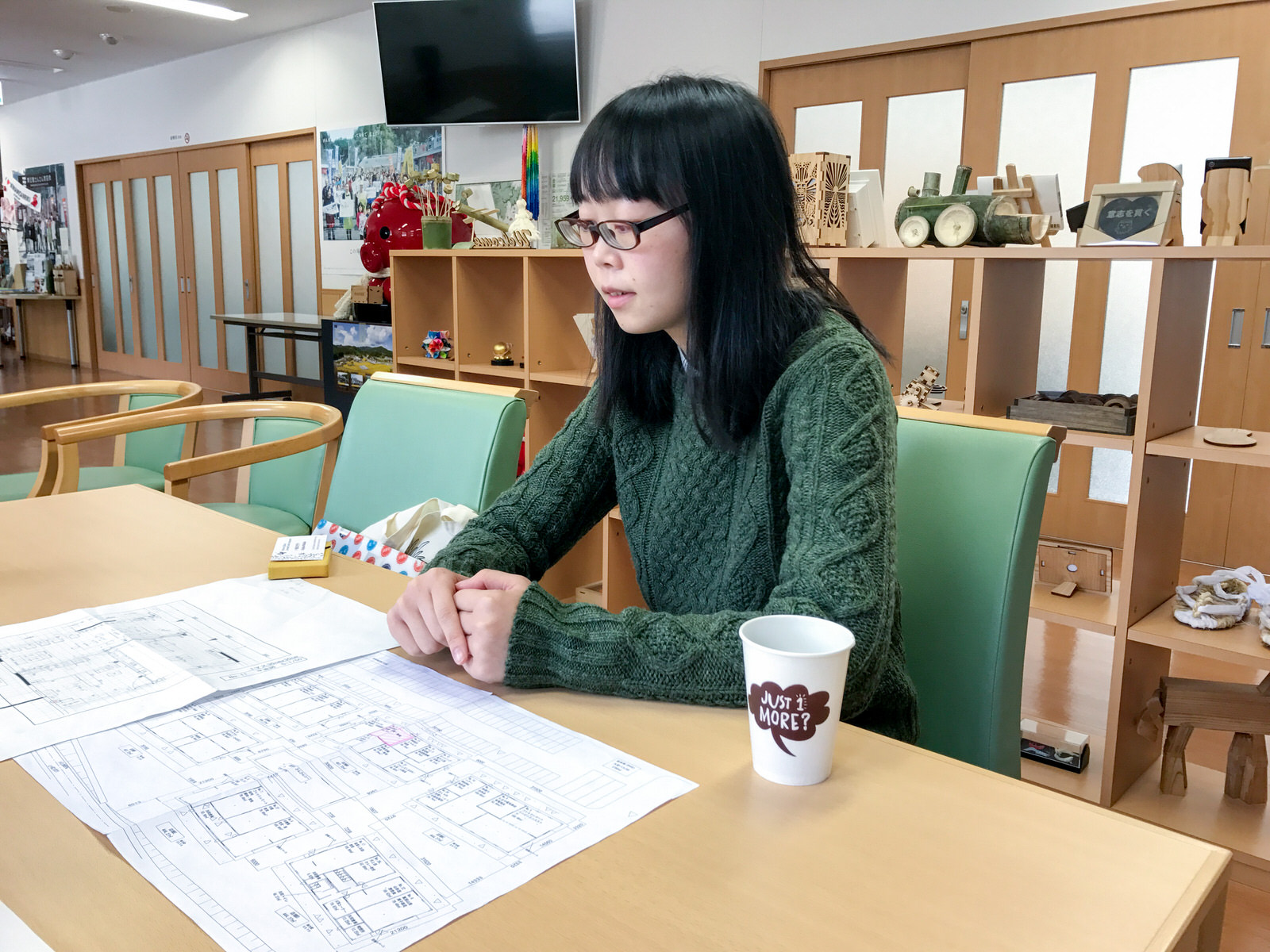

震災前は文房具店、現在は河北新報の販売店を営む佐武商店が、「NEWS STAND SATAKE」として南三陸さんさん商店街に新規出店します。店長となる佐藤知里さんに、お店にかける想いと意気込みを伺いました。

「ここに本棚を設置して書籍を並べ、こちらが古本コーナー、隣に文具類を置きます。ほかのお店とかぶらないようなラインアップで、南三陸や近隣地域の商品も扱う予定です。そして、河北新報をはじめとする新聞と、新聞グッズも販売します」。南三陸さんさん商店街に新しくオープンするNEWS STAND SATAKEの概要について、店長となる佐藤知里さんが、店舗レイアウトの図面を見せながら説明してくれました。

佐藤さんの家は、震災前は文房具店を営んでいましたが、お店は津波で流されてしまいました。その後、震災により廃業してしまった河北新報の販売店を引き継ぐことに。入谷の住宅街にある仮設店舗を町中に移したいと考え、さんさん商店街への出店を決めました。

「本を置くというお店のイメージは、もともと父親が考えていたのです。当時 私は仙台にいたのですが、『新しいお店をやってみないか?』と父親から声をかけられ、2014年秋に、出店準備のため南三陸に戻ってきました」と知里さん。大学で建築の勉強をしていたこともあり、店舗のレイアウト図は自分で描きました。

仙台の書店で働いていたこともある知里さんは、本屋さんが大好き。津波で流されてしまい、町に本屋さんがなくなってしまったことを残念に思っていました。「本屋さんを自ら手がけることができてうれしいのですが、期待をかけられてプレッシャーも感じています(笑)。あまりターゲットを絞らずに、子どもからお年寄りまで多くの人に喜んでもらえるラインアップを考えています。山、海、化石など、地元に関する本も置く予定。お店に来てくださる方に、本を選ぶ楽しさを味わってもらいたいですね」と知里さんは話します。

夜中に新聞の仕分け作業をするスペースは、昼間はカフェに。お茶を飲みながらゆっくりしてもらえるようにと、コーヒーやジュースなどの飲み物を提供します。ゆくゆくは軽食を出すことも検討中だとか。カフェのほうは、スタッフである長井龍太郎さんが担当します。長井さんは店舗の内装も手がけており、毎日二人で内装の相談やチェックを行っています。

「お店をやるのは初めてなので、準備はほんとうに大変です。商品発注や内装のチェックなど、やることが山積みで…。でも、本や文具など、自分の思い入れのあるものを置けるので、セレクトするのは楽しいですね。お店がオープンして落ち着いたら、映画鑑賞会やライブイベントなどもやっていきたいと思っています。みんなが集まって好きなことができるような場所になったらいいなぁと。場所があれば色々なことができますし、可能性が広がります。少しずつ作っていきたいですね」と知里さん。

「ふらっと立ち寄ってもらえる憩いの場所」「顔の見える新聞販売店」――そんなお店をめざして、オープンに向けて奮闘中です。

NEWS STAND SATAKE

住所:宮城県本吉郡南三陸町志津川字五日町51番地B-2

電話:0226-28-9465

営業時間:9時~18時(予定)

定休日:毎週火曜日、新聞休刊日(予定)

南三陸町市街地の復興の様子を定点観測しています。戸倉地区、志津川地区、歌津地区の3箇所の写真を公開しています。

写真をクリックまたはタップすると大きくなります

撮影場所 [38°38’41” N 141°26’13” E]

撮影場所 [38°41’12” N 141°26’34” E]

撮影場所 [38°43’5″ N 141°31’19” E]

震災から6年が経とうとしているが、いまだ、土色の風景が広がる志津川地区旧市街地。しかし、その風景も徐々に変わろうとしている。3月3日には、春の息吹きとともに新さんさん商店街がいよいよオープンする。

さんさん商店街は、2012年2月にオープンして以来、プレハブの仮店舗ではあったが、南三陸町を訪れた人が立ち寄る場として、文化交流の場として、祭りの場として、家族で楽しむ場として地域を盛り上げて来た。対外的にも、経済産業省の「がんばる商店街30選」に唯一仮設商店街として選出されるなど、注目された。さて、新さんさん商店街は、どんな商店街になるのだろう?市街地再生を進めてきた株式会社南三陸まちづくり未来の三浦洋昭社長にお話を伺った。

南三陸町で生まれ育ち、稼業を営み、震災後は、福興市、仮設さんさん商店街の運営などを牽引してきた三浦社長。震災直後より商店街は地域の復興に何ができるのか、試行錯誤してきたその積み重ねを、新さんさん商店街に結実させたと言ってよいだろう。

新さんさん商店街は、単に買い物の場ではなく、交流の場としての側面が強くなるという。

「高台移転で団地や住宅が分散し、皆が顔を会わせる場も少なくなってきています。だからこそ、地域の新たな流れをつくってゆくことが必要なのです」と三浦社長はいう。

また、いままでの仮設さんさん商店街がそうであったように、地域内だけでなく、地域外からの訪問者にも地域を知っていただき、ともに楽しみ、憩い、交流することができる場にしてゆきたいという。

内陸部と沿岸部を横に結ぶ国道398号と、沿岸部を縦に結ぶ国道45号が出会う交通の要に、新さんさん商店街は位置している。JRのBRT志津川駅も商店街とともに移動してくる。近くには魚市場もあり、近々、海水浴場もオープンする予定だ。八幡神社、保育所も近く、自然な人の流れが生まれるだろう。

「敷地内の通路の長さを活かして、子どもの綱引きや大のり巻き大会もできます。すぐ近くに八幡神社があるから、門前町的な役割も出てくるでしょう。しばらく途絶えていた七五三の稚児行列を再開しようという話しも出ているんです」

嬉々として次から次へと抱負を語る三浦社長。体育協会との連携事業も積極的に行いたいという。「自分で考えているだけですけどね」と前置きして、「伊里前の商店街と連携して、マラソン大会もできるかもしれません。商品はアワビやタコの豪華版で!」

聞く方も気分が上がる。

志津川湾を臨む約6000㎡の敷地には、美人杉とも呼ばれる南三陸杉をふんだんに使った6棟の木造平屋の集合店舗がゆったり並び、海の景色や風を楽しみながら回遊できる広い通路でつながれる。

28店舗が入り、新鮮な魚貝を扱う鮮魚店から、町内外の山のもの、里のもの、加工品やスイーツ、手作り品を扱う店舗、電気屋、文房具店、ヘアーカット店など、土産物にもなる地元の物産品から地元の生活を支える店舗まで、各棟によって特色のある取り揃えになっている。また、地場産の新鮮食材を活かして、地元の食材を知り尽くしたシェフの料理を楽しめる料理店もある。

広場の中心には、休憩場所であり、寄り合いの場であり、イベント会場として……多様に活用できる「さんさんコート」が設置される。仮設商店街での積み重ねが、新さんさん商店街で内外の人が集う「交流の場」のしかけとして活かされる。

2015年6月から始まり、毎月第一と第三日曜日に開催している「さんさん朝市」も継続する。また、夜市の開催も検討しているそうだ。

お話の中で繰り返し出て来た言葉は“地域”だった。

「地域文化再生のステージ」、「地域の新たな流れ」「地域の復興」、「地域の心」……。

今、被災地沿岸部はめまぐるしく変化している。よく知った場所であるはずなのに、久々に訪れると、自分がどこにいるのかわからなくなってしまうこともしばしばだ。

それに輪をかけて時の流れが“今の時代”を揺さぶる。人口減少の問題も、重い課題として町の未来にのしかかっている。そんな中で、「商店街も状況に応じて臨機応変に内容を変化させていかなければいけない」と三浦社長。しかし、絶対に変わらないもの、忘れてはいけないものもある、それは、“地域の心を大切にするハート”なのだという。

さんさん商店街の店舗は、3月3日のオープンに向けて急ピッチで内装が進められている。各店舗もいままでのものと同じではなく、それぞれ趣向を凝らした“変化”があるようだ。

新さんさん商店街も、また、まちづくりに新たな旋風を巻き起こす拠点として期待が高まる。

3月3日が待ち遠しい。

「オープニングコール」はウィメンズアイ栗林美知子さんから始まり、「まちのひと」は和sian-café aimaki高橋大吾さんで新オープンのアイマキについてです!

そして、今週のイチオシのコーナーは「編んだもんだら」です!

ウィメンズアイ栗林美知子さん

和sian-café aimaki高橋大吾さん

南三陸のお母さんも作り手となっているキュートで使い勝手もよいエコたわし「んだもんだら」です。

「もんだら」とは東北弁で稲わらで作った、たわしのこと。昔はこの「もんだら」と灰を使って洗い物をしたそうです。そんなエコスタイルを受け継ぎ、生まれたのが「編んだもんだら」です。

アクリル100%の毛糸で編んだ編みぐるみのようなたわし。洗剤を使わなくても水だけで汚れが落ちる使い勝手も抜群のエコタワシです。

南三陸のお母さんたちも作り手となっているだけあって、ウニ、ホヤ、メカブ、ホタテ、マダコなどの特産品がモチーフになっており、とてもかわいらしいたわしになっていますね。

お値段は1つ500円。3月に新しくオープンする「さんさん商店街」の「わたや」さんで販売予定のほか、「編んだもんだら」のオンラインショップでも販売中です。

東北の暮らしの知恵がこめられた、お母さんたちの手仕事である「編んだもんだら」を、ご家庭や職場で使ってみてはいかがでしょうか?

オンラインショップ

お問い合わせ:0220-44-4210 (販売元:有限会社 コンテナおおあみ)