震災前、南三陸町の海洋資源の研究施設だった「志津川ネイチャーセンター」。意外と町民には知られていない顔を追ってみました。

志津川ネイチャーセンターって何?

「志津川ネイチャーセンター」は、正式名称を「南三陸町自然環境活用センター」と言い、1984年から東日本大震災まで運営されていた町営の施設です。センター建設当時は、水族館、漁具の展示、貸し竿、養殖試験の水槽などの設備を持ち、公民館的機能もある多目的施設として展開されていました。しかし、多目的すぎたのが災いしたのか、いつしかあまり活用されなくなっていた施設でもありました。

そこにひとつの転機が訪れたのは、1999年。元筑波大学教授であり、下田臨海実験センター長であった横浜康継氏の所長就任でした。以降、「ネイチャーセンター」という愛称で呼ばれ、全国でもまれな町営の研究施設としての展開がはじまりました。その後、徐々にネイチャーセンターを訪れる人も増えてきました。

では、センターを訪れる人は、何を目指して来ていたのでしょうか?かつての写真を見ても、どこにでもあるような施設に見えます。そこで今回は、横浜氏の研究室出身であり、南三陸自然環境活用センターの再編から携わり、「ネイチャーセンター」の骨格をつくってきたともいえる太齋彰浩氏にお話しを伺ってきました。

目指したのは、地域に密着した研究・教育施設

現在、南三陸町役場企画課に在籍する太齋氏は、横浜氏就任の翌年、2000年7月より海洋資源研究員としてセンターに赴任しました。太齋氏が、研究者として勤めていた(財)電力中央研究所での仕事に終止符を打って南三陸町への移住を決めたのは、新たなチャレンジの場がそこにあったからでした。「地域密着型の研究・教育施設、誰もが使える臨海実験所のようなものをつくりたかったのです」と太齋さん。その当時、全国を見回せば、水産試験場のような産業に直結する研究施設は公営のものは存在しましたが、自然科学系の研究施設は、大学以外はほとんどなかったそうです。なぜ地域密着型の自然科学系研究施設は存在しなかったのでしょうか?

それは、地域の理解が必要だからだと思います。自然が豊富な海は地域の人の生活も支えています。海に入るということは、漁業者の生業に影響を及ぼすことにもつながります。ダイバーがその気になれば、貴重な海産物を捕獲するのは簡単なことです。そこには、深い信頼関係が無くてはいけません。地域独自の約束ごとや人間関係もあるでしょう。複雑に絡み合うそれらの関係に足を踏み入れるのは、組織で運営される施設にとってはハードルが高いものなのかもしれません。しかし、その関係(あるいは“つながり”)を理解、尊重し、地域の協力を得られる取組みにすることで、可能性は大きく広がります。

全国の自然科学好きが目指してくる場

「教科書に載っていることは一般的で面白くもなんともないんです。例えば、生物の勉強は細胞から入りますが、生きている生き物自体を調べた方がよっぽどおもしろい。現場で調べていると面白いものがゴロゴロ出てくる」という太齋氏の言葉を体現したとも言える事業が、「エコ・カレッジ事業」でした。目指すものは、「子どもから大人まで、誰もが『生態学・環境科学』を『フィールド体験』を通して学べる地域立単科大学」です。そのための3つの取組みとして、任期付研究員の配置、多様な教育プログラムの開発、「南三陸の海」の臨海実験施設としての整備、が進められました。

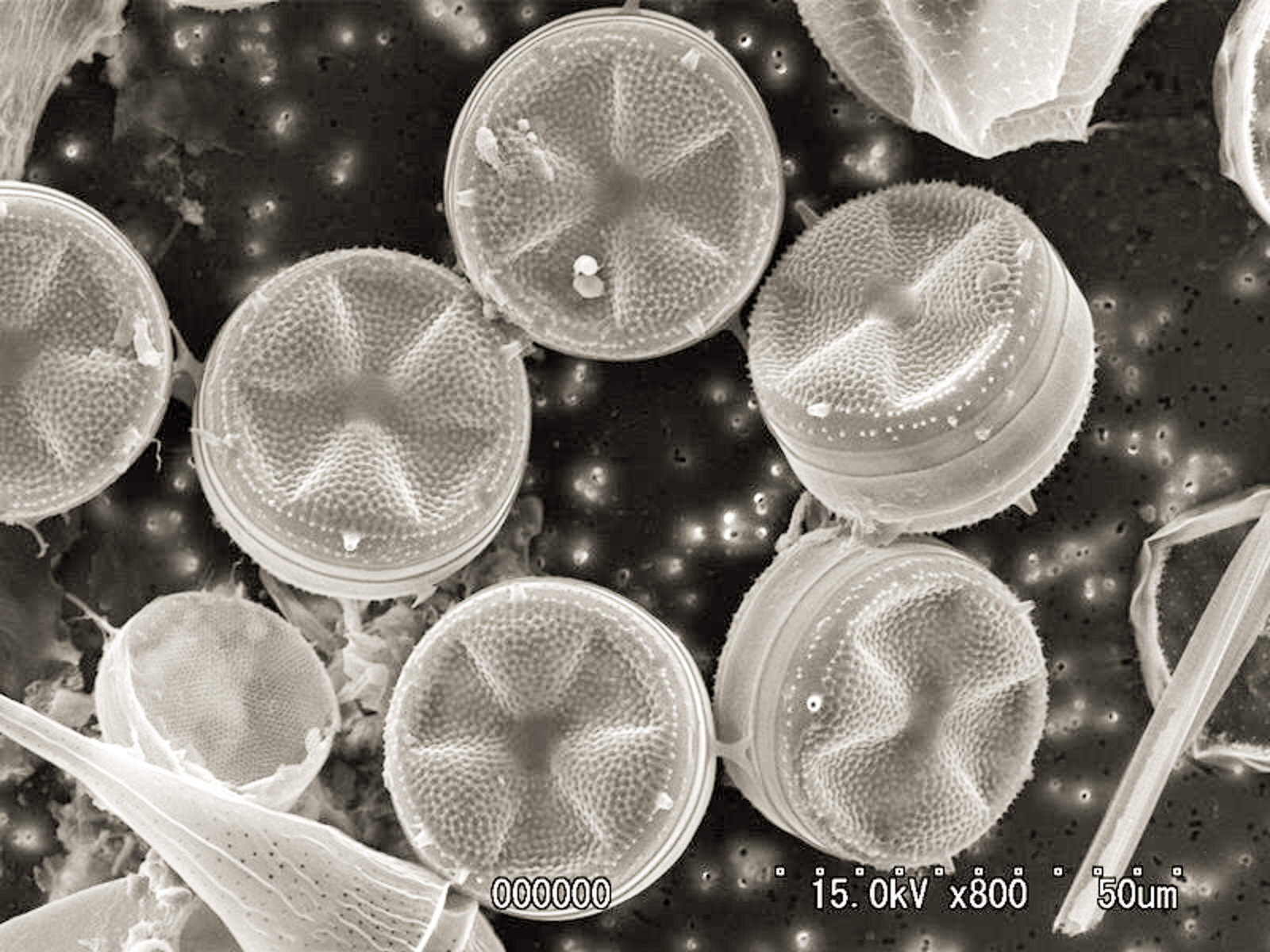

ネイチャーセンターは、「南三陸の海」の臨海実験所として、精巧な電子顕微鏡を導入するなど、研究者のニーズに答えられるだけの設備も導入してゆきました。施設の設備を自由に使えることは、研究者にとっては大きな魅力です。2001年より始まった任期付研究員の常駐は、ソフト面からネイチャーセンターの機能を支えてきました。研究員が教育プログラムに携わることで、プログラムをより充実させることができます。プログラムは、大人から子ども向け、海藻おしば講座からダイバー向け講座、初心者向けからインストラクター養成講座、数時間の磯観察から2泊3日のサイエンスキャンプまで、幅広いものになってゆき、施設の設備は、大学の卒論生、修論生にも利用され、高校生の臨海実習で活用することもありました。

予期せぬ効果

夏に開催される科学技術振興機構(略称JST)の高校生向けサイエンスキャンプには、九州などの遠方からの参加もありました。外来研究のフィールド拠点として人が集まり交流することによって、文化の交流も起り、地域の魅力の再発見にもつながります。仙台で行われた海藻おしば出張講座でのさかなクンとの出会いが、さかなクンの南三陸町訪問のきっかけになったこともありました。

インタビューの中で、「生物の分布図は研究者の分布図」と語る太齋氏の言葉をすぐには理解できませんでしたが、意味を聞いて納得させられました。確かに、見せられた生物の分布図には、地域によって疎密がありました。では、分布図に生物が描かれていない地域には何もいないのでしょうか?

そんなことはありません。研究者が多ければ発見される生物も多くなるけれど、研究者がいないとそこに希少種が生息していても、誰もわからない。誰も調べていなければ、「何もない」ということになってしまうのです。しかし、それは言い換えれば、それまで研究者が居なかった地域には、新しい発見も沢山あるということです。ネイチャーセンターに赴任した研究員も、ウミクワガタ、カジカ、クモヒトデなどの新種、希少種をいくつも発見しました。また、ダンゴウオなど、これまで知られてはいたけれど、よく生態がわかっていなかった生き物の生き様も明らかになってきました。一般の方がダイビングを楽しめる環境もあったので、それらの生態を見るために訪れる人も増えてきます。見るだけで捕獲しないので、持続可能な形で楽しむことができました。

そんな取組みを続けているうちに、ネイチャーセンターの利用者も増え、講座受講者を確認しただけでも、初年度のべ800人だった受講者数が、震災前には、2400人まで増えていたそうです。来館者が増えると、宿泊施設、飲食店、商業施設への経済効果や地域の活性化にもつながります。南三陸町では、教育旅行の誘致にも熱心ですが、ネイチャーセンターの取組みはまさにその布石になったといえます。

ネイチャーセンターの今、そしてこれから

震災で施設が被災した後、町では、産業振興課のもと、「ネイチャーセンター準備室」が再建に向けて準備を進めています。また、再興を応援する町内外の有志の会「南三陸ネイチャーセンター友の会」は、施設を失った現在でも市民への自然環境の理解促進と持続可能な社会の形成に寄与することを目指し、活動を続けています。それは、ネイチャーセンターが人をつなげる場になってきたということなのかもしれません。

震災一年後の2012年3月には、震災前から海の教育プログラムで関わりのあった「NPO法人海の自然史研究所」主催の形で、「『南三陸町自然環境活用センター』を語るフォーラム」(報告書はこちらのページをご覧ください)が開催されました。そこには、研究者、大学教授、地域の教員、かつて高校生として利用した大学生、社会人など町内外のネイチャーセンターにゆかりのある人々が集い、再興の形を検討しました。

アンケートには、「これまでの12年間は、町の立場で、なければないで済む実験的な施設だったかもしれない。しかし、今、未来志向で新たなものを創っていくことを考える時、非常に魅力的な課題だと思う」という言葉もありました。町での噂を聞く限り、これまでのネイチャーセンターは、町内よりも町外での評価の方が高かったようにも見受けられますが、それは、「地域密着型の施設」に向けてまだまだ発展の可能性があるということなのかもしれません。

ネイチャーセンターが関わる子供向けの磯の観察会はすぐに定員オーバーになってしまいます。震災までの12年間の活動の中で、人を育てる重要な場をつくってきたのは確かなことでしょう。